2020/03/04 18:38

まっつん

《徳島/仕事》テレワーク、副業、認知症患者の自立、とくしまでの未来の働き方を考える

テレワークや副業といった、これからの時代の働き方について

セミナーやトークセッションなどを通じて紹介・提案するイベント

とくしま未来の働き方見本市が2月21日(金)に

徳島市の結婚式場『ザ・パシフィックハーバー』で開催されました。

主婦Aさん

「愛情をもって子育てをしたいものの、もっと自分らしく働きたいとも思っています」

会社員Bさん

「空いている時間で副業をしたいけど、何からはじめたらいいんだろう?」

会社員Cさん

「父親が認知症になってしまったけれど、本人はまだまだ元気。「仕事がしたい」と言っているけれど心配」

イベント当日は老若男女問わず働くことについて、不安や悩みをもった人が多数来場されていました。

イベントでは未来の働き方について考え、実際に行動を起こしているゲストスピーカーが登壇。自身の取り組みや考えを共有したうえ、意見交換を行いました。

今回は参加者の方が聞いたトークセッションやセミナーの内容一部を抜粋してお届けします。

今後、徳島県でも副業のしやすい環境が整備されていく

「これからの時代、地方においても“複”業が当たり前の複役社会の時代になると私は考えています。2018年に政府がモデル就業規則から副業禁止項目を変更、国家公務員の副業を解禁(但し非営利組織に限る)したことで、副業を解禁する企業が徐々に増えてきました。また、権限と階層によって支配された従来の働き方のモデルよりも、それぞれの専門分野でリーダーとしての役割を担う機会を提供するモデルの方が、組織内のすべての人材の能力を最大限引き出すことができ、企業としてもメリットがあるという考えが認められはじめています。リーダーとしての役割を担うためにはダイナミックな柔軟性や幅広い知識が必要。つまり、境界を越えて学習(副業)してもらうということは企業にとっても大変価値のあることなのです」。

塚本恭之さん/越境プロデューサー、経済産業省登録、中小企業診断士。社会に価値を生み出す働き方を支援している。副業・兼業での講演多数。

副業を受け入れる企業側のメリット、どんな人材と仕事をするべきか

「現代はテクノロジーが進化し、AI(人工知能)やRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)といったロボットが、工場だけではなくオフィスの場でも、画一的な単純作業を代わりに行ってくれるという時代に突入しつつあります。そんななかでこれからの時代必要とされるのは、既存の情報をまとめ新たな価値を創造したり、誰も気が付けなかった問題を見つけたりなど、新たな付加価値を生み出す労働者です。しかし、そういった人材を一から生み出すのは大変ですし、正社員として即決するのは難しいですよね。だから副業というかたちでちょっとした仕事に携わってもらい、徐々に見極めていけばいいんです。また、彼らの横のつながりを教えてもらったり、積極的に副業採用を行っていることをPRしたりすれば、理想の人材は少しずつ集まっていきます。また、パートナーを決めるうえで一番大事なのは、信頼できる人物であるかどうか。常時目の届く場所で働いてもらえるわけではないので、連絡・報告がしっかりできているか、どんな小さな仕事でもスケジュールをしっかり守ってくれるかといったポイントで見極めるといいでしょう」。

若宮和男さん/『uni’que』代表、『ランサーズ』タレント社員。「全員複業」という新しい形で事業を成長させ、東洋経済「すごいベンチャー100」などに選出される。

社員の子育てを応援してくれる「徳島県はぐくみ支援企業」

「『株式会社NDK』は、モノづくりの現場で使っていただく自動で動く機械(省力化機械)をオーダーメイドで制作している企業です。社員は若手の人間も多く、現在子育て中のスタッフもいます。世間では子育てを理由に会社を辞めざるをえないという話を聞くこともありますが、弊社では積極的に社員の子育てを応援しています。日頃からスタッフには品格を求め、誰もが尊重し合える関係性の構築を目指しています。そうすることで男女関係なく育児休暇や時短勤務をとっていただけることはもちろん、急に休んだり・早退したりしたときのカバーもスムーズです。徳島県では「子育てに優しい環境づくり」に積極的に取り組んでいる企業を「徳島県はぐくみ支援企業」として認定しています。現在370社以上が認定を受けていて、弊社もその一つです」。

久米智之さん/『株式会社NDK』代表取締役。製造、設計、経理など社内の各部門を経験したうえ、主に営業として新規顧客の開拓を担当。2015年より現職。

認知症だからといって社会から切り離すのは間違い! 支援があればできることはたくさん

「認知症というと、勝手に徘徊したり、急に怒りだしたりというマイナスイメージを持たれている方がほとんどだと思います。事実そのようなイメージもあってか、認知症患者が社会から切り離されている現場も少なくありません。しかし、彼らは「これまでの自分と何も変わっていない」という思いでいます。まわりが乱暴に権利を奪えば、良い思いをするはずがありません。さらに、私はこれまで多くの認知症患者と言葉を交わしたり、一緒に活動をするなかで、ある事実にたどりつきました。認知症患者であったとしても時間や支援さえあればできることがたくさんあるということ、社会参加(働く)を認めることで良好な関係を構築できるということです。例えば私たちの団体では、新聞のポストインやディーラーで扱っている車の洗車など、認知症患者が自分らしく働くためのお手伝いをしています。できないことを探すのではなく、できることを一緒に探してあげましょう」。

守谷卓也さん/『株式会社ウィンドミル・DAYS BLG! はちおうじ』代表取締役。認知症本人の「働きたい」「社会の役に立ちたい」という想いをカタチにすることに取り組む。

利用する側も働く側も魅力的なリモートワークによるワークシェア

「弊社の役割は「バックオフィス代行」。人を雇うほどは事務作業がない、事務時間が取れないなど、事務をため込む理由は様々です。そういった企業様の中には事務所を持たないという場合もあるので、利用しやすいリモートワークで事務作業を代行しています。弊社スタッフの多くは子育て中のママさんということで、突発的な休業が必要になる場合も考え、1社に対する複数人担当制を敷いています。企業様にとっては必要最低限の経費で業務を改善でき、スタッフ側も安心して子育てと仕事の両立が可能ですし、仕事を楽しくこなしてもらうことでちょっとしたガス抜きになると思います。これまで自分自身に制約をかけていた人でも、ある程度パソコンが使えればあとはやる気(自立心)で新しい可能性を開くことができます。イベントを通じて、「リモートワークって面白そう」と思った人がいれば、その思いを身近な人に伝えてあげてください。そうすることで徳島に未来の働き方が根付いていくと思います」。

串田幸江さん/『株式会社ジェントルワークス』代表。バックオフィス代行と業務改善を支援し、経営をサポート。

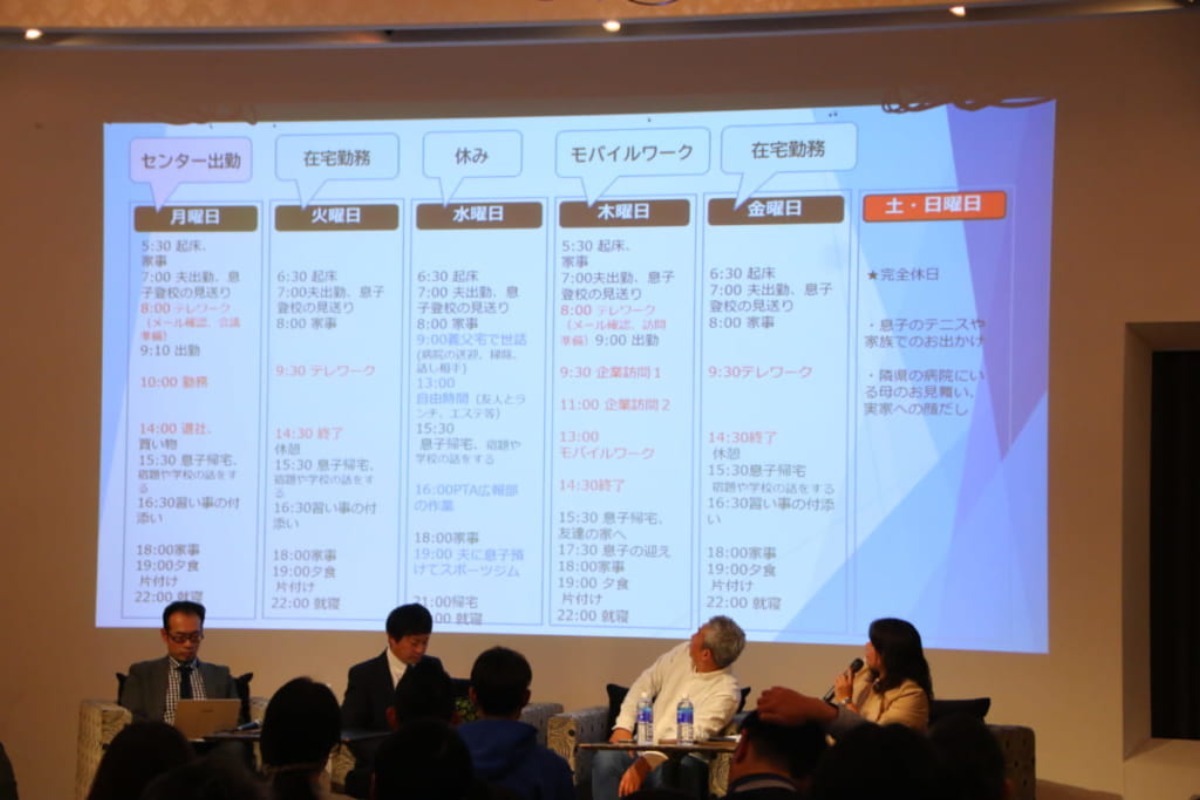

実践したからこそ気づいたテレワークという働き方の魅力

「以前は経営コンサルタント会社で働いていたのですが、あるとき両親の介護が必要になりました。仕事と介護の両立を目指したのですが、時間を確保することが難しく15年目に退職。同じタイミングで結婚して徳島へやってくることになり、出産も経験しました。自分の経験が活きる仕事に復帰したい思いもあったのですが、「子どもの成長を見守ってあげたい」という親心や夫の両親のお世話などもあって、再就職を見送っていました。そんなとき出会ったのが働く場所を選ばないテレワーク。まず自営型テレワーカーに必要なスキルを教えてもらい、自由に使える時間に仕事をはじめました。現在は雇用型テレワーカーとして『NPO法人チルドリン徳島』に在籍。自身のスケジューリングをもとにモバイルワークや在宅勤務を組み合わせ、大切にしたい時間をしっかり確保しつつ「自分らしく働くこと」を続けています。子育てや介護を理由に働くことをあきらめないで済む! テレワークの魅力をもっと多くの方々に知っていただき、必要に応じて実践していただきたいなと考えています」。

角 香里さん/『NPO法人チルドリン徳島』理事。テレワークコーディネーターとして、企業・個人に向けた普及促進、導入支援に奮闘している。

このほかイベントでは、在宅ワーカーの採用を考えている企業とのマッチングイベントなども開かれ、ある企業の担当者からは「セミナーの話を熱心に聞いて、すぐ相談に来てくれる方・たくさん質問をしてくれる方が多くいらっしゃり、熱の高まりを感じました。熱意あるみなさんの「働きたい」という想いが、会社の、徳島の活性化につながっていくと思います」。というコメントも!

テレワークセンター徳島とは?

今回のイベントを運営した『徳島県テレワークセンター』は、テレワークの普及・啓発、テレワーカーの支援と、企業の働き方改革やテレワーカーの相談窓口であり、他の機関への橋渡しを行うワンストップサービスを提供しています。

働き方改革やテレワークの導入、自己啓発に関するセミナーやイベントを定期的に開発しているので、少しでも興味のある人はぜひチェックしてみてください。

テレワークセンター徳島