2020/05/10 11:21

あわわ編集部

《まとめ》なんと100年以上!愛され続けた古民家の今② 和食編

徳島県内には、築100年以上の建物も多く年季の入った柱や梁など、当時のまま残されている部分がたくさんあります。

一体どんな歴史があって、どのように愛されてきたのでしょうか。知ってみると、より楽しめるかもしれませんよ♪

長い時間が作り出す、懐かしくて愛おしい空間をゆっくり味わいにいきませんか。

古民家でとことん”和”を楽しもう!和食編4選

・ひわさ屋/海部郡美波町

・祖谷そばもみじ亭/三好市山城町

・半ら(なから)/鳴門市撫養町

・茶里庵/美馬市脇町

★なんと100年以上!愛され続けた古民家シリーズはこちら

・カフェ&レストラン編

阿波尾鶏・地魚 ひわさ屋/海部郡美波町

築およそ100年/大正後期の古民家

日本風の外観から異国情緒のある店内へ

▲窓枠や柱以外は関西の設計士、地元の大工とともに作り替えたという店内。旅行で訪れた海外で手に入れたタペストリーなどを飾ることで、独特の魅力を放つスペースに。

『ひわさ屋』のオープンは10年以上前。まだ古民家カフェブームが本格的に到来していないころ、関西から移住した店主の井岡さん夫妻がこの家を気に入り、定食屋を始めるために改装。県内では古民家の店として早くから営業した一軒です。

▲かわいいタイルが所々貼り付けられていて、貫禄を感じさせすぎず“軽さ”が加わっています。

外観はあまり手を加えてないけど、中は窓枠や柱以外はリノベーション。外は純和風だが中はモダンな印象で、さらにアジアン雑貨や鮮やかなタイルがインテリアとして採用されているためオリエンタルなムードも加わっています。

▲[チキン南蛮定食]は昼は1,060円、夜は1,180円。阿波尾鶏のサクジュワ~感を楽しんで。

この建物は旧日和佐地区の三大富豪といわれた家のひとつであり、材木問屋であったサツマさんの邸宅。重厚な佇まいは当時の繁栄を思わせますが、「実は裏の建物のほうがもっとすごいと井岡さん。隣接した建物は戦時中の復員兵を迎えたりする宿泊処であり、客用なのでさらに豪華な造りになっているのだそう。

こちらも改修し、現在は井岡さん一家の自宅となっていますが、「家の中を歩いてもギーギー音が鳴らないし、床の木目が美しくそろっている。立派な屋根瓦といい、いかに財をつぎ込んで作られたかということがわかるほど質が良い家です」とのこと。同店を訪れて和定食を味わったあとは、隣の秀麗な建物にもぜひ見てくださいね。

▲これが店舗裏にある客用に建てられた家。窓からは海を眺めることができ景色も最高らしい。

《データ》

ひわさ屋

Tel.0884-77-3528

海部郡美波町奥河内寺前122

営/11:30~13:30、17:30~21:30

休/水曜

席/27席

P/ 10台

●カード不可

祖谷そば もみじ亭/三好市山城町

築およそ200年/文政初期の古民家

目を奪われる梁と茅葺(かやぶき)のコントラスト

▲存在感のあるトタンになった茅葺。鮮やかなオレンジ色ののれんが目を引く。

「なるべく昔の空気を残したかった」と代表の西村さんは簡単に語ってくれましたが、努力と執念と徳島への真摯な愛があってこそ完成した一軒には、離れ業に近しい背景がありました。

築年数はおよそ200年。元は東祖谷・菅生に存在した建物で、すでに大きく傾きプロからすれば修復は不可能な状態だったという。「建築に携わっていた夫には無理だと言われました。けど、どうしても当時の様子を復活させ、最高の祖谷そばを食べてもらいたかったんです。そのころ徳島には本格的な古民家再生物件はなかったので、きっと地域の活性化になると思ったんです」。

▲昭和20年以前は30~40年で屋根の茅葺の交換を行っていた。それ以降は入手困難なため外はトタンとなったが中は茅葺のまま。積雪を考慮しての急勾配がダイナミックだ。

天井を眺めれば最大の魅力である見事な茅葺。当時の住人の主な収入源であったたばこの葉を燻したことによって黒く変化した梁とのコントラストには目を奪われてしまう。そこへあんどん作家ショーン・ラムジーさんによる手透きの紙や自然素材を使った灯りが加わると、モダンな空気も加わった無二の空間が誕生します。

腐っていた柱の一部には新しい素材を使用するのではなく当時の素材同士でつなぎ合わせるなど、こだわりは細かな部分にまで注ぎ込まれています。

▲アメゴもしくは鮎のどちらかが選べる[鮎・あめご御膳](1,980円)。

言わずもがなだが、この場所で食べる祖谷そばは絶品。空間が料理を飛躍させることも教えてくれます。

▲茅葺も素晴らしいが、窓から望む吉野川の景色も最高のおかずだ。

《データ》

祖谷そばもみじ亭

Tel.0883-84-1117

三好市山城町西宇1468-1

営/11:00~15:00LO(7月中旬~11月末は~17:00)

休/水曜(7月中旬~11月末は無休)

席/60席

P/ 100台

●カード可

●フリーWi-Fi

半ら(なから)/鳴門市撫養町

築およそ140年/明治初期の古民家

鶴、松、竹と縁起の良い小粋な欄間

▲差し込む光に浮かび上がる欄間が美しい。手前の部屋の上部には、真黒な竹のオブジェが飾られていますが、明治時代にはきっと鮮やかな緑色だったのだろうと思うと感慨深い。

外観だけでは、写真のような部屋があるとは想像できないかもしれません。というのも、もともと別々だった建物をつなげており、通りに面した入口側は築30年。不動産会社の事務所として使用されていた部分であり、現在はカウンター席と座敷、厨房があります。その奥に位置する建物が、築140年の古民家なのです。

▲ほこりを被っていた欄間は、洗い直すことで当時の美しさを取り戻した。

鶴、松といった古典的なモチーフながら、丸みのある可愛らしい彫刻で表現された欄間をはじめ、時とともに黒く変色した竹のオブジェ、天井に付けられた蚊帳をひっかける金具など、細かな部分に時代の面影を感じ取ることができる家です。

『半ら』の店主・亀井さんが店舗探しを依頼した不動産屋さんがここのオーナーであり、「壊そうと思っているが、使ってくれないか」と、最後の最後に持ちかけられたそう。「持っているだけじゃもったいないし、使うことによってこそモノは意味を持つと思ったんです」と亀井さん。

▲亀井さんが集めた食器の一部。鮮やかな大皿は江戸時代に作られたものだそう。鮮やかな大皿は江戸時代に作られたものだそう。

趣味はアンティークの食器集めで、江戸時代後期の皿など貴重なものがたくさん店でも使われています。古民家の物件を探していたわけではなかったそうだが、「この建物は食器とも良く合うんです」。出会うべくして出会った、不思議な縁を感じる巡り合わせを感じます。

▲[天然平目のうす造り]は980円。そのほか季節ごとの多彩な魚料理がメニューに並ぶ。

《データ》

半ら(なから)

Tel.088-685-6131

鳴門市撫養町南浜字蛭子前東40-1

営/17:00~23:00

休/月曜、祝日

席/50席

P/10台

●カード可

茶里庵/美馬市脇町

築およそ100年/大正後期の古民家

散りばめられた歴史ある黒い木々

▲情緒あるうだつの町並みに佇む、端正な面構え。2階は見晴らしの良い個室になっています。

居心地極上なカフェ数軒に多国籍なゲストハウス。最近では小粋な間借りバーが登場し、今年の春には雑貨・本・古着を取り扱う複合施設もオープン間近と、今でこそ話題の絶えない指折りの観光地となったうだつの町並み界隈だが、意外にも観光地としての歴史は短くて、その先駆けとなったのが『茶里庵』です。

▲スタッフの藤本順子さん。店内では煎茶などの茶葉の販売も行っている。

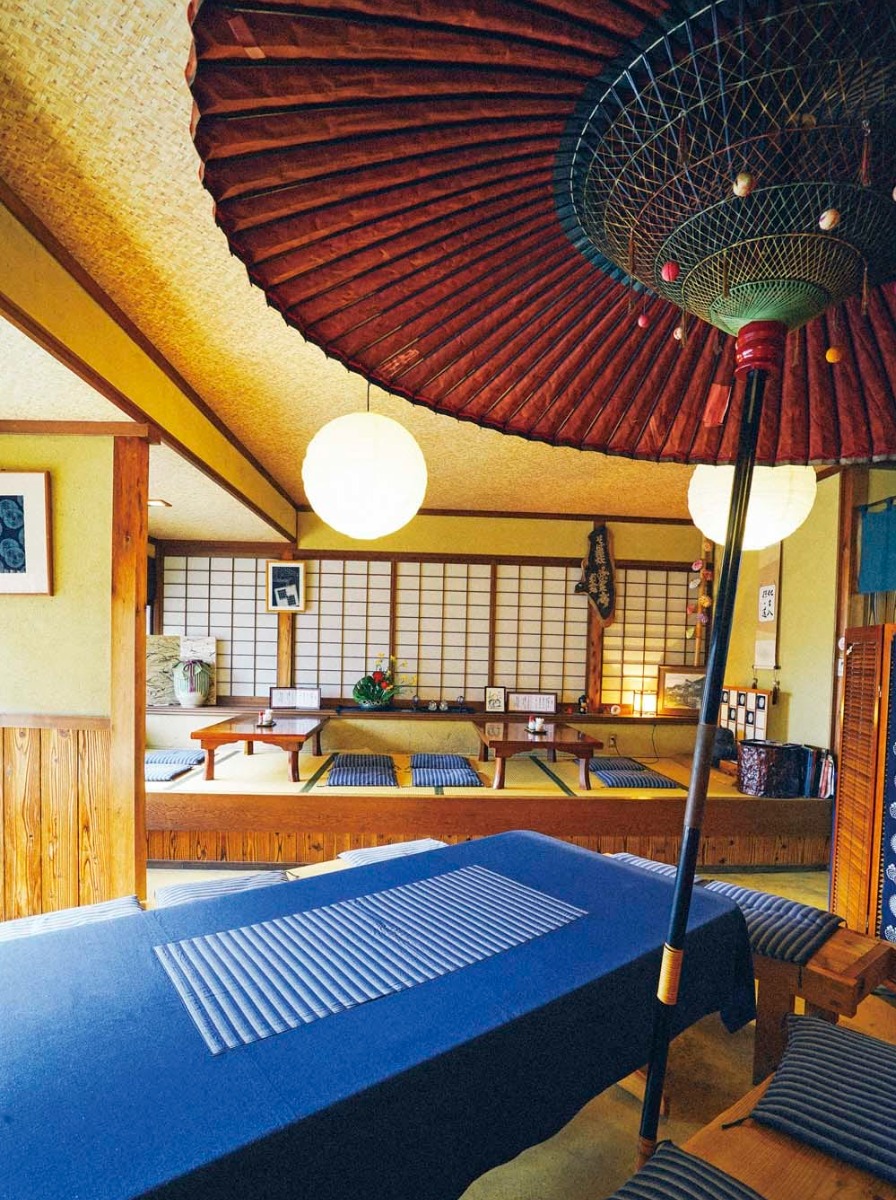

オープンは1998年4月5日、明石海峡大橋が開通した日。大正時代に建てられた建物で、ほとんどが剥がれ落ちてしまっているが、一部の立派な柱は現在でも生かされています。さらに町の象徴である藍の作品が散りばめられ、時代劇の茶屋を連想させる大きな和傘は落ち着きがありながら懐かしさも感じます。柱しか残っていなかったとは思えないほど町に溶け込んだ店づくりには、きっと町への敬意が込められているのだろう。

▲甘さはやや控えめ。どろっとした質感が心地よい[ぜんざい](600円・税抜)。

「私たちが店を始める前から保存地区に指定されていましたが、当時の藍商人の暮らしをのぞくことができる『吉田邸』のような観光施設もなければ、腰を下ろしてお茶を飲む場所もありませんでした。だから、〝休憩できる場所〞を、と思って茶屋のようなお店を作ったんです」。名物は[そば米雑炊]。昔の空気に浸りながら、懐かしい郷土料理をぜひ。

▲経年変化を感じる、重い黒色の柱がおよそ100年以上前のモノ。「店に合うから」と、お客さんにいただいた藍染作品がちらほら。どれも年代モノらしい。

《データ》

茶里庵

Tel.0883-53-8065

美馬市脇町大字脇町132-5

営/10:00~16:00最終入店

休/火曜(ほか臨休あり)

席/18席

P/ 共同

●カード不可

※この記事は、2020年GEEN4月号で掲載した内容です。