2025/08/01 01:00

あわわ編集部

邪馬台国は阿波だった!?【古代史を通して徳島の魅力を再発見】テーマ③三貴神「スサノオ」「アマテラス」「ツキヨミ」と阿波の関係

小学生の社会の授業で習う、あの「邪馬台国」が阿波徳島にあったかもしれない説が盛り上がっている。魏志倭人伝など各歴史書からも符号する事象が多くあり、邪馬台国阿波説に関する書籍やWEB記事、YouTubeなどで各執筆者が自分の説を論じている。ただ、阿波説は完全一致していなくて(そこがまた歴史ロマンにあふれている!)、それぞれ積み上げてきた研究で自身の説を発信しているのが現状。1800年も前の出来事を完全一致させることはほぼ不可能ということで・・・。それならば!それぞれの論者の説を一同に掲載することで、各説の微妙な違いや逆に一致している点などを比較できるようにしようと、まとめ記事を企画しました。この無謀かつ挑戦的な企画にもかかわらず、快諾していただいた執筆者はなんと8名も!毎回のテーマごとにエントリーして執筆してもらうスタイルでまとめていきます(エントリーしないテーマのときもあります)。それぞれが論じる内容を読み比べ、納得する説をお好みでチョイスしていってください。なお、当企画は阿波の古代史を通して徳島の魅力を再発見するというのがミッションなので、邪馬台国以外のテーマも登場予定です。

※注※

この連載コーナーは、各執筆者の考え・主張をまとめたもので、あわわWEB編集部として特定の説を支持する立場でないことをご理解ください。内容に関する問い合わせなどにつきましては、各執筆者に直接連絡してください。

また、本記事の内容は著作権法により保護されています。無断での転載、複製、改変、及び二次利用は固く禁じております。記事自体のシェアは大歓迎です。

邪馬台国は阿波だった!? テーマ③/「三貴神「スサノオ」「アマテラス」「ツキヨミ」と阿波の関係」

通説

三貴神「スサノオ」「アマテラス」「ツキヨミ」について。『古事記』で黄泉の国から帰ってきた伊邪那岐命(イザナキ)が禊(水浴)で黄泉の汚れを落としたときに最後に生まれ落ちた三柱の神々のことである。イザナキ自身が自ら生んだ諸神の中で最も貴いとしたところからこの名が生まれた。三貴神(さんきしん)とも呼ばれる。筑紫の日向の橘の小門の阿波岐原での禊ぎをしたと。その場所は・・・。◆天照大御神/イザナキの左目から生まれたとされる女神(男神説もある)太陽神。◆月読命/イザナキの右目から生まれたとされる神。夜を統べる月神。◆須佐之男命/イザナキの鼻から生まれたとされる男神。海原の神。

●藤井榮氏の説

●オキタリュウイチ氏の説

●恋塚建生氏の説

●ANYA氏の説

●コラク氏の説(今回は休載)

●ヤマモトタケルノミコト氏の説

●三村隆範氏の説

●島勝伸一氏の説

藤井榮氏の説/「アマテラス」・「スサノオ」は実在外来神、「ツクヨミ」は架空神

古事記ではイザナギが竺紫(つくし)の日向(ひむか)の橘(たちばな)の小門(をど)の阿波岐原(あはきがはら)で禊(みそ)ぎ祓(はら)いをした時に「アマテラス」・「ツクヨミ」・「スサノオ」の三貴子が生まれています。この誕生地「橘」・「小門」・「阿波岐原」は徳島県阿南市橘のことです。「橘」は現にあり、「小門(をど)」は“後戸(うしろど)”(橘湾の一角の地名)で、「阿波岐原」は“青木”という地名に痕跡が残っています。つまり古事記は阿波の物語だということですね。「竺紫の日向」は南九州じゃないの?と疑問を持たれるかも知れませんが、禊ぎ祓いのくだりの「竺紫の日向」は原古事記を改ざん(※1)して物語の舞台を分からなくするために差し込まれた地名だと考えられるのです。

では、この三貴子が現実に「橘で生まれたか」というと必ずしもそうではない可能性が高いのです。天つ神「アマテラス」・国つ神「スサノオ」二神とも実在神だと考えられますが外来の神々ではなかったかと思われるのです。阿波の大先覚岩利大閑(イワリタイカン)氏はその著『道は阿波より始まる』で次のように述べています。「この三貴人、果たして伊邪那岐命(イザナギノミコト)の実子であったかは判然としない点があります。古事記の中の重要人物の場合は必ずその母の名が記され、大物中の大物はその母の名の上に神を付けて、神・・比売命と正確に記されるのが通例なのです。私はこの三貴人は海岸で伊邪那岐命が出逢った高い文化を持った渡来人の貴人(まれびと)ではないかと考えています。・・日孁命(ヒルメノミコト:アマテラス)、須佐之男命(スサノオノミコト)からは天皇を名乗る大王達との血統のつながりが明確になってきます。日孁命により近代化された米作に加え、須佐之男命によって初めて鉄の生産が伝えられ、急速に阿波国は発展していきました」。(その一89・90頁)

「ツクヨミ」については、大閑氏は「天照大神の対称として付け加えられた架空神である。」(その三94頁)と解されています。この「ツクヨミ」について示唆に富んだ解釈をされているのがユング派の分析心理学者の河合隼雄(カワイハヤオ)(※2)です。氏は“隠された神々”として天地の初めの「アメノミナカヌシ」、禊ぎ祓いの時の「ツクヨミ」、天つ神と国つ神との出逢いで生まれた「ホスセリ」に注目、この三神を“無為の神”として捉え「中空(ちゅうくう)構造」と名付けて日本人の心の構造にも当てはまるのではないかと考えました。

相対立する二つのもの、神話では活躍する二神、心の構造でいえば意識と無意識、男性性と女性性などを均衡させ深刻な対立を回避する構造になっているのではないか。「中空」は単なる緩衝地帯ではなく、様々なものを受け止めて多様性を生み出す源としても機能しているのではないかと考えたのです。(NHK100分de名著『河合隼雄スペシャル』こころの構造を探る93・94頁参照)。

というわけで「アメノミナカヌシ」・「ツクヨミ」・「ホスセリ」三神とも古事記編纂者の考え出した架空神であるということですね。

(※1)記紀(古事記・日本書紀)はそれぞれ西暦712年・720年に成立していますが、時の権力者藤原不比等によって改ざんされていることが諸学者の研究により明らかにされています。

(※2) 日本人で初めてスイスのユング研究所でユング派分析家の資格を取り、日本に初めて「箱庭療法」を紹介した臨床心理学者。

* YouTubeチャンネル「古代史塾」(「八倉比売神社」・「須佐之男命 物語の舞台」)を参照。

* 小著『甦る皇都阿波(ヤマト)への旅』テーマ9(39~43頁)・同16(64~67頁)・同50(226~227頁)) ・ 『古代史入門』65~74頁(Amazon電子書籍・印刷本)

▲津乃峰神社からの橘湾の眺め。

【執筆/藤井榮(ふじいさかえ)】 [問い合わせ先]sakae-f-1949@ma.pikara.ne.jp |

藤井榮氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶古代史塾(公式HP)

▶▶古代史塾(YouTube)

オキタリュウイチ氏の説/ 謎多き神々の足跡を辿る。阿波に眠る「三貴神」の古墳に迫る

阿波が始まりの地だったことは、そろそろ皆わかって来たと思う。今回は、日本における三貴神、アマテラス・スサノオ・ツクヨミという神々がどこにいたのか?を探っていこう。日本中の神々は八百万(やおよろず)の神とされ、とにかくいっぱいいる。古事記に登場する神々はだいたい3000柱くらい出てくるんだけど、ストーリー的にも三貴神は「メイン級」の神と言える。前の章でも述べたが、イザナギ・イザナミの子であるアマテラスは皇室の祖神で、伊勢神宮に祀られてるから、日本人なら誰でも知っている超有名なカミサマだ。

◾️天照大御神の古墳!?天岩戸別八倉比売神社日の女神、天照大御神。そして、その神陵があるとされるのが、天岩戸別八倉比売神社(あまのいわとわけやぐらひめじんじゃ)であるというのも前章で述べたとおりだ。この神社は、あの有名な邪馬台国の女王、卑弥呼の墓とも言われている。神社の記録には、天照大御神の葬儀の様子が記されているんだ。神話の中の存在と思われていた天照大御神が、阿波に祀られていたとすれば、それはまさに歴史的な大発見と言える。

◾️須佐之男命の古墳、眉山・溶造皇神社跡そして、天照大御神の弟神、須佐之男命の古墳とされるのが、溶造皇神社(ようぞうのすめらじんじゃ)跡。徳島市眉山山頂に位置するこの神社跡、かつては参拝するのに八方向(8本)の道が通じていたと伝えられている。これが「八坂」となり、京都の八坂神社の語源となっている!(なるほど、京都に坂ないもんね…)。今は、眉山の下に「八坂神社」として移され、溶造皇神社は今はなくなってしまった。でも神陵は残っているので、半日ほどの道のりが必要な場所たが、もし機会があれば訪れてみてほしい。古代の人々が、どれほどの思いを込めてこの地に社を築いたのか、その壮大な歴史に思いを馳せることがでる。

◾️神秘の月神、月読命と西照神社三貴神の一角、月読命。この神様が祀られているのが、美馬市脇町にある西照神社(にしてるじんじゃ)と伝えられるが、月読命に関する情報や神社は他の二柱と比べると少ない。だからこそその存在はより神秘的で、謎のベールに包まれている。月の裏側に住むような、ぼくらからは見えない存在…でも、皆のように素晴らしく特殊な人達が増えることで(笑)、これから明らかになっていくかもしれない!

◾️古事記の神話物語は、実は実在の話?日本神話に登場する神々が、もし実在の人物だったら…実は、阿波の地には、「神々の古墳」が残されている。神社と古墳がワンセットになっているのだ。お墓があるという事は…?想像してみてほしい。それが宝亀5〜10年頃、全国各地に神社だけ「〇〇大社」として遷宮されているのだ。すなわち、〇〇大社の方が「コピペ先」だと言える。そこから更に全国各地にコピー&ペーストされていく…。阿波の地には、私たちが知らなかったもう一つの日本の歴史、「日本のルーツ」が、確実に存在しているのだ。

【執筆/オキタリュウイチ】 [問い合わせ先]office@deepbranding.jp |

オキタリュウイチ氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶公式ホームページ

恋塚建生氏の説/古事記には、スサノウ・アマテラス・ツキヨミが、阿波・徳島に居たと書いてある

前回のテーマの時にも触れたが、古事記は漢字の共通性(注1)から固有名詞等を導き出すように書かれていて、その物語の場所がどこか?ある程度わかるようになっている。また、作者である太安万侶は、下記①②③のキーワードを古事記に書くことにより、『古事記の舞台は阿波である』ことを、間接的に述べている。その3つのキーワードとは・・。

①オオゲツヒメの論理・・オオゲツヒメの論理とは。オオゲツヒメは『阿波の神様』であると古事記に書かれている。オオゲツヒメはスサノウに殺されるので、スサノウは阿波に居たということになる。スサノウとアマテラスは弟と姉の関係で、誓約により接触もあるので、アマテラスも阿波に居たことになる。スサノウ、アマテラスの両親はイザナギ、イザナミなので、もちろんイザナギ、イザナミも阿波に居たことになる。すなわち、古事記上巻の物語は、阿波・徳島であると言える。キーワードの②③については、文章が長くなるので、機会があれば後の課題の時に書きたいと思う。

以上のことから、間違いなく古事記上巻の舞台は阿波であることがわかるが、問題なのは三貴神の神話の舞台が、阿波のどこであるか、説明できなければいけないことだ。しかし、前に述べたような古事記の読み解きの方法論を使えば、徳島県人にはその場所を容易に理解できるはずである。まずは『スサノウ』スサノウは「根之堅洲國」に居たと古事記に記述されていて、後のオオクニヌシと鼠(ねずみ)が登場する。鼠は北を表すので、根(子・ね)之=北の、堅=方、洲國=州の国であり。「北方の洲の国」「きたがたのすのくに」と言う意味になり、現在の吉野川平野における、徳島市(沖の洲、中州、出来島他)北島町、松茂町、鳴門市の古代の地形を表している。

また阿波の北方・南方という呼び名は、現在も使用している呼び名でもあるので、県民の方には納得できるはずである。すなわち・・ スサノウ「須佐之男」とは古事記神話的には、上記の地域を治めた男神という意味である。つぎに『アマテラス』。アマテラスは古事記の記述が「天照大御神」であるので簡単に説明できる。天=(そら)であり、剣山系沿いの地域『ソラ』木屋平、一宇、つるぎ、美郷、神山、佐那河内をさす。照=女性、(イザナギの左目から生まれた。目とは女(め)オオヒルメの(め)、御神=治める神、すなわち高天原(ソラの地域)を治める女神となる。

最後に『ツキヨミ』。ツキヨミは、橘12神マップ【禊払いの神々】(注2)にも記載しているとおり、三貴神をはじめ禊払いの神々は、橘湾の小戸で生まれたことになっているが、三貴神のなかで、ツキヨミだけが後の古事記神話の逸話がなく、不思議な神様でもある。しかし、これも阿波・徳島の地名と場所がわかると、その理由もはっきりしてくる。その地名と場所とは・・・橘湾のすぐそこ、 阿南市新野町月夜である。 月=女神(イザナギの右目から生まれた、目とは女(め)、月讀=月齢を読む。すなわち、暦を作り農作業などに応用して国を治めている女神と言う意味・・ ツキヨミは新野町月夜に今もいる。(注3)

((注1)序文に記述されているが、古事記は音・訓が混ざっていて、同音異字・同訓異字などから、文字が変化する。(例)高志→崇 または比喩などで表現している 。

(注2) 橘12神マップ【禊払いの神々】 平成28年2月29日発行。

(注3)阿南市新野町月夜 『月夜御水庵・大師』跡 写真 *ツキヨミ庵と読める *屋根にあった寺紋は三日月。

▲阿南市新野町月夜にある『月夜御水庵跡』

【執筆/恋塚建生(こいづかたけう)】 [問い合わせ先]ogenkisama0@gmail.com |

恋塚建生氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶魏志倭人伝を最新技術で読み解いた!(YouTube)

ANYA氏の説/アマテラス・ツキヨミ・スサノオが生まれた本当の場所とは?

亡くなったイザナミを出雲のヒバ山に葬り、黄泉(ヨミ)の国から脱出したイザナギは「ツクシのヒムカのタチバナのオドのアワキハラ」で禊(みそぎ)をし、アマテラス・ツキヨミ・スサノオの有名な三貴神が生まれる「イザナギの禊神話」という話が有ります。日本の正史である日本書紀には「筑紫日向小戸橘之檍原」と書かれ、日本書紀よりも古い古事記には「竺紫日向之橘小門之阿波岐原」と書かれています。日本書紀を書いた人達は、その前から存在している古事記を必ず読んでいます。古事記に書かれた「竺紫」「阿波岐原」を、日本書紀では「筑紫」「檍原」と書き換えているという事は、書き換える意図があったという事になります。そうでないと書き換える意味が有りません。

「筑紫」は、現在九州を意味しますが、古事記・日本書紀が書かれた時代でも、実は九州を意味します。これは古事記を読めばわかりますが、古事記でも九州はちゃんと「筑紫」と記されているのです。この事からも分かるように、古事記の「竺紫日向の」の「竺紫」は九州ではないという事です。実は「竺紫」の字の意味は、その方向の尽きた場所という意味なのです。

また日向とは、日に向かう方角の事で、「日に向かう」という事から、東の語源と言われています。つまり「竺紫の日向」は、九州宮崎の「日向(ヒュウガ)」ではなく、その土地の東の端を意味します。宮崎の「日向」は12代景行天皇の時代(アマテラスから17代も後)に、九州の東端なので「日向」と呼ばれるようになったと「日本書紀」にそう書かれているのです。では、最も古くに書かれた「竺紫の日向の橘の小門の阿波岐原」とは、本当はいったいどこなのでしょうか?

この禊神話で生まれる「アマテラス」の5代孫の初代神武天皇が、初めて畿内を統治する事になりますので、この頃の日本の東端にあたる「竺紫の日向」は、淡路島や四国になるのです。四国の東に位置する阿波、その最東端には橘湾が今も存在し、何よりもここは(阿波)岐原です。つまり、歴史に最初に記された「竺紫日向の」は、実は四国阿波の事だったが、正史である日本書紀では、意図的に九州に書き換えられたという事ではないでしょうか?阿波に神話地名や伝承が無数に存在している事からも、アマテラス・ツキヨミ・スサノオが生まれた本当の地は、阿波の東海岸で間違いないと私は考えます。

【執筆/ANYA(アンヤ)】 [問い合わせ先]anyautb@gmail.com |

ANYA氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶ANYAチャンネル(YouTube)

コラク氏の説/

(編集部注)

コラク氏は、今テーマにつきましてはテーマの内容に鑑み、休載となりました。次回テーマから通常掲載予定です。

【執筆/コラク】 [問い合わせ先]なし |

コラク氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶公式ブログ

ヤマモトタケルノミコト氏の説/天照大神(アマテラス)、須佐之男命(スサノオ)、月読命(ツクヨミ)の三貴神 竺紫(ちくし)の日向(ひむか)の橘の小門(おど)の阿波岐原(あわぎはら)

イザナギが黄泉の国から戻った際に禊をして生まれたのが三貴神(みはしらのうずのみこ)ですね。さてどこからいきましょうか(笑)。黄泉の国でイザナギはイザナミに「くれぐれも私の姿を見ないように」と言われたが、待ちきれず火をともして辺りを見回して、恐ろしい姿となったイザナミを見てしまい「私に恥をかかせたな」と言われ、黄泉国の者どもに追いかけられ、追手に対して、髪にさした櫛や、ぶどう、筍、桃の実を投げて退散させ最後に黄泉国の道を塞いだ千引の岩。実はこれ全て順番に徳島にあるのです(笑)。その話はまた次回。

そして黄泉の国から戻ったイザナギが禊をするのが、「竺紫の日向の橘の小門の阿波岐原」です。漢字で阿波とありますね。阿南の橘湾近辺です。イザナギの身に着けていたものから12の神が誕生しました。有名なのが阿南の離島伊島にある富所神社に、イザナギの右の腕環から生れた奥疎神、奥津那芸佐毘古神、奥津甲斐弁羅神が今も祀られています。マニアックな神の話ですが他県にはなかなかないのでは。補足:日向は九州宮崎と思われてますが、日向国風土記に景行天皇(第十二代)が宮崎県児湯郡に来られたとき「国誉めで日向と名付けようと」と仰せられたとあります。神代の時代には宮崎は日向とは呼ばれていないことが分かりますね。

イザナギから生れた日本神話で最も尊い三人の神が同じ場所で生まれていますね。何故同じ時期に同じ場所でと多くの疑問もうかんできますが、海の一族の長イザナギ様。そこから、天照大御神(イザナギの左目から生まれた女神・太陽神)には高天原を治めよと。月読命(イザナギの右目から生まれた月神)には夜(予)を治めよと。須佐之男命(イザナキの鼻から生まれた男神)には海原を治めよと。イザナギ様であればこそ命じることができたのですね。

三貴神(みはしらのうずのみこ)の読みを聞いて誰もが?と思いますね。確か日本書紀にイザナギが禊をするのに、鳴門の渦が早いので、阿南の渦でしようとの語がありますね(注:山本訳)【うずのみこ】と呼ばれる時点で阿波生まれは間違いないと思います。鳴門より立派な渦を私は知りません。

アマテラスは神山剣山山系に伝承に通じる「天石戸」などが複数あります。スサノオについて、彼は乱暴な性格から高天原を追放され、出雲で八岐大蛇を退治する伝説が知られていますが、その時に八岐大蛇の尻尾から出た「天叢雲神社」も吉野川流域に式内社でありますね。ツクヨミについては西照神社やお隣の愛媛県(予)で足跡をたどることができ、夜(予)の世界や時間を司る神とされ、太陽のアマテラス、海と嵐のスサノオとともに、世界を三分した存在とされ、それぞれ阿波の地に根付いた信仰・神話・祭祀と結びついており、阿波が日本神話の重要な舞台であったという事に説得力を与えています。皆さんはどう思いますか?

▲三貴神(みはしらのうずのみこ)。

【執筆/ヤマモトタケルノミコト】 [問い合わせ先]heartfull80@gmail.com |

ヤマモトタケルノミコト氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶邪馬台国は阿波だった!(YouTube)

▶▶アワテラス歴史研究所アワラボ(Facebook)

▶▶一般財団法人阿波ヤマト財団(公式HP)

三村隆範氏の説/三貴神「スサノオ」「アマテラス」「ツキヨミ」と阿波の関係

「古事記」には、イザナギ大神が「竺紫の日向の橘の小門の阿波岐原で禊をすると天照大御神(アマテラス)、月読命(ツキヨミ)、須佐之男命(スサノオ)が生まれた」と書かれている。この禊祓いをした場所は、徳島県阿南市見能林町付近と言われている。

一般で、これまで語られてきたことは、字面の通り「竺紫の日向(ひむか)」を「筑紫の日向(ひゅうが)」と読み替えて「九州の日向(宮崎県)」と語っている。しかし、この話は語っているだけで根拠にない成立しない話である。なぜならば、九州の日向(宮崎県)が「日向(ひゅうが)」と言い始めたのは、「日向国風土記」の逸文が伝える所によれば、12代景行天皇が九州の日向の地を訪れた際、その地形が日の出の方角に向いていることから、「日向」と名付けた」と記されている。

景行天皇は、12代である。イザナギ大神が、竺紫の日向の橘の小門の阿波岐原で禊したのは、初代神武天皇より何代も前の話であるから、禊をした「竺紫の日向」とは、九州の日向を指しているのではない。「つくし」とは「尽きる」の意味で、九州は、日本の西に尽きるから「筑紫」と言われている。

「日向(ひむか)」とは、「ひむか・ひむかし・ひんがし・東」を変わってきた言葉で、「東」の意味である。つまり「竺紫の日向」とは、「東に尽きた地」の意味で、神武天皇は、奈良(大和)に移る以前の話であるから「竺紫の日向〔最東端の地〕」は、四国最東端の地である「阿南市」なるのである。

「古事記」の話の流れを追っていけば、徳島県阿南市見能林付近になることは、「古事記・日本書紀」が記している。「日本書紀」によれば、禊をしようと思い「粟門(あわのと)と速吸名門(はやすいのなと)」に行ったが、流れが速いので、流れのゆるやかな「橘の小戸(をど)」に帰って禊をしてと書かれているので、徳島県の鳴門海峡と小鳴門海峡を表しているではないか、そして「阿南の橘」のことである。

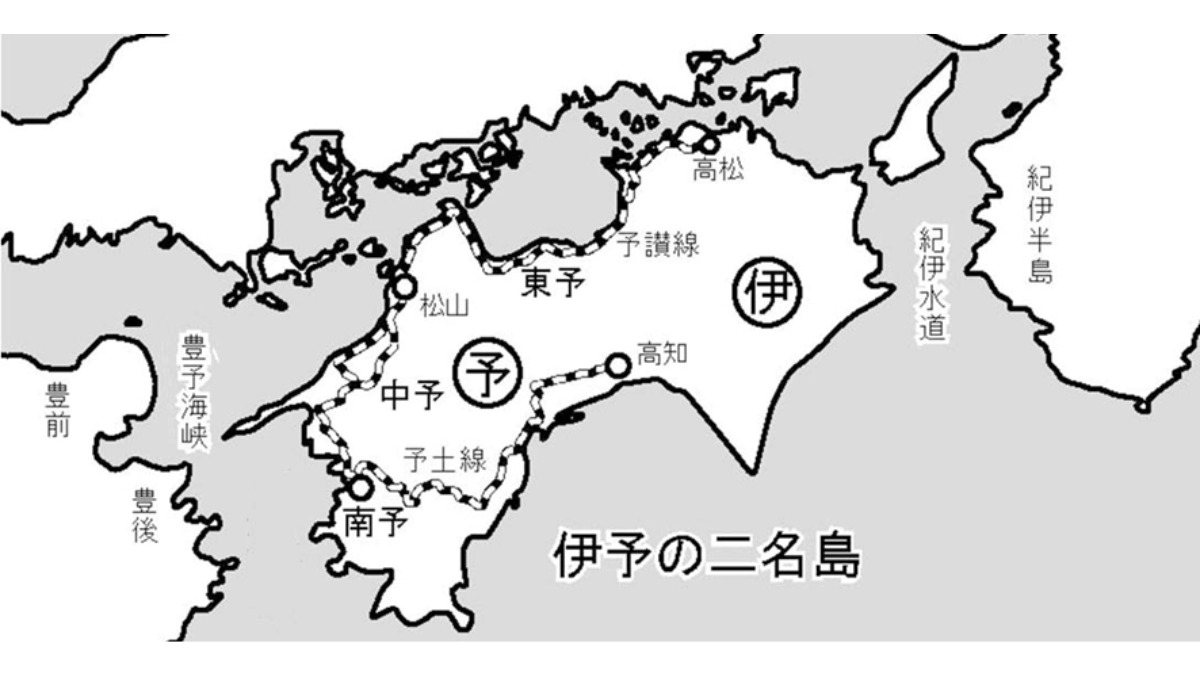

イザナギ大神は、天照大御神に「高天原を知らせ」。月読命に「夜(よ)の食国(おすくに)」。須佐之男命には、「海原を知らせ」と命じる。天照大神は、天岩戸のある神山町に、月読命は、「予の国〔愛媛県〕に行く」須佐之男命は、海原を越え徳島県外まで広ろがっていくのである。

▲伊予の二名島。

【執筆/三村隆範(みむらたかのり)】

[問い合わせ先]連絡先090-8282-0328(三村) |

三村隆範氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶東阿波ケーブルテレビ出演 ~阿波に広がる古事記の世界~ 阿波古代史プロジェクト6回シリーズ 第1回 高天原から伊耶那美眠る高越山(YouTube)

▶▶阿波古事記研究会(Instagram)

▶▶阿波古事記研究会 グループ(Facebook)

島勝伸一氏の説/三貴神誕生地は阿波

こんにちは!今回は、日本最古の官撰歴史書(AD712年撰上)「古事記」に書かれた、天皇家の祖先(以下皇祖という)天照大神とその弟君月読命(ツクヨミノミコト)、須佐之男命(スサノオノミコト、この三神を三貴神という)が生まれたという神話があり、その場所は何処かを比定します。その前に古事記に書かれたこの日本の国土がどのように生まれ、そこに日本の国の形をだれが作ったか?を見てみしょう。

天地が初めて開けたとき、天上に天之御中主神始め五柱の別天津神が現れ、国土はまだ固まっていなかった。次に、神代七代の神が現れ、その七代目の神イザナギ神とイザナミ神が力を合わせて、国土を固め、山や海、草木などの大自然の神々(八百万の神々)を生成していきました。

まず、国土の形成ですが、(テーマ1)で書いたように、日本列島に新人類は南から船で各地にたどり着きました。4万年という長年月の中で、地球は寒冷期と温暖期を何度も繰り返しました。日本列島の特徴は海山川で地域が区切られ、山上や高緯度は寒く、低地は温暖化の時は海面が3~5mも高くなり山上へ避難しなければならない、山と海や川が至近距離にある日本列島で四季があり年中食物にありつけた。その間に、快適地を求めて、東北北海道の山や森の中へ、西日本、四国や九州や島嶼に移動したものと思われます。一番直近の温暖期は1.6万年前縄文文化が花開いた東北北海道地区まで広がり(ちなみにこの頃朝鮮半島まで倭人が進出して縄文文化で生活した跡がある)、西日本の低地は3~5mも海面があがり、中高地へ移動した。6000年前の温暖化ピーク(縄文海進)を過ぎて、寒くなり始めた4~3.5千年前北の縄文人が西日本へも進出してきて、稲作もこのころから始まったものと思われる。

山の上で生活していたイザナギイザナミも、平地へ降りてきて、吉野川に沿って川を下り、河口に着くと、そこで巨大な海と、1日2回の大渦を見た。これが、鳴門海峡の世界最大の大渦です。ここで兄妹は、天つ神からの「この漂える国を治めつくり固めなせ」との命にお互いの欠けたところを補って、夫婦となり、力を合わせて、この粟の国、鳴門の地で国造りを始めたのです。(字数制限に近づいたのででまた次回)。

【執筆/島勝伸一(しまかつしんいち)】 [問い合わせ先]080-3533-5146(島勝) |

島勝伸一氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶島勝伸一解説 岡元雄作監督作品 ドキュメント映画『ルーツ オブ ザ エンペラー』令和6年6月27日 四国古代史サミット東京(YouTube)

テーマ③【完】。

次回のテーマは・・・

日本神話に登場する天岩戸と阿波の関係

掲載日は2025年8月15日(金)。乞うご期待