2025/08/15 01:00

あわわ編集部

邪馬台国は阿波だった!?【古代史を通して徳島の魅力を再発見】テーマ④日本神話に登場する天岩戸と阿波の関係

小学生の社会の授業で習う、あの「邪馬台国」が阿波徳島にあったかもしれない説が盛り上がっている。魏志倭人伝など各歴史書からも符号する事象が多くあり、邪馬台国阿波説に関する書籍やWEB記事、YouTubeなどで各執筆者が自分の説を論じている。ただ、阿波説は完全一致していなくて(そこがまた歴史ロマンにあふれている!)、それぞれ積み上げてきた研究で自身の説を発信しているのが現状。1800年も前の出来事を完全一致させることはほぼ不可能ということで・・・。それならば!それぞれの論者の説を一同に掲載することで、各説の微妙な違いや逆に一致している点などを比較できるようにしようと、まとめ記事を企画しました。この無謀かつ挑戦的な企画にもかかわらず、快諾していただいた執筆者はなんと8名も!毎回のテーマごとにエントリーして執筆してもらうスタイルでまとめていきます(エントリーしないテーマのときもあります)。それぞれが論じる内容を読み比べ、納得する説をお好みでチョイスしていってください。なお、当企画は阿波の古代史を通して徳島の魅力を再発見するというのがミッションなので、邪馬台国以外のテーマも登場予定です。

※注※

この連載コーナーは、各執筆者の考え・主張をまとめたもので、あわわWEB編集部として特定の説を支持する立場でないことをご理解ください。内容に関する問い合わせなどにつきましては、各執筆者に直接連絡してください。

また、本記事の内容は著作権法により保護されています。無断での転載、複製、改変、及び二次利用は固く禁じております。記事自体のシェアは大歓迎です。

邪馬台国は阿波だった!? テーマ④/日本神話に登場する天岩戸と阿波の関係

通説

日本神話に登場する天岩戸天の岩戸(あめのいわと、あまのいわと)日本神話に登場する岩の洞窟。太陽神である天照大御神が隠れ、世界が暗闇に包まれた岩戸隠れの伝説の舞台である。

古事記での記述

誓約で身の潔白を証明した建速須佐之男命は、高天原で勝ちに任せて田の畔を壊して溝を埋めたり、御殿に糞を撒き散らしたりして乱暴を働いた。天照大御神は「糞は酔って吐いたものだ、溝を埋めたのは土地が惜しいと思ったからだ」と須佐之男命をかばった。

しかし天照大御神が機屋で神に奉げる衣を織っていたとき、建速須佐之男命が機屋の屋根に穴を開けて、皮を剥いだ血まみれの馬を落とし入れたため、驚いた1人の天の服織女は梭(ひ)が陰部に刺さって死んでしまった。ここで天照大御神はついに怒り、天岩戸に引き篭った。高天原も葦原中国も闇となり、さまざまな禍(まが)が発生した。

そこで八百万の神々が天の安河の川原に集まり、対応を相談した。思金神の案により、さまざまな儀式をおこなった。常世の長鳴鳥(鶏)を集めて鳴かせた。鍛冶師の天津麻羅を探し、伊斯許理度売命に、天の安河の川上にある岩と鉱山の鉄とで、八咫鏡(やたのかがみ)を作らせた。玉祖命に八尺の勾玉の五百箇のみすまるの珠(八尺瓊勾玉・やさかにのまがたま)を作らせた。

天児屋命と布刀玉命を呼び、雄鹿の肩の骨とははかの木で占い(太占)をさせた。賢木(さかき)を根ごと掘り起こし、枝に八尺瓊勾玉と八尺鏡と布帛をかけ、布刀玉命が御幣として奉げ持った。天児屋命が祝詞(のりと)を唱え、天手力男神が岩戸の脇に隠れて立った。天宇受賣命が岩戸の前に桶を伏せて踏み鳴らし、神憑りして胸をさらけ出し、裳の紐を陰部までおし下げて踊った。すると、高天原が鳴り轟くように八百万の神が一斉に笑った。

岩戸神楽ノ起顕

これを聞いた天照大御神は訝しんで天岩戸の扉を少し開け、「自分が岩戸に篭って闇になっているのに、なぜ、天宇受賣命は楽しそうに舞い、八百万の神は笑っているのか」と問うた。天宇受賣命が「貴方様より貴い神が表れたので、喜んでいるのです」というと、天児屋命と布刀玉命が天照大御神に鏡を差し出した。鏡に写る自分の姿をその貴い神だと思った天照大御神が、その姿をもっとよくみようと岩戸をさらに開けると、隠れていた天手力男神がその手を取って岩戸の外へ引きずり出した。

すぐに布刀玉命が注連縄を岩戸の入口に張り、「もうこれより中に入らないで下さい」といった。こうして天照大御神が岩戸の外に出てくると、高天原も葦原中国も明るくなった。

八百万の神は相談し、須佐之男命に罪を償うためのたくさんの品物を科し、髭と手足の爪を切って高天原から追放した

オキタリュウイチ氏の説/日本神話に登場する、「天岩戸」ってどこにあるの? なぜ阿波に天岩戸が存在するのか?

みんなは、日本神話の「高天原」「天の岩戸」と聞くと、どんな場所を思い浮かべる?「高天原は天上界で、雲の上にあるイメージ!」って?

◾️神話のスポットが全国に散らばっているのは何故?

アマテラス勢が「国を譲りなさい」と言って、大国主が「わかりました」と言って出雲(島根県)を譲ったら、天孫降臨してきたのが高千穂(宮崎)、というのが定説。この辺から、「まあ、神話だから〜」っていう事になって思考停止になってしまう。

◾️出雲大社もブランディング⁉

そもそも、「国譲り」した出雲大社から見ていこう。この島根県の出雲大社、明治4年、「杵築大社」から「出雲大社」に名称変更、御祭神も大国主命に変更された。江戸時代は、アマテラスやスサノオを祀ってた時代もあったらしい。なんで変えたのか?だって、出雲に大国主がいた方が、明治政府のブランディング上、こっちの方が都合がいいから。

◾️九州説は何故生まれた⁉

九州説で観光地化されている「高千穂(地上のこと)」と「天岩戸(高天原)=天上界」の関係を見ると、神様が地上に降りてきたとされる天孫降臨の地・「高千穂」の霧島山は標高1700mもあるのに、神々がいたとされる「高天原」の甘木市は978m。「ここが高千穂ですよ〜」「わぁキレイ〜」って誤魔化されてるけど、あれ?天上界より地上の方が高いって、おかしくない?(笑)

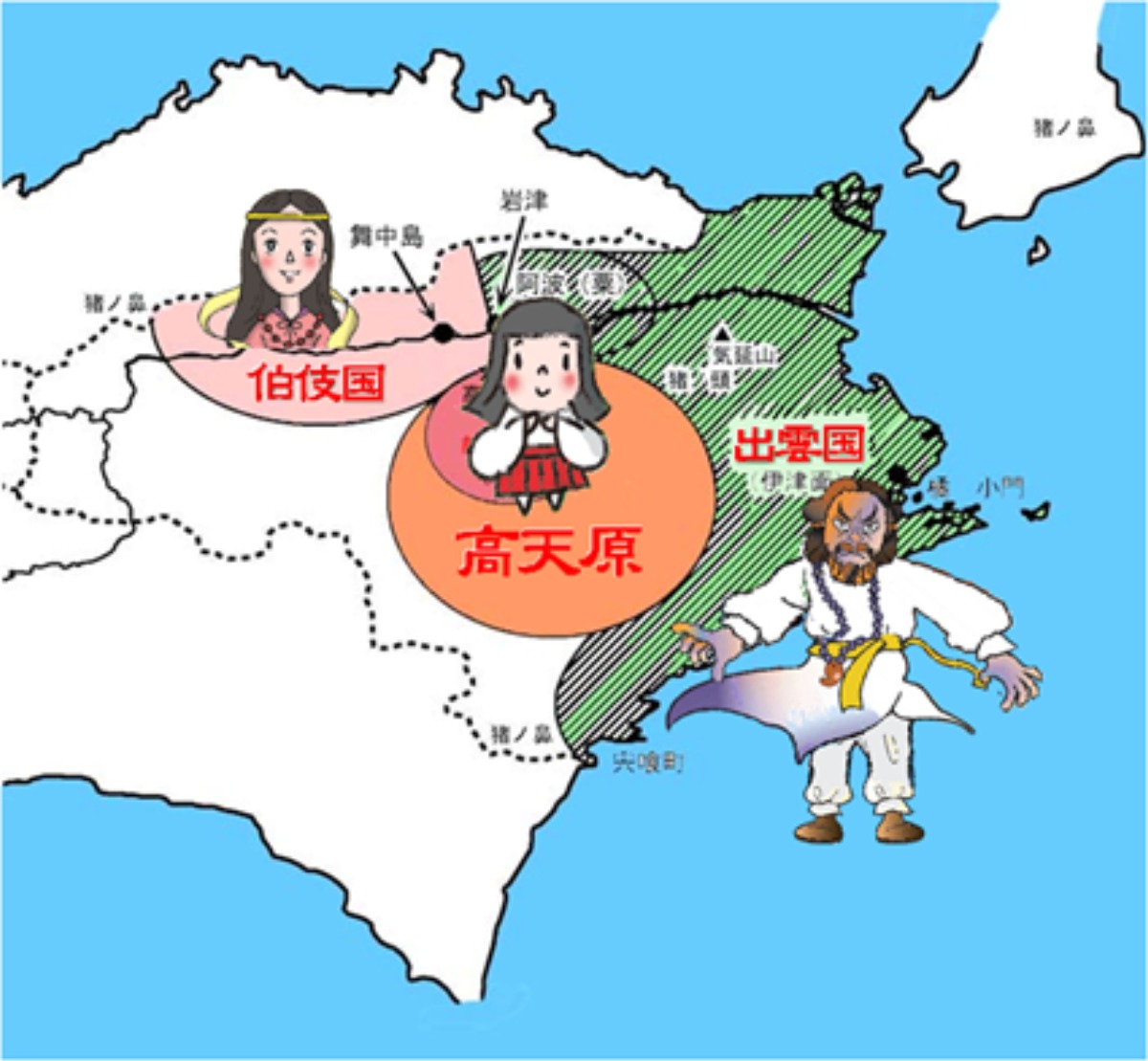

◾️結局、始まりは全部、阿波にあった

「高天原」って結局、どこにあったのか?阿波では、古代のエラい人は、山の上に住んでいた。え、「不便じゃない?」って?太古の昔、徳島の平野部は、吉野川の氾濫でずいぶん水害に悩まされていた。徳島各所に残る高さ6mくらいある「高地蔵(たかじぞう)」も、その水害の多さを物語っている。そのため、身分の高い人々は安全な山の上に住んでいた。阿波では、山の上に住む人々のことを「ソラの人」と呼ぶ風習が今も残っている。例えば「うちの嫁はソラから来たんじゃ」なんて表現も使われる。昔の人々は「山焼き」と言って、山頂部分だけ焼いて、ハイウェイのように繋がっていて、山から山へで広範囲を短時間で移動出来たのだ。そして、山は、「自然のダム」と言われ、大きな滝がずっと流れ続けるのが不思議なくらい、相当な水分含有量を誇る。だから、日本最古の「棚田」も徳島に存在する。古事記には、高天原に棚田で田植えする記述がある。山の上は、全然困らなかったのだ。

◾️豊葦原瑞穂国の出現

そんな水害でべちょべちょなイメージの地上に、ヒーローが登場する。大国主だ。高天原では「最近、地上がなんか盛り上がってるみたい。調べて!」となって、神が山から視察に行くとあまりの豊かさに驚き、平地の土地を譲るよう求めた…という話が「国譲り神話」の話であり、徳島県阿南市にある「延喜式内社 八鉾神社(=出雲大社の元社)」がその地である、と。

◾️で、高天原って結局、どこ?

徳島の古代史研究家達は、天岩戸をいくつか紹介している。共有しておこう。名西郡神山町にある「天の元山」には、「天岩戸・立岩神社」という磐座があり、この天の元山は、奈良の天香久山の元になったと「阿波国風土記」に書かれている。また、一宇村(現・美馬郡つるぎ町)には「天磐戸神社」があって、ここの磐座には大きな石舞台があり、アメノウズメがここで舞ったと言われている。僕は、神山の天岩戸神社を「陽の天岩戸」、一宇村の天磐戸神社を「隠の天岩戸」と呼んでるんだけどね。まあ、両方行ってみて。自分の目で確かめてみたらいいと思う。そこが、日本のルーツだ。

【執筆/オキタリュウイチ】 [問い合わせ先]office@deepbranding.jp |

オキタリュウイチ氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶公式ホームページ

恋塚健生氏の説/「阿波・徳島に今も残る?天石屋戸信仰」

結論から言うと、天石屋戸隠れの舞台の中心は、佐那河内村です。しかし、高天原の神々が多数出てくることや、古事記の記述からも、神山、一宇などの剣山系沿いの地域全体が、天石屋戸隠れの舞台と言っても問題ないと思います。

では、なぜ天石屋戸隠れの中心が、佐那河内なのか?と言うと、神話の初めに出てくる『天安河』という川の名前にあり、舞台はすべてこの川の周辺の物語だからです。天安河の天(あま・ソラ)=剣山系沿いの地域、いわゆる高天原を指します。それと、佐那河内の(さな)、安河の(やす)、嵯峨川の(さが)も尖った農具や漁具を意味します。それに*安=穏になり、「神様が、かくれる」という意味にもなります。(注1)

以上のことから、天安河は現在の佐那河内村を流れる、嵯峨川で間違いなく、天石屋戸隠れの舞台の中心は、佐那河内村であると言い切れるのです。 また現在でも、神山町を中心に『船戸信仰』いわゆる、『おふなとさん』が存在しています。これはまだまだ説にすぎませんが、この船戸信仰は天石屋戸隠れを表現しているものではないか?と考えています。その一つの理由に天石屋戸の石は、磐、と記述される書物もあり、船を意味していて(魂が黄泉の国と現世を行き来する、太陽の船のような)船を表現しているのではないかと考えているからです。(注2)

(注1)佐那河内村嵯峨にある『嵯峨天一神社』*日食を想像さす神社でもある。 写真

(注2)神山の『船戸信仰』。 写真

▲神山の『船戸信仰』。

【執筆/恋塚健生(こいづかたけう)】 [問い合わせ先]ogenkisama0@gmail.com |

恋塚健生氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶魏志倭人伝を最新技術で読み解いた!(YouTube)

ANYA氏の説/天岩戸や高天原は、やはり阿波に存在した!

天岩戸や高天原はどこに存在したのでしょうか?高天原の候補地として一番有名なのは宮崎県の高千穂です。高千穂には、天岩戸神社など、神話にゆかりのある神社が数多くあり、天岩戸神社は、天照大御神が隠れたとされる天岩戸を御神体として祀ってもいます。しかし、この説には大きな疑問を持っています。

この高千穂の中心に、高千穂郷八十八社の総社でもある、有名な高千穂神社が有ります。高千穂神社は六国史(国史)にも記載される歴史の有る神社ですが、(式内社)ではなく、なんと(式外社)なのです。(式内社)とは、今から1100年前の927年にまとめられた延喜式神名帳に記された神社の事で、1100年前の段階で、すでにヤマト王権と深い関係を持っていた由緒深い神社という事です。ですので、式内社ではない神社は927年より新しく創建された神社という事になり、神話の時代とは関係の無い神社と直ぐに分かってしまいます。

では高千穂神社の(式外社)とはどういう神社でしょうか?(式外社)とは927年当時から存在はしていたと考えられるが、ヤマト王権とは、あまり関係の無い神社なのです。天岩戸や天孫降臨の出発地点の高天原。そこに鎮座する神社が、ヤマト王権とは関係の無い神社で有るはずが有りませんよね。おそらく宮崎県の高千穂は、927年の延喜式神名帳以降に、神話をもとに作られたものと思われます。

では、天岩戸や天孫降臨の出発地点の高天原は本当は何処なのでしょうか? 私は阿波神山の山上地帯だと考えています。その根拠としては天磐戸神社や天岩戸別神社など天岩戸を冠する神社が有る事もそうですが、私がこれだ!と、考えたのは、天孫降臨の出発地点です。神山の山上地帯から東へ下っていくと、その先端に眉山が現れます。

少し話は飛びますが、皇室の行事に古くから男児だけが行う、深曽木の儀という謎に満ちた儀式があります。右手に桧扇、左手に松と橘を持ち、碁盤の上に南側を向いて立ち、そこから、ぴょんと南に飛び降りるのです。その碁盤の上にはなぜか青石が二個置かれています。植物の桧扇は、阿波神山が日本一の生産地で、橘は阿波の特産品、さらに碁盤の上の青石は有名な阿波の青石。これは皇統直系男子の祖であるニニギが、眉山から南の方向の阿南市へ天孫降臨したことを伝える伝承だと考えられ、そうなると高天原は、やはり阿波神山が一番辻褄が合ってくるのです。

【執筆/ANYA(アンヤ)】 [問い合わせ先]anyautb@gmail.com |

ANYA氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶ANYAチャンネル(YouTube)

コラク氏の説/龍神が棲む︕ソラにあった幻の岩屋戸

第21番札所常住院太龍寺のご詠歌に、太龍が常に住んでいた岩屋があったとあるが、この岩屋は近年に 採掘場となったため残念ながら現存しない。その太龍寺の東側に阿波三峰の一つである津乃峰山があり、その頂上に津峯神社がご鎮座する。

往古より国家鎮守・長寿延命・病気平癒の神として篤く信仰されており、人の寿命を司る神として一日 に一人の命を助けるのだという。ご祭神である賀志波(カシハ)比売大神は、アマテラスの別名との説もあり、また当神社をカップルで 参拝すると後にお別れするとの噂も耳にする。一体何故このような伝承があるのでしょうか?

その答えは、津峯神社の南方の海部郡美波町伊座利にご鎮座する峯神社奥宮にある。ご祭神は、オオヤマツミの娘である木花開耶(コノハナサクヤ)姫命であり、そのご由緒には、「天照大 神ノ天孫壌遵杵(ニニギ)尊ノ妃神、木花開耶姫ノ命ヲ祀ル(中略)北方二望ム津乃峰ニハ姉君賀志波姫命 ガ祀ラレシコト洵二奇ナルベシ」とあり、つまるところ、賀志波比売大神は、木花開耶姫命の姉の石長(イ ワナガ)比売の異名という事になる。

石長比売の神名は、「岩のように長久に変わることのない女性」の意であり、この神は古事記によると、 妹と共にニニギに嫁いだが、美人の妹とは逆に醜くかったため、父の元に送り返されてしまったエピソー ドを持つ。このような故事から、津峯神社における‘‘縁切り’'の裏話として伝わっているのだろう。

参道のある長生町の地名由来も、そのご神徳から‘‘長く生きる”ことに因んで命名されたと考えられる。神名である賀志波は、堅石(カタシハ・カチワ)の意と考えられ、延喜式祝詞に「皇御孫(スメミマ)の 命の御世を手長の御世と、堅石(カチハ・カキハ)に常磐に斎ひまつり」とみえ、永久に変わらないことを 祝っていう言葉として用いている。また、社紋となる八角御紋の説明に「往古、食物を柏の葉に盛る風習があり、それから転じてカシワは 食器の総称とされ、現在でも携帯する食器をカシワと言う。」と紹介されており、食の神の神性も併せ持つ とも考えられる事から、阿波国の別名と記される大宜都比売を想起させる。

これ等は前に記した「卑弥呼は天照大御神だったのか?」の考察からも、一人の女神の同神異名である 可能性が指摘でき、この観点から賀志波比売大神がアマテラスであったと仮定すれば、太龍寺の伝承から 太龍祠が天岩屋戸であったとみなすことができるだろう。

【執筆/コラク】 [問い合わせ先]なし |

コラク氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶公式ブログ

ヤマモトタケルノミコト氏の説/阿波古代と天石戸伝説の伝承

天石戸伝説の舞台は全国に十数カ所あり、その中でも宮崎県高千穂町「天岩戸神社」が有名です。またそこから八百万の神が集まったとされる天安河原の洞窟も徒歩圏内にあるようです。

神代の昔、スサノオの乱暴に心を痛めたアマテラスは天岩戸に隠れてしまいます。すると高天原は闇に閉ざされ、世界中が混乱に陥りました。八百万の神々は困り果て、オモイカネノカミの知恵により、天安河で相談を重ねます。そしてアマツマラを招きイシコリドメが八咫鏡を造り、玉祖命(たまのおやのみこと)が八尺瓊勾玉で首飾りを造り、天児屋命と天太玉命が占いをして場を清め、八咫鏡と八尺瓊勾玉を榊に取り付けて準備をし、天照大神が天岩戸から出て来る様に祝福の祝詞を奉上し、天宇受売命(アメノウズメノミコト)が岩戸の前で神楽を舞い、周囲の神々が大声で笑い騒ぎ立てました。その賑やかな気配に不審を抱いた天照大神が、少し岩戸を開けて外を覗いたとき、手力男命がその扉を開き放ち、光が再び世に戻ったのです。

※1:この時に誕生した八咫鏡と八尺瓊勾玉が三種の神器のうちの二つです。※2:この時の楽しむ精神性が神楽や阿波おどりの「おどる阿呆にみる阿呆、同じ阿呆なら踊どらなそんそん」に繋がっているのではと思います(笑)。

1つ目の阿波の伝承は、雄岩の立岩神社(徳島市内/式内社)御祭神は天津麻羅で金山神社の側にあり、イシコリドメが八咫鏡を造った伝承があり、また対になる雌岩の立岩神社(神山町)には巨石の岩戸があり、隣に佐那河内村があり天岩戸別神社に手力雄命が祀られています。手力雄命(たぢからお)は佐那那県(さななあがた)に坐す。この八咫鏡と手力雄命の話は古事記の記載とピタリ合いますね。また天太玉命は忌部の祖とも言われ阿波に深く関わる神様です。

2つ目の阿波の伝承は、つるぎ町一宇に「天磐戸神社/御祭神天手力男」と巨石群が存在し、台座風の巨岩が神楽岩と言われ、上面は平で二十畳敷き位の広さがあり、ここでアメノウズメノが神楽を舞ったと言われ、昭和初期頃までも毎年神楽が奉納されていたそうです。天鈿女命と猿田彦命の石像も祀られています。また隣接する美馬市には天照大神の両親、イザナギとイザナミ(式内社伊邪那美神社)の居住地跡もあります。(天鈿女命と猿田彦命との子の子孫が、古事記の帝紀・旧辞を誦習(しょうしゅう)した稗田阿礼と言われています)。

2つ挙げましたが、(神山を陽の天岩戸)(つるぎ町を陰の天岩戸)として今後も広めながらどんどん研鑽して参りたいと思います。こうした背景から阿波の古代文化は、日本神話の一大舞台の一つとしても注目されていると思います。皆さんはどう思いますか?

▲天岩戸とアメノウズメ。

【執筆/ヤマモトタケルノミコト】 [問い合わせ先]heartfull80@gmail.com |

ヤマモトタケルノミコト氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶邪馬台国は阿波だった!(YouTube)

▶▶アワテラス歴史研究所アワラボ(Facebook)

▶▶一般財団法人阿波ヤマト財団(公式HP)

三村隆範氏の説/日本神話に登場する天岩戸と阿波の関係

日本各地に天岩戸という観光地はあるだろうが、磐座や洞窟があるだけで「天岩戸」を語っても「古事記」に書かれる天岩戸の物語を詳細に語れるところは、徳島県名西郡神山町鬼籠野元山の天岩戸立岩神社しかないことをできるだけ詳しく説明していこう。「古事記」に書かれる神話の物語の順を追って語っていける所は、阿波以外にはない。それは「神話」といっても「実話」を基にして書かれているからであるというしか考えられないほど、阿波には色濃く残っているからである。

阿南市で生まれた、天照大御神は、父のイザナギ大神に「高天原を知らせ」と命じられ、神山町にやってきた。弟の須佐之男命は「海原を知らせ」と命じられたが、海原を治めず「母に会いたい」と泣き散らかした。「それでは、母の国根の堅州国(ねのかたすくに)に行け」と追い出されてしまう。母の国に向かう途中、姉に挨拶していこうと須佐之 男命は高天原に登っていく。

天照大御神は、須佐之男命が高天原を奪いに来たものと勘違いして、大騒動になりその結果、天照大御神は、天岩戸に隠れてしまう。この天岩戸が神山町鬼籠野にある。天岩戸を開けた手力男神(たじからおのかみ)は、「古事記」に「佐那那県(さなながた)に坐(いま)せり」と書かれ、神山町の東、佐那河内村の天岩戸別神社に鎮座している。

その後、天照大御神の御霊〔鏡〕を持って孫の邇邇芸命(ににぎのみこと)が、豊葦原瑞穂国〔徳島市〕に天孫降臨してきたことを示す、天石門別八倉比賣神社が徳島市国府町の気延山に鎮座している。 このように「古事記」に書かれる物語が、ありのままに語れる場所が、阿波国以外にあるだろうか

▲高天原へ登ったスサノオ命。

▲神山町鬼籠野元山・立岩神社。

【執筆/三村隆範(みむらたかのり)】

[問い合わせ先]連絡先090-8282-0328(三村) |

三村隆範氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶東阿波ケーブルテレビ出演 ~阿波に広がる古事記の世界~ 阿波古代史プロジェクト6回シリーズ 第1回 高天原から伊耶那美眠る高越山(YouTube)

▶▶阿波古事記研究会(Instagram)

▶▶阿波古事記研究会 グループ(Facebook)

島勝伸一氏の説/天岩屋戸阿波の関係

こんにちは! こちらも、古事記の天照大神と須佐之男命の話なので、前回その3の三貴神の誕生の続きから始めます。

伊弉諾・伊邪那美は大八島国(①淡道の穂の狭分島②四国③隠伎の三子島④九州⑤壱岐の島⑥対馬⑦佐渡島⑧大倭豊秋津島の順に)支配下に置き、次に大自然の神々、石や土や家屋や、海や山、港の神々等すべての者に命の宿りをもたらし(八百万の神)、最後のほうで、阿波の国の女神大宜都比賣(オオゲツヒメ)を産み、次に火迦具土神(ヒノカグツチ)を産んだとき伊邪那美は御陰の病気になり、死亡する。嘆き悲しんだ伊弉諾は、伊邪那美を呼び戻すべく、死者の住む「黄泉の国」へ行く。伊邪那美は私も帰りたい「黄泉神と交渉するから、それまでは中を覗いてはいけない」、と言って中へ入ったが、イザナギは待ちきれず中へ入って、蛆や雷で穢れた伊邪那美を見て逃げ出した。伊邪那美は「私に恥をかかせた」と逃げる伊邪那岐を黄泉魏女軍団に追わせ、最後は、伊邪那美自ら追いかけて来て黄泉比良坂(阿波の出雲の国の伊賦夜坂)で対決し、伊邪那美が「一日千人殺す」と言えば伊弉諾は「一日千五百人産家を建てる」と喧嘩別れする。

穢(けがれ)た国に行ってきた伊弉諾は御身を禊するため「竺紫日向(ツクシのヒムカ)の橘の小門の阿波妓原(長の国桑野川河口の橘)」に来て禊払いをした。その時、14柱の神を産んだことを大変喜び、最後の三神、左目を洗った時天照大神、右目を洗った時月読神、鼻を洗った時須佐之男命を貴き子(三貴神)として天照は高天原を、月読神には夜の食國を、須佐之男命には海原を、それぞれ治めよと分治を命じた。ところが、須佐之男命は「亡き母の国根の堅州の国に行きたいと泣きわめき、命じられた海原を治めなかったので、伊邪那岐は須佐之男命を追放した。その後、伊邪那岐大神は、淡路の多賀に鎮座された。

須佐之男命はそれでは天照大御神に事情を話してみよう、と高天原目指して上っていくと大地震が起こった。天照は、須佐之男命が我が国を奪おうと思って来ると警戒した。

須佐之男命が、高天原で、いろいろな事件を起こして、天照大神が、岩屋戸隠れをすると、高天原も葦原中つ国も真っ暗になった。神々が集いて、祈りをし、天宇受賣命(アメノウズメ)が岩屋戸の前で神がかりして、おどった騒ぎに、天照大神が岩屋戸を少し出たところを直ぐ一山超えた佐那河内村の天の手力男命がその手を取って連れ出して、世は明るく照りだされた。その場所が、今、阿波の国神山町の立岩神社のある場所に比定する。(天から降り着いた大岩が二つに避けその奥にこもれる。天照大御神(=卑弥呼)の活動した時代と、古事記が書かれたのは500年後だから、物語として解釈すればいい。断定できる正解はない)。

【執筆/島勝伸一(しまかつしんいち)】 [問い合わせ先]080-3533-5146(島勝) |

島勝伸一氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶島勝伸一解説 岡元雄作監督作品 ドキュメント映画『ルーツ オブ ザ エンペラー』令和6年6月27日 四国古代史サミット東京(YouTube)

藤井榮氏の説/「ウズメ(宇受売)」と「アレ(阿礼)」と「ヤスマロ(安万侶)」と

◎(ウズメ)おじ様、天照さまがお隠れになった石屋戸(いはやと)はどこにあったのかしら? ●(アレ)ワシは昔、天皇(天武)の命※1により昔からの言い伝え・記録や人からの話を暗誦しただけで何処か分からんのじゃ。ウズメこそお前の先祖からの言い伝えを聞いておらんのか? ◎(ウズメ)舞い踊ったご先祖様は遠い遠い大昔、場所なんて伝え聞いてないもの。 ●(アレ)ウ~ン、“ふることぶみ(古事記)”は阿波倭(ヤマト)の物語なんでな、阿波の何処かなんだがなあ。‥‥そうじゃ、ヤスマロ(安万侶)に訊いてみようかのう。 ◎(ウズメ)安万侶って“ふることぶみ”を編纂したあの秀でたお方? ●(アレ)そうじゃ、ワシも物覚えには自信あるんじゃが文章(もんじょう)を書かせたら当世安万侶ほどの者はおらんでな。ウズメも“ふることぶみ”の「序(じょ)」を一度読んでみるとええ、まこと名文じゃでな。‥‥さっき使いをやったら安万侶が文(ふみ)を託けてきたぞ。読んでみたらどうじゃ。 ◎(ウズメ)じゃあおじ様私が読みますね。

『(ヤスマロ)“ふることぶみ”では天の石屋戸が何処なのかは定めていないのです。というより“物語”であるということをご理解頂ければと思います。高天原(たかまがはら)の何処かで起こった“物語”ということですね。後世阿波倭でも候補地をいろいろ考える人が出てくると思いますが、天の石屋戸についても“物語”の一つだということをご理解下さい』。

“ふることぶみ”成立時代の高貴な方々のやり取りをお聞きしましたが、あえて天の石屋戸の所在候補地に触れておきますと、候補地として考えられそうな地は幾つかありますが、中でもよく見聞きするのは①徳島県西部つるぎ町一宇字法正の「天磐戸(あめのいわと)神社」鎮座地と②神山町鬼籠野字元山の「立岩(たていわ)神社」鎮座地ですね。

さて、この二社のどちらが天の石屋戸の舞台にふさわしいのでしょうか。①の「天磐戸神社」のご祭神は天手力男(あめのたぢからを)神で正にあの石屋戸から天照大神の御手を取って外へ引き出された神ですね。一方、②の「立岩神社」のご祭神は志那都比古(しなつひこ)神で風の神様です。ご祭神だけをみると①「天磐戸神社」鎮座地の方に分がありそうです。 ◆ただ、天の石屋戸の舞台が高天原であるということを考え合わせると、高天原古伝承の色濃い佐那河内村・神山町辺りの一角②「立岩神社」鎮座地に分があるように思われます。 ◆それから、この「立岩神社」鎮座地の3kmほど東に「天岩戸別(あめのいわとわけ)神社」が鎮座し、そのご祭神が天手力男神で相殿(あいどの)として天照大神が祀られていること、その南2km余には佐那河内村を東西に走るなだらかな高峰、高天原伝承“天嶺(てんれい)”と呼ばれる「大川原高原(おおがわらこうげん)※2」が存在することに鑑みれば、私はむしろ大きな岩は見当たりませんが「天岩戸別神社」鎮座地辺りも有りかなと考えています。何より大川原高原奥(展望台近く)には苔生して古く長い年月を感じさせる「倭総鎮守 王ヶ原神宮」と彫り込まれた小岩があり、すぐ近くには「天岩戸別神社」と彫り込まれた石碑も存在しているのです。

このように、天の石屋戸をピンポイントで確定することは困難であり、また無理に確定させようとすることは却って歴史の真実を見失う恐れがあるのではないかと思います。古事記上巻邇邇芸(ににぎ)命天孫降臨条の『手力男神は佐那那縣(さなながた)に坐(いま)す。』でいいのではないでしょうか。

※1 「‥帝紀(ていき:天皇の系譜や皇室の記録)を選録し、旧辞(きゅうじ:神話・伝説や歌物語が書かれた記録)を討かく(訪ね調べ)して、偽りを削り實(まこと)を定めて、後葉(のちのよ)に流(つた)へむと欲(おも)ふ。」との勅語。

※2 「大川原」の元は「王ヶ原」だと思われます。

【PRリンク】

*YouTubeチャンネル「天石門別神社 古代神の鎮座地!」

* 小著『甦る皇都阿波(ヤマト)への旅』テーマ14(58~60頁) ・ 『古代史入門』103~105頁、165頁(Amazon電子書籍・印刷本)

▲佐那河内村 “大川原高原” 奥の石碑「倭総鎮守 王ヶ原神宮」。

【執筆/藤井榮(ふじいさかえ)】 [問い合わせ先]sakae-f-1949@ma.pikara.ne.jp |

藤井榮氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶古代史塾(公式HP)

▶▶古代史塾(YouTube)

テーマ④【完】。

次回のテーマは・・・

日本神話に登場するヤマタノオロチと阿波の関係

掲載日は2025年9月1日(月)。乞うご期待