2025/09/01 01:00

あわわ編集部

邪馬台国は阿波だった!?【古代史を通して徳島の魅力を再発見】テーマ⑤日本神話に登場するヤマタノオロチと阿波の関係

小学生の社会の授業で習う、あの「邪馬台国」が阿波徳島にあったかもしれない説が盛り上がっている。魏志倭人伝など各歴史書からも符号する事象が多くあり、邪馬台国阿波説に関する書籍やWEB記事、YouTubeなどで各執筆者が自分の説を論じている。ただ、阿波説は完全一致していなくて(そこがまた歴史ロマンにあふれている!)、それぞれ積み上げてきた研究で自身の説を発信しているのが現状。1800年も前の出来事を完全一致させることはほぼ不可能ということで・・・。それならば!それぞれの論者の説を一同に掲載することで、各説の微妙な違いや逆に一致している点などを比較できるようにしようと、まとめ記事を企画しました。この無謀かつ挑戦的な企画にもかかわらず、快諾していただいた執筆者はなんと8名も!毎回のテーマごとにエントリーして執筆してもらうスタイルでまとめていきます(エントリーしないテーマのときもあります)。それぞれが論じる内容を読み比べ、納得する説をお好みでチョイスしていってください。なお、当企画は阿波の古代史を通して徳島の魅力を再発見するというのがミッションなので、邪馬台国以外のテーマも登場予定です。

※注※

この連載コーナーは、各執筆者の考え・主張をまとめたもので、あわわWEB編集部として特定の説を支持する立場でないことをご理解ください。内容に関する問い合わせなどにつきましては、各執筆者に直接連絡してください。

また、本記事の内容は著作権法により保護されています。無断での転載、複製、改変、及び二次利用は固く禁じております。記事自体のシェアは大歓迎です。

邪馬台国は阿波だった!?テーマ⑤日本神話に登場するヤマタノオロチと阿波の関係

通説

日本神話に登場するヤマタノオロチ

八岐大蛇は『日本書紀』での表記。『古事記』では八俣遠呂智と表記している。「高志之八俣遠呂智、年毎に来たり(古事記)」がみえ、古代日本の地方である高志(こし)から来たとされる。本来は山神または水神であり、八岐大蛇を祀る民間信仰もある。

石見神楽演目:大蛇(おろち) 高天原を追放された須佐之男命(スサノオノミコト)は、出雲国の肥河(島根県斐伊川[1])の上流の鳥髪(現・奥出雲町鳥上)に降り立った。箸が流れてきた川を上ると、美しい娘を間に老夫婦が泣いていた。その夫婦は大山津見神の子の足名椎命と手名椎命であり、娘は櫛名田比売(くしなだひめ)といった。

夫婦の娘は8人いたが、年に一度、高志から八俣遠呂智という8つの頭と8本の尾を持った巨大な怪物がやって来て娘を食べてしまう。今年も八俣遠呂智の来る時期が近付いたため、最後に残った末娘の櫛名田比売も食べられてしまうと泣いていた。

須佐之男命は、櫛名田比売との結婚を条件に八俣遠呂智退治を請け負った。まず、須佐之男命は神通力で櫛名田比売の形を変えて、歯の多い櫛にして自分の髪に挿した。そして、足名椎命と手名椎命に、7回絞った強い酒(八塩折之酒)を醸し、8つの門を作り、それぞれに酒を満たした酒桶を置くように命じた。準備をして待っていると八俣遠呂智がやって来て、8つの頭をそれぞれの酒桶に突っ込んで酒を飲み出した。八俣遠呂智が酔って寝てしまうと、須佐之男命は十拳剣で切り刻んだ。このとき、尾を切ると剣の刃が欠け、尾の中から大刀が出てきた。そしてこの大刀を天照大御神に献上した。これが「草那藝之大刀」(天叢雲剣)である。

八俣遠呂智を退治した須佐之男命は、櫛になった櫛名田比売と暮らす場所を求めて出雲の根之堅洲国(現・島根県安来市)の須賀の地へ行き、そこで「夜久毛多都 伊豆毛夜幣賀岐 都麻碁微爾 夜幣賀岐都久流 曾能夜幣賀岐袁」(八雲立つ 出雲八重垣 妻籠に 八重垣作る その八重垣を)と詠んだと言われている

恋塚建生氏の説/「今なお残る、勝浦郡の遺産とヤマタノオロチの関係」

古事記神話では、高天原を追放されたスサノウは、乱暴狼藉が止まず、オオツメヒメを殺した後、出雲国の肥河の上流の鳥髪という場所へたどり着き、ここから物語が始まります。

今回も、前回の天安河と同じように『肥河』が徳島の何処の川であるか?を、漢字の共通性から見つけ出すと。肥(ひ)は旭に変わり、『旭川』(あさひがわ)に沿った地域がその神話の舞台であることがわかります。徳島県でもあまりメジャーな川でないので、県民でも知らない人がいますが、旭川とは『勝浦川』のことです。そもそも西から東に流れているのは、旭川であり北から合流しているのが勝浦川ですから、本流は勝浦川ではなく旭川と言ってもよいと思いますが、わかりにくいので、以後は勝浦川とします。

ヤマタノオロチの神話を漫画等で読んでいただければ理解できると思いますが、前半は【ひな祭りの起源】後半は【棚田の治水】のことを書いています。しかし、この限られた文字数の中では詳しく説明するのは困難なので、古事記原文と照らし合わせ、ご自身で検証してみてください。

1/鳥髪地→鳥初地→とりのはじめのち→「ひなのとち・ひなの里」=『生比奈』(地名)

2/大山津見・・横瀬の「鹿背山神社」祭神

3/背中は苔、檜、杉が生えている・・山犬嶽

4/櫛名田比売・・名田(地名)

5/少女を櫛に変身させた・・ひな人形

6/桟敷・・・棚田

7/中尾を切った・・中尾(地名)

8/草薙の剣・・高貴な剣→高鉾(地名)

9/八重垣・・「八重地・樫原などの棚田」

以上のことから 高志のヤマタノオロチの高志とは(崇)であり、現在の坂州を意味しています。 すなわち、高志の八岐大蛇とは、坂州方面からくる雲により、剣山系南斜面に豪雨が降ることを表現したものであるといえます。最後に、この古事記神話から考えさせることは、勝浦町の文化遺産『ひなまつり』上勝町の農業遺産『棚田』は、後世に残していかなければならない、徳島県民の義務であるとも言えます。 なお、吉野川も剣山系沿いにあるので、吉野川を否定しているわけではありません。

(注1)佐那河内村嵯峨にある『嵯峨天一神社』*日食を想像さす神社でもある。 写真

(注2)神山の『船戸信仰』。 写真

【執筆/恋塚建生(こいづかたけう)】 [問い合わせ先]ogenkisama0@gmail.com |

恋塚建生氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶魏志倭人伝を最新技術で読み解いた!(YouTube)

ANYA氏の説/ヤマタノオロチとは、いったい何なのか?

記紀に書かれるヤマタノオロチ(八岐大蛇)神話を要約しますと、高志の国からやって来た八つの首の八岐大蛇から、大山津見の孫である、櫛名田姫を守るために、スサノオは八岐大蛇に酒を飲ませ、寝ている八岐大蛇の首をはねて退治します。その際、八岐大蛇から出てきた三種の神器の天叢雲剣を天照大御神に献上し、須賀の地に宮殿を建て、スサノオと櫛名田姫は夫婦になります。そして八千鉾神(大国主)が生まれたとされています。

【高志】の地名は、定説では新潟の越(コシ)とされていますが、阿波の観音寺遺跡から出土した、我が国最古の論語木簡(重要文化財)には、【高志】(上板町高磯)の地名がすでに書かれており、これは確認できる限り日本最古の【高志】(タカシ)地名という事になります。他の神話の伝承地名もそうですが、図のように阿波に八岐大蛇の伝承地名がこれだけ多く存在するという事は、偶然では在り得ず、意図的に作るにしても7世紀の最古の論語木簡など、あまりにも大掛かりで無理が有ります。

これらの事からも八岐大蛇神話の舞台は、阿波で間違いないと思います。また、八岐大蛇は吉野川の事と考えられますが、八岐大蛇が吉野川だった場合、川に酒を飲ませ、酔わせて首をはねるなど、少し伝承には無理が生じます。古史古伝の一つであるホツマツタエにはこのような記述が残されています。八岐大蛇と呼ばれる8人の頭目(リーダー)からなる賊軍(反逆軍)が居ました。八岐大蛇は稲田姫をさらおうと企んでいましたが、それを知ったスサノオは彼らに酒を振舞い泥酔させ、彼らが寝込んだすきに首をはねて討伐します。その時に賊軍が持っていた剣が天叢雲剣でした。

そしてスサノオは稲田姫を嫁に貰い、大屋毘古神(大国主?)という子供が生まれます。このようにホツマツタエに書かれる八岐大蛇は、記紀神話のような八つの首の大蛇ではなく、8人の頭目からなる賊軍です。もし八岐大蛇がこの賊軍だった場合、酒を飲ませ首をはね、持っていた天叢雲剣を奪った事など、神話伝承とも妙に符合します。そんなリアリストの私が思う八岐大蛇神話とは、阿波の平野部の先住族と、スサノオ率いる部族との戦の事で、スサノオが策略で相手を油断させ、酒を振舞い討伐した話だと考えています。少し気になる事は、なぜ賊軍(反逆軍)が三種の神器の天叢雲剣を持っていたのか? これはいづれYouTubeで考察動画をupしてみます。

▲阿波に在る八岐大蛇神話の伝承地名。

【執筆/ANYA(アンヤ)】 [問い合わせ先]anyautb@gmail.com |

ANYA氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶ANYAチャンネル(YouTube)

コラク氏の説/ヤマタノオロチは阿波にいた︕︖その真の姿に迫る︕

古事記によると、ヤマタノオロチは高志(こし)から年に一度やって来るとされる、八つの頭を持ち、八つの谷、八つの峰程の大きさであった大蛇のことである。 物語を要約すると、スサノオが高天原から追放された後、出雲の肥河上流で出会った老夫婦からオロチ 退治の相談を受ける。

スサノオは老夫婦の末娘との結婚を条件にこれを引き受けた。事前に用意していた酒をオロチに飲ませ、酔ったところを斬り討伐に成功する。その際に尾から獲得したのが、天皇家に伝う三種の神器の一つの草薙剣(別名:天叢雲剣)である。

まず、オロチについてだが、『岩波古語辞典』によると。

を〔峰〕みねつづき。尾根。山の小高い所

ろ〖助〗連体助詞『の』と同じ意を表す

ち〔霊〕原始的な霊格の一。自然物のもつ激しいカ・威力を表わす語

であり、これを統合すると‘‘嶺の霊’'となり、即ち「山脈の主」を暗示する。このオロチ退治を成功させた剣の名が、十拳靱(とつかのつるぎ)であり、別名を天羽々斬(あめのはば きり)という。羽々(ハハ)は“大蛇’'の古語であることから“大蛇を斬った剣”の意味を成している。

さて本題に移るが、これら伝承に該当すると考えられるのが、徳島県名西郡神山町を中心とした周辺地域となる。同町神領(じんりょう)にご鎮座される上一宮大粟神社の傍らに「腰(こし)之宮:葛倉神社」があり、「葛」は「九頭」つまり「八俣」と読み解けることができ、また全国に各地に広がりを見せる九頭竜伝承とも繋がる。

また同町には、オロチを想起させる「鬼籠野(おろの)」の地名をはじめ、古事記に「爾到坐須賀、地而詔之「吾来此地、我御心須賀須賀斯而。」其地作宮坐、故其地者於今云須賀也。」「そして須賀の地に来ると、「私はここに来て、気分が清々しい」と仰せられて、そこに新居の宮を造ってお住みになった。このため、この地を今でも須賀と呼んでいる。」とあり、神山町阿野の須賀山一帯に須賀の地名も現存する。私説では神山町を下るように流れる鮎喰川を古事記の肥河に比定しているが、その理由は先述したオロチの字義考察に拠るものであり、鮎喰川の周囲には辰ヶ山や東西の竜王山が蓋え連なることなどから、その条件的に総じて一致をみせるからである。

したがってヤマタノオロチとは、神山町に時折姿を見せる、山脈の主に相当する「神」ということになろう。

【執筆/コラク】 [問い合わせ先]なし |

コラク氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶公式ブログ

ヤマモトタケルノミコト氏の説/阿波古代と天石戸伝説の伝承

阿波とヤマタノオロチ 『古事記』や『日本書紀』に登場するヤマタノオロチは、八つの頭と尾をもつ巨大な蛇の怪物で、スサノオノミコトに退治され、その尾から天叢雲剣(草薙剣)をえる神話で知られています。そして天叢雲剣は三種の神器のひとつです。※三種の神器とは 日本神話で天孫降臨の際にアマテラス(天照大神)がニニギ(瓊瓊杵尊)に授けた三種類の宝物(八咫鏡・天叢雲剣(草薙剣)・八尺瓊勾玉)の総称で、現在もこれと同一とされるものを日本の歴代天皇が古代よりレガリアとして伝世しています。

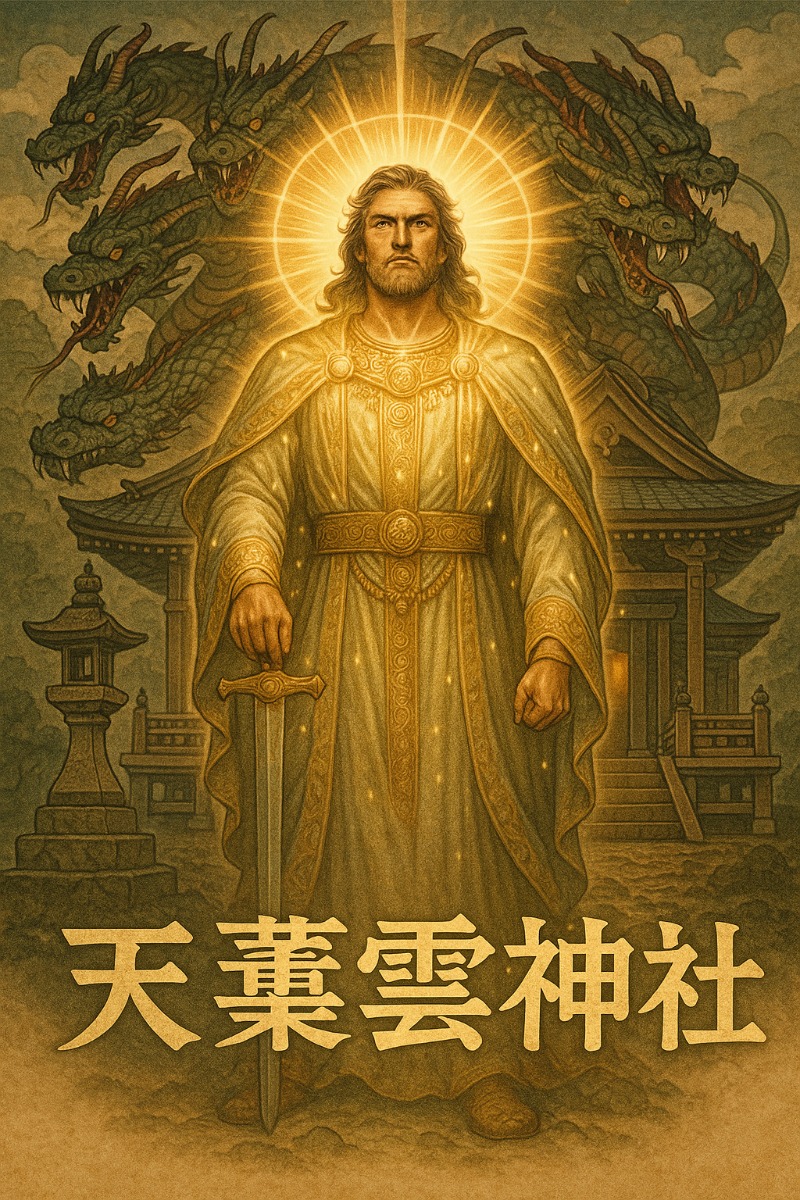

そして阿波には全国で唯一【延喜式内社の天叢雲神社】が徳島県吉野川市山川町村雲にあります。全くもってしてどういうことでしょうか?? 阿波古代・・・(笑)。日本の天皇家が引き継ぐ三種の神器の1つが阿波には神社名であるのです。そしてこの天叢雲神が伊勢神宮外宮を造り、渡会氏となったと伊勢神宮外宮に記録されています。何故これがもっとフォーカスされないのか?私は疑問でならないですね(笑) 住所が山川町村雲。吉野川沿いにあるので、古代における大蛇は「川の氾濫」や「水の脅威」の象徴とも言われてきました。阿波も吉野川を中心に洪水被害が多く、治水や水の神への祈りが生活と密接に関わっていました。オロチ退治は、こうした水の災害を鎮める信仰的儀式の象徴とも解釈されます。半面豊かな土地を与えてもらっていたとも言えますね。

阿波は古代海人族が、吉野川も含めて瀬戸内海や紀伊水道、太平洋を行き来し、世界各地を船で移動して活動していました。そこで世界の神話や伝承を伝えたとも考えられます。 少し面白い話ですが、シュメール神話では、7つ首の竜『ムシュマッへ』を倒して『武神の剣』を手に入れる神話があります。『ムシュマッへ』とはシュメール語で「巨大な蛇」という意味だそうです。実際にこの地域で見つかっている円筒印章や陶器には、7つ首の怪物が描かれています。そして、シュメールの三種の神器は、日像鏡(太陽を象徴する鏡)、月像の首飾り(月を象徴する装飾品)、武神の剣(戦いの神に関連する剣)と言われ、日本ともかなりの類似性がありますね。もはや偶然では片付けられないのでは。超古代阿波には天の星神信仰、地の蛇神信仰があったと先日聞かせて頂きました。これらもシュメールから繋がっているようです。

また注目するのは剣山(つるぎさん)です。剣山は古来より「天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)」、すなわちスサノオがオロチの尾から取り出したとされる剣と深い縁があるといわれます。一説には、スサノオが退治した大蛇の象徴が剣山に封じられているとも語られており、山頂近くには古代祭祀の痕跡や巨石が残されています。

このように、阿波とヤマタノオロチの関係は、古代の地域信仰・剣山の霊性・天叢雲剣伝承・蛇神信仰が複合的に交わる豊かな文化の一端です。阿波は単なる舞台の一つではなく、古代ヤマトの国(日本)を形成に深く関わった重要な地域であると思いませんか?

*おまけ:出雲国風土記にはヤマタノオロチの話はでてきません。古事記、日本書紀から引用されていますね。

▲天叢雲神。

【執筆/ヤマモトタケルノミコト】 [問い合わせ先]heartfull80@gmail.com |

ヤマモトタケルノミコト氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶邪馬台国は阿波だった!(YouTube)

▶▶アワテラス歴史研究所アワラボ(Facebook)

▶▶一般財団法人阿波ヤマト財団(公式HP)

三村隆範氏の説/日本神話に登場するヤマタノオロチと阿波の関係

一般の「古事記説」は、「出雲は島根県」という「点」の説明だけで「古事記」に書かれる物語の「線や面」の説明はできません。阿波では、「点」の多さや「線」になる「古事記」に書かれる「ヤマタノオロチ」の物語を説明することができますから「古事記」に書かれる出雲の物語は、阿波国で実際にあった話であると思われてなりません。

スサノオ命は、①海原の国を治めず、願っていた⑦妣国根堅州国(ははのくに ねのかたすくに)に行く物語です。海原の国から妣国根堅州国へ向かう途中、天照大御神に挨拶するため②高天原に立ち寄ります。天岩戸の物語の後、高天原から出雲国に追放され、「ヤマタノオロチ」を退治して妣国根堅州国に行く物語です。一般に語られている話は、これらの話が説明できませんが、「ヤマタノオロチ」は、出雲、島根の話というだけで、「古事記」には製鉄(タタラ)の話など書かれてないが、「ヤマタノオロチ」と出雲タタラ製鉄の話にすり替えて話します。出雲=島根と思い込んでいるだけに過ぎないのです。

では、徳島県に「ヤマタノオロチ」に関連する話が、どれだけあるかといえば、スサノオ命が助けた家族は、「大山津見神の子。名は足名椎、妻の名は手名椎、娘の名は櫛名田比売(クシナダヒメ)」と書かれています。大山といえば、板野郡上板町の③大山があり、吉野川には④名田橋が架かる。「古事記」には「ヤマタノオロチ」は、「高志の八俣遠呂智」と書かれ「高志」と書かれています。上板町には古く⑤「高志」地名があり、現在は、高志小学校、高志郵便局、高志農協などがそれを留めています。

ヤマタノオロチ」を退治して尻尾を切ると草那藝之大刀(クサナギノタチ)が出てくる。草那藝之大刀を「日本書紀」では、天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)ともいわれています。美馬市の手前、吉野川市に式内社の⑥天村雲神社が鎮座しています。美馬市は、最初にイザナギ大神が降りてきた淤能碁呂島(オノゴロシマ)のある⑦妣国根堅州国です。このように徳島県では、「古事記」に書かれる物語通り語っていくことができますが、一般では、「出雲は島根」というばかりで「古事記」の物語の説明はできません。

次回は、「イナバノシロウサギ」の話ですが、この話でも大国主命は、妣国根堅州国に逃げてくるのですから美馬市の話になってくるので、徳島県が「古事記」の舞台ですよ。

▲八岐大蛇は吉野川の物語。

【執筆/三村隆範(みむらたかのり)】

[問い合わせ先]連絡先090-8282-0328(三村) |

三村隆範氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶東阿波ケーブルテレビ出演 ~阿波に広がる古事記の世界~ 阿波古代史プロジェクト6回シリーズ 第1回 高天原から伊耶那美眠る高越山(YouTube)

▶▶阿波古事記研究会(Instagram)

▶▶阿波古事記研究会 グループ(Facebook)

島勝伸一氏の説/ヤマタノオロチの物語と阿波徳島

こんにちは! こちらも、古事記の須佐之男命が高天原(阿波国名方郡神山町)の天照大神のもとで、棚田の畔を壊したり、屋根の上から皮をむいた馬を投げ入れ機織り姫を殺してしまうなど狼藉をしたため、天照大神が怒って岩戸隠れをした。神々が集まり、狼藉を働いた須佐之男命のひげを切り、手足の生爪をはがして神山から追放した。今回はその続きです。

追放された須佐之男命は、阿波の国神大宜都比賣(オオゲツヒメ)に助けを請いに行き食事を求めた。大宜都比賣は須佐之男を迎え、鼻、口、尻から食材を出し食事を出したが、それを覗き見た須佐之男命は、汚らわしいものを食わせたと、怒り大宜都比賣を殺した。死んだ大宜都比賣の頭から蚕、双眸から稲種、耳から粟、鼻から小豆、女陰から麦、尻から大豆が零れ落ち、それを神産巣日の御祖命(カミムスビノミオヤノミコト)が五穀の種とした。

また、ここも居れなくなった須佐之男は吉野川下流域(出雲)へ出た。すると上流から箸が流れてきた。上に人がいると思い、少し歩くと老夫と老女が乙女(櫛名田姫)を中にして泣いていた(阿波国板野郡上板町高志小学校あたり)。訳を聞くと老夫婦は大山津見神(オオヤマツミ:すぐ北に大山寺、大山津見神社あり)の子で高志の八俣大蛇(タカシノヤマタノオロチ:身は一つで八頭八尾:暴れ川吉野川の氾濫を擬人化したもの)が毎年来て、八人いた娘が7人まで喰われて、今年も八俣大蛇が来る時期になったので泣いている、という。

そこで、須佐之男命は「我は天照大神の弟で、高天原(神山)から降りてきたところだ。この娘を我妻にしたい、そして八俣大蛇を退治しようと申し入れた。先ず、強い酒を造り、垣根をめぐらし、八つの門夫々の桟敷に酒船置き、その酒を盛って備えて待て。待っていると八俣大蛇来て、八頭それぞれ酒を食み酔って寝たところを、須佐之男命が十拳剣で首を切り落とし退治した。そして尾を切り裂いた時太刀が出てきたので、それを天照大神に差し上げた。これが草薙剣である。

そこで須佐之男命、宮を作るに吉野川流域を探したところ、すがすがしきところあり、ここに宮を作った。(今、須賀(麻植郡牛島先須賀:大人島ウシジマという。) 八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 八重垣作る その八重垣を 須佐之男命はこの宮で、八島士奴美神(ヤシマジヌミ)を産む。この神から五代後に、大国主神(大穴牟遅神など5つの名を持つ)が生まれるのである。その大国主が登場する稲羽の素兎の話は、また次回。

【執筆/島勝伸一(しまかつしんいち)】 [問い合わせ先]080-3533-5146(島勝) |

島勝伸一氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶島勝伸一解説 岡元雄作監督作品 ドキュメント映画『ルーツ オブ ザ エンペラー』令和6年6月27日 四国古代史サミット東京(YouTube)

藤井榮氏の説/スサノオ「ヤマタノオロチ」を退治する

古事記ではイザナギが竺紫(つくし)の日向(ひむか)の橘(たちばな)の小門(をど)の阿波岐原(あはきがはら)で禊(みそ)ぎ祓(はら)いをした時にアマテラス・ツクヨミ・スサノオの三貴子が生まれており、この誕生地「橘」・「小門」・「阿波岐原」が徳島県阿南市橘のことであることは本稿第3回でお話したとおりです。「海原を支配せよ。」とのイザナギの命にもかかわらず、スサノオは亡くなった母の国へ行きたいと災いが起こるほどに泣きわめいたのでイザナギにこの国から追い払われてしまいました。

◆スサノオは、事の次第を姉のアマテラスに申し上げてから亡き母の国へ行こうと天へ上って行きましたが、自分の治める高天原を奪いにやって来たと勘違いをしたアマテラスと向き合い問答となってお互いに誓約(うけい)をして子を生むこととなり、アマテラスはスサノオの物種から三柱の女神を生み、スサノオはアマテラスの物種から五柱の男神を生みました。自分の物種から“かよわい女神”が生まれたと勝ち誇ったスサノオは高天原で狼藉の限りを尽くしたため八百万の神々に高天原から追放されて出雲国へ下って行きました。

◆出逢った老父婦から娘8人の最後の娘(クシナダヒメ:櫛名田比売)もまた大蛇(ヤマタノオロチ)に食われると聞かされ泣きくれているのを見たスサノオは、クシナダヒメを貰い受けるとの約束を取り付け、目はホオズキのように真っ赤で胴体一つに八つの頭と八つの尾があって体一面に苔や檜・杉などが生え、その長さは八つの谷、八つの峰にわたるほどで、腹は一面にいつも真っ赤な血がにじんでしたたり落ちているヤマタノオロチが老夫婦の用意した強い酒で酔い潰れて寝ているところを長剣でずたずたに切り裂いて殺してしまわれました。

◆こうして約束どおりクシナダヒメを娶って新婚のための宮を作るため「須賀」という所に着かれて「ああ、我が心すがすがし。」と仰せられました。こうしてスサノオとクシナダヒメとの間に「八島士奴美神(やしまじぬみのかみ)」(またの名を「狭漏彦(さるひこ)」)が生まれます。

◆このスサノオのヤマタノオロチ退治の舞台はどこなのでしょうか。古事記で出雲国での出来事に関わる地名が徳島市南西の神山町に見事に揃っています。同町内の「鬼籠野(オロノ)」は江戸享保年間から既に存在する村で「オロチ」の「チ(地)」が「ノ(野)」に変化したもので、その実態はスサノオがこの鬼籠野辺りの鍛冶集団を征服して支配下に置いたということではないかと考えられるのです。

◆「我が心すがすがし。」と叫んだ地は同町阿野に「須賀山」(広野富士)として雄姿かつ優美な山容を誇っており、麓に「須賀」の地名が残っています。

◆また、スサノオとクシナダヒメとの出逢いの地「名田河(なだごう)」は同じく阿野に今も「櫛名田比売(クシナダヒメ)」を想起させる地として痕跡を留めています。クシナダヒメとの子「八島士奴美神(狭漏彦)」は阿野の「少童(わだつみ)神社」で祀られています。同社境内観音堂には小さな綿布団を二つ折りにした“方子(ほうこ)人形※”が幾つもぶら下げられており、「名田河」の北には「方子」の地名も存在します。

◆さらに、この辺りの地を「雨返(あまがえし)」と言って「雨返神社」(現「八幡神社」に合祀)も鎮座していますが、「雨返」は「天返し」の意で高天原と出雲との境を示す地名であると考えられます。記紀では高天原を「天」とも「天の原」とも表していますが、ここよりすぐ下流の徳島市入田町には「天ノ原」の地名もあるのです。

◆いかがでしょうか。 これほど古事記で出雲とされる地でのスサノオの物語の舞台が完璧に復元出来る所は神山以外にはないのではないでしょうか。

*「方子」とは阿波の方言で猿のことです。

*YouTubeチャンネル古代史塾 「須佐之男命 物語の舞台」

* 小著『甦る皇都阿波(ヤマト)への旅』テーマ16(64~67頁) (Amazon電子書籍・印刷本)

▲「須賀山」(広野富士)。

【執筆/藤井榮(ふじいさかえ)】 [問い合わせ先]sakae-f-1949@ma.pikara.ne.jp |

藤井榮氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶古代史塾(公式HP)

▶▶古代史塾(YouTube)

オキタリュウイチ氏の説/日本神話に登場するヤマタノオロチと阿波の関係

今回は日本神話に登場するヤマタノオロチと、徳島(旧名・阿波国)との関係について解き明かしていこうと思う。まず、ヤマタノオロチといえば、巨大な8つの頭を持つ大蛇というイメージだよね。しかし、この連載シリーズでも常々、天照大神やスサノオといった神々には古墳があり、彼らが実在した人物であるという説を唱えてきた。この考えに基づけば、ヤマタノオロチもまた、実在した何らかの存在であるはずだけど、“巨大な生物”が存在したという考えは現実的ではない。化石も見つかってないし。

では、ヤマタノオロチとは何だったんだろう?徳島県には吉野川という川があり、この川は氾濫するとすべてを飲み込んでしまうほどの力を持っていた。ヤマタノオロチの8つの頭と尾は、この吉野川が氾濫した際に、たくさんの支流が流れ出す様子を表していると考えるのが自然ではないのか。前回でも述べた通り、徳島市内には、至る所に「高地蔵」(地表数メートルの高さに地蔵が立っている。高いものだと6メートルくらい!)があり、吉野川氾濫の壮絶さを物語る。

神話に登場するヤマタノオロチの体が、かずらや檜、杉で覆われ、腹が常に血でただれているという描写は、多くの支流を持つ吉野川が、木々や家々を飲み込み、大口を開けて飲み込んでいく様子を示していると解釈できるよね。ヤマタノオロチを退治したとされるスサノオノミコトは、この吉野川の治水工事を指揮した人物なんじゃないか。そして、この工事によって、洪水で命を落とす可能性があった村の娘たちを救ったのではないか。最後に生贄として差し出されそうになった櫛名田比売(クシナダヒメ)も、徳島市の名田橋付近の名田(ナダ)に住んでいた「髪の美しい娘」の事なんだ。

さらに、「オロチ」は「大蛇」という意味ではないんだ。オロチという言葉を大和ことばで調べると、「愚地・落地・悪路地」などと書き、「土砂災害に遭いやすい土地」という意味になるそうな。このことからも、ヤマタノオロチは大蛇の事ではなく、吉野川の氾濫という自然災害そのものを象徴していた。ヤマタノオロチの尻尾から出てきたとされる「天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)」も、徳島県の山川町には、日本で唯一の延喜式内社「天村雲神社(あめのむらくもじんじゃ)」があり、その場所は吉野川の支流の近くだ。神話の記述と現実の地名が一致しているのは面白い。

このように、ヤマタノオロチの物語は、徳島県の吉野川での治水工事と、それにまつわる人々の営みを象徴的に語り継いだものだという事がわかると思う。最後に、徳島県と香川県の県境にある、現・早明浦ダムを見て欲しい。これを見れば、賢明なあわわ読者なら、イメージ出来る筈だ(笑)。

▲四国のほぼ中央に位置する早明浦ダム。

【執筆/オキタリュウイチ】 [問い合わせ先]office@deepbranding.jp |

オキタリュウイチ氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶公式ホームページ

テーマ⑤【完】。

次回のテーマは・・・

日本神話に登場するヤマタノオロチと阿波の関係

掲載日は2025年9月15日(月・祝)。乞うご期待