2025/09/15 01:00

あわわ編集部

邪馬台国は阿波だった!?【古代史を通して徳島の魅力を再発見】テーマ⑥日本神話に登場するイナバノシロウサギと阿波の関係

小学生の社会の授業で習う、あの「邪馬台国」が阿波徳島にあったかもしれない説が盛り上がっている。魏志倭人伝など各歴史書からも符号する事象が多くあり、邪馬台国阿波説に関する書籍やWEB記事、YouTubeなどで各執筆者が自分の説を論じている。ただ、阿波説は完全一致していなくて(そこがまた歴史ロマンにあふれている!)、それぞれ積み上げてきた研究で自身の説を発信しているのが現状。1800年も前の出来事を完全一致させることはほぼ不可能ということで・・・。それならば!それぞれの論者の説を一同に掲載することで、各説の微妙な違いや逆に一致している点などを比較できるようにしようと、まとめ記事を企画しました。この無謀かつ挑戦的な企画にもかかわらず、快諾していただいた執筆者はなんと8名も!毎回のテーマごとにエントリーして執筆してもらうスタイルでまとめていきます(エントリーしないテーマのときもあります)。それぞれが論じる内容を読み比べ、納得する説をお好みでチョイスしていってください。なお、当企画は阿波の古代史を通して徳島の魅力を再発見するというのがミッションなので、邪馬台国以外のテーマも登場予定です。

※注※

この連載コーナーは、各執筆者の考え・主張をまとめたもので、あわわWEB編集部として特定の説を支持する立場でないことをご理解ください。内容に関する問い合わせなどにつきましては、各執筆者に直接連絡してください。

また、本記事の内容は著作権法により保護されています。無断での転載、複製、改変、及び二次利用は固く禁じております。記事自体のシェアは大歓迎です。

邪馬台国は阿波だった!?テーマ⑥日本神話に登場するイナバノシロウサギと阿波の関係

通説

日本神話に登場するイナバノシロウサギ

因幡の白兎(いなばのしろうさぎ)とは、日本神話(古事記)に出てくるウサギ、または、このウサギの出てくる物語の名。『古事記』では「稻羽之素菟」(稲羽の素兎)と表記。

大国主と兎この説話は、「大国主の国づくり」の前に、なぜ他の兄弟神をさしおいて大国主が国をもったかを説明する一連の話の一部である。『先代旧事本紀』にあって『日本書紀』にはない。後者で「大国主の国づくり」の話は、本文でない一書にある「ヤマタノオロチ退治」の直後に続く。また、『因幡国風土記』は現存せず、『出雲国風土記』に記載はない。

『古事記』上巻(神代)にある大穴牟遲神(大国主神)の求婚譚の前半に「稻羽之素菟」が登場し、大穴牟遲神に「あなたの求婚は成功するでしょう」と宣託言霊のような予祝を授ける。

今日では、「稻羽之素菟(いなばのしろうさぎ)が淤岐島(おきのしま)から稻羽(いなば)に渡ろうとして、和邇(ワニ)を並べてその背を渡ったが、和邇に毛皮を剥ぎ取られて泣いていたところを大穴牟遲神(大国主神)に助けられる」という部分だけが広く知られている。

「因幡の白兎」とあるが、「稲羽」が因幡(現在の鳥取県東部)だという記載はないが、大国主の話の前後に素戔嗚命の話があり、素戔嗚は出雲に住んだので、物語の展開上、その近隣の因幡を指すとされている

●ANYA氏の説

●コラク氏の説

●ヤマモトタケルノミコト氏の説

●三村隆範氏の説

●島勝伸一氏の説

●藤井榮氏の説

●オキタリュウイチ氏の説 (今回は休載)

●恋塚健生氏の説

ANYA氏の説/「因幡の白兎」。日本にワニが居たのは45万年前

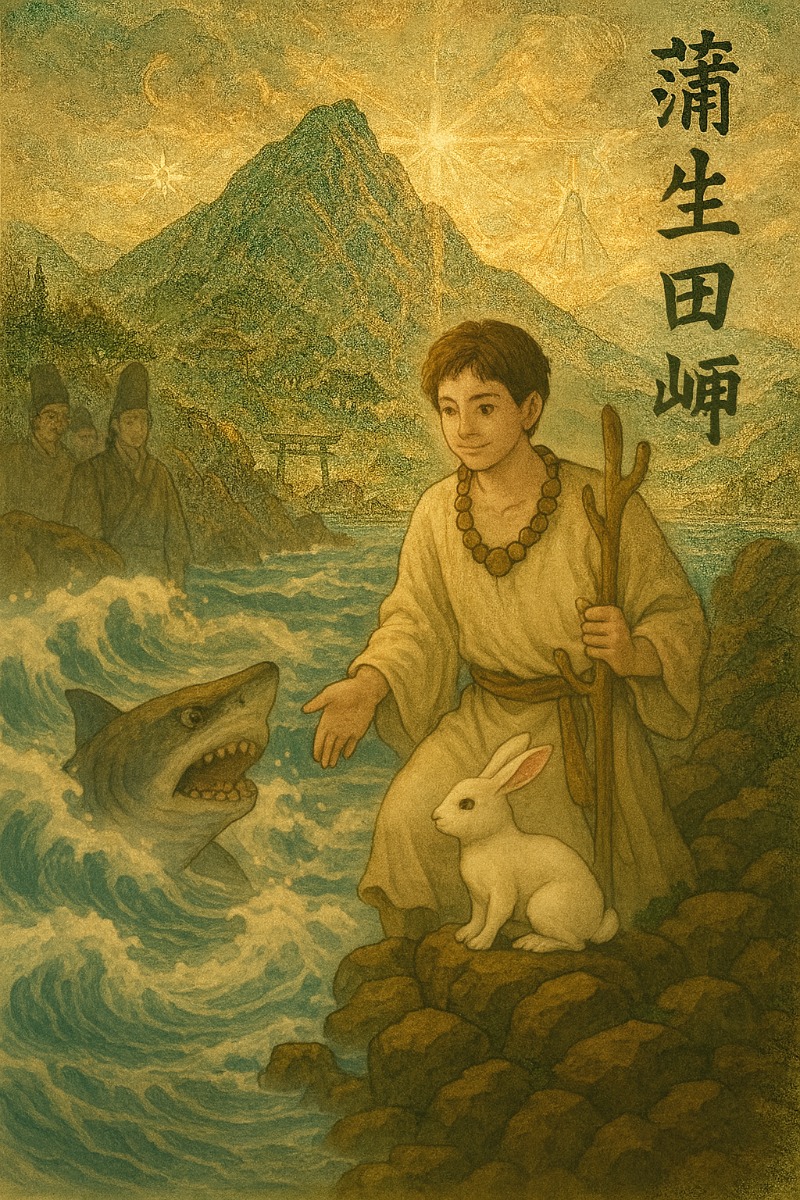

大国主には意地悪の兄達がいました。兄弟達は稲羽の美しい八上姫を妻にしようと、ある日、大国主に全ての荷物を背負わせて求婚の旅に出かけます。兄弟が気多(けた)岬にさしかかったとき、皮を剥がされた兎に出会いました。意地悪な兄達は「海水で身体を洗い、風にあたって山の高い所に伏せるとよい」と兎に嘘を教えます。兎がその通りにしたところ、兎は皮膚が割れ、あまりの苦しさに耐えかねて泣き伏してしまいました。荷物を背負わされ遅れてやって来た大国主が兎から事情を聞きます。

「【隠岐】の島に住む私は、本土の気多岬に渡ろうと思っても、そのための手段がありません。そこで、【ワニ】をだまして海を渡ろうと考えたんです」と告白しました。大国主は、「淡水に身を浸して、【蒲の穂】をまき、その上に寝転がるように」と命じます。兎がその通りにすると、元の身体に戻ることができました。 兎は大いに感謝して「八上姫を妻とするのは貴方しかいません」と大国主に予言し、その通りになりました。

これが有名な古事記に書かれる【因幡の白兎】の神話です。ギリシャ神話の【トロイの木馬】が事実だったように、神話とは古代に起こった実話が、時を超え永く語られるうちに誇張され伝わるものが多いものです。この「因幡の白兎」の神話は何を表しているのでしょうか?

まず、ワニですが日本にワニが生息していたのは今から45万年も昔で、我々人類さえまだ現れていない時代です。15代応神天皇の時代、朝鮮半島の百済から渡来し、日本に論語をもたらした伝説の渡来人が居ます。日本書紀では【王仁】、古事記では【和邇】吉師と表記され、読み方は【ワニ】です。

また古来から、対馬では大型の舟を【ワニ】と呼んでおり、これらの事から、記紀神話におけるワニとは、海を渡って日本にやってきた渡来人、または大きな舟で日本にやってきた渡来人の様子から、大きな船の事をワニという言葉で表現したと考えられます。

また、兎が住んでいた【隠岐】ですが、私の解釈の隠岐は【国生み神話】に登場する【*①隠岐の三つ子島】から、阿波橘湾の【伊島】が隠岐と考えています。つまり、「因幡の白兎」神話は、伊島や阿波橘湾に住んでいた人達と、渡来人とのエピソードが元だと考えています。「【蒲の穂】をまき、その上に寝転がるように」と大国主は兎に告げますが、伊島の橘湾には蒲生田岬が有り、その名の通り【蒲の穂】が今でも茂っています。

*①/YouTube ANYAチャンネル148話参照

【執筆/ANYA(アンヤ)】 [問い合わせ先]anyautb@gmail.com |

ANYA氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶ANYAチャンネル(YouTube)

コラク氏の説/白兎は白人!?ソラを代表する天津神の神使

「稻羽之素菟」は古事記にのみ伝わる説話だ。大国主神がまだ国づくりを始める前の大穴牟遲神(オオナムヂ)と呼ばれていた時に稻羽に住んでいた美女の八上比賣を巡って争われた求婚譚である。

この物語では兎(ウサギ)と和邇(サメ)が登場するが、和邇が兎に騙されたことを知りその仕返しに兎の皮を剥いでしまう。そこを通り掛った八十神(オオナムヂの兄弟神)達は、兎に仕打ちを重ねたが、後から来たオオナムヂは蒲を薬にして治療し助けた。

その結果、オオナムヂは見事に八上比賣と結ばれ、兎は神となったという。この話の鍵となる兎だが、徳島県美馬市穴吹町に瓊瓊杵尊(ニニギ)を主祭神とする白人神社が鎮座する。この白人神社は旧美馬郡域及び南接する那賀郡山間部に確認され、何れもニニギを祀っており、白兎(ハクト)を神使とする。

つまりこの説話の真意は、ニニギを代表とする高天原の天津神側と、葦原中国を代表する海人族の国津神側との抗争を、兎と和邇に見立てて比喩しているのであり、和邇に傷付けられていた兎を最終的に助けたのが国津神の代表者たるオオナムヂ自身だったというのがオチである。つまりこれは、後段に展開される「国譲り」の暗喩となっており、意義が重複してしまうことから日本書紀ではこの部分が割愛されたものと考えられる。

さて、徳島県板野郡の大山の麓、上板町神宅には、稲葉氏が奉斎する葦稲葉神社があり、大山津見神の妻である鹿江比売命をご祭神とする。またこの近隣には大己貴神社や野神神社も確認される。播磨国風土記には「(伊和)大神の妻、許乃波奈佐久夜比売命」との記載があり、伊和大神(オオナムヂのこと)は大山津見神と鹿江比売命との子であるサクヤヒメを妻とした記録がある。「記紀」ではサクヤヒメはニニギの妻とあるが、後段の国譲りをする前にオオナムヂと結婚していた可能性が指摘でき、この神も上板町の椎宮神社にて祀られている。

また、阿波国続風土記によると「此板ノト云根元ハ神宅村 板野神社ヨリ起レル名ナリ 此神飯田姫ノ命ト云本名ハ吾田鹿葦津姫ト云」とあり、「板野」の名は姫の別名の吾田(アタ)鹿葦津姫より起こり葦田野(イタノ)と名付けられた由来を記す。

上記から、オオナムヂは徳島県の「稻羽」に赴き、八上比賣らをお迎えしたのではないかとの推論が成り立つのだ。従って同説話は、痕跡が集中する葦稲葉神社周辺の女神達との結婚話をモチーフにしたものと考えられる。

【執筆/コラク】 [問い合わせ先]なし |

コラク氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶公式ブログ

ヤマモトタケルノミコト氏の説/阿波とイナバノシロウサギ

昔、ある白うさぎが、「オキノシマからイナバクニ(※1)」へ渡ろうと考え、海を泳ぐのは難しいため、近くに棲むワニザメ(※2)たちをだまして渡ることを思いつき、うさぎはワニザメたちに「どちらの数が多いか競争しよう。島からここまで一列に並んでくれれば、私が数を数える」と言ってワニザメたちは面白がって列を作ります。うさぎはその背を一匹ずつ飛び移り、とうとう岸にたどり着こうとして、最後の一匹を飛び越えるとき、「お前たちをだましたのだ」と口にしてしまい、怒ったワニザメはうさぎを捕まえ、全身の毛皮を剥いでしまいます。痛みに苦しむうさぎは浜辺で泣いていました。これは何の比喩か物語でしょうか?少し検証してみましょう。

(1) 場所について。これは徳島県阿南市の伊島から蒲生田岬の間ではと。伊島:古事記 の国生みの(隠岐之三子島おきのみつごしま)。蒲の花粉で蒲生田岬と地名が合います。※通説の隠岐之三子島は島根県ですが4つの島ですね。伊島は3つ。

(2) ワニザメとは和邇氏の例えでは。5代孝昭天皇の皇子・天足彦国押人命が祖である和邇氏。多く の天皇に后を輩出した海の一族。そう、そして第5代孝昭天皇の名は古事記では御眞津日子訶恵志泥命(みまつひこかえしねのみこと)。延喜式内社の御間津比古神社が徳島佐那河内にありますね(※諸説あり)。

(3) また八十神(やそがみ※5)という兄弟神たちが通りかかります。彼らは八上比売(やがみ ひめ※4)という美しい姫に求婚する途中で意地悪に「海水で身体を洗い風に当たれば治る」と嘘を教えます。うさぎはその通りにすると傷がひどくなって苦しみました。後から末弟の大国主命(おおくにぬしのみこと)が泣いているうさぎに「真水で身体を洗い、河口の蒲(がま)の花粉を敷いてその上に寝なさい」と教え、言われたとおりにすると、傷が癒え、元の白い毛並みに戻り、喜んだうさぎは大国主命に感謝し、「きっとあなたが八上比売の夫となるでしょう」と予言し、その通り八上比売は多くの兄神を退けて大国主命を選びます。そもそも兄弟達は何故複数で求婚に行ったのか不思議ですが。

(4) 八上比売(やがみひめ) 徳島の古代史の諸先輩が藍住町矢上(やがみ)に八上比売がいた と教えて頂きましたが、私は八倉比売・(アマテラスの葬儀)が気延山で行われた時の葬儀委員長が大国主なので、そこから繋がりがありそうではと探しましたが今回は時間切れです無念。次回までには(笑)。

(5)八十神(やそがみ)とは、昔はキリスト教を耶蘇教(やそきょう)と言ったようです。私の住んでいる徳島市矢三町も加茂村史に矢三の由来のひとつに耶蘇教からとも書かれています。中国語ではイエスを耶蘇、キリストを基督と言ったようで、日本語読みで「やそ」となったようです。

白うさぎはただの小さな生き物ではなく、神々の縁結びは、正直さや優しさが最終的には幸福を導き、善意と真心が未来を変える力を持つと考えられた日本の古き良きお話ですね。とにかく正直に楽しく生きていきたいですね。信じるかどうかは自分次第です(笑)。

▲蒲生田岬、イナバノシロウサギ。

【執筆/ヤマモトタケルノミコト】 [問い合わせ先]heartfull80@gmail.com |

ヤマモトタケルノミコト氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶邪馬台国は阿波だった!(YouTube)

▶▶アワテラス歴史研究所アワラボ(Facebook)

▶▶一般財団法人阿波ヤマト財団(公式HP)

三村隆範氏の説/日本神話に登場するイナバノシロウサギと阿波の関係

「古事記」に書かれる「稲羽の白兎」の物語は、大国主神が兎に出会って背中のキズを治したという話が主な話ではなく、大国主神がいかにして出雲国の大王になったかということを伝える話ですから「古事記」の書かれる「稲羽の白兎」の物語は、阿波国でなければ説明できなくなります。一般の「稲羽の白兎」の話は、鳥取県だけの話で終わりですが、先に書いたように出雲国の大王になる話ですから島根県にもまたがって続く説明しなければなりません。一般では一部を切り取って鳥取県だけの「稲羽の白兎」の物語で終わっています。

徳島県では、阿南市に現在の天皇陛下が行啓された式内社の八桙神社が鎮座しています。大国主命は、「根の堅州国」から黄泉平坂を逃げてきて出雲国の大王になったので八桙神社が鎮座していると思います。

「稲羽白兎」の物語は、気多岬の沖に浮かぶ島から兎が渡って来た話から始まります。沖の島とは、阿南市沖の①伊島から②蒲生田岬に渡ってきた話から始まるのです。蒲生田岬周辺の神社には、波の上を跳ぶ兎が彫られています。また、伊島と蒲生田岬の間に連なる「橋杭の瀬」には、磯を跳んで行くかのように「兎波」が立ちます。その他にもたくさんあるのですが、字数が、限られているので詳しく書けません。

八上比売(ヤガミヒメ)と結婚するはずだった大国主命の兄さんたちは、八上比売が大国主命と結婚してしまったので、大国主命をいじめ追廻し、「伯伎国の手間の山本に」追い詰めたと「古事記」は書いています。「伯伎国手間の山」とは、イザナミいる国の手前の山もとですから美馬市の手前、つまり③高越山の麓です。

岩を焼いた真っ赤な石を山の上から落としたり、木の股に挟んだり、大国主命は、いろいろないじめを受けます。最後に「木の国の大屋毘古神」に助けられ、須佐之男命の居る「根の堅州国」に逃げ込むのです。大屋毘古神は、「先代旧事本紀」を調べていくと大屋毘古神は、天村雲命になります。天村雲命は、式内社の④天村雲神社が吉野川市山川町に鎮座しています。

大屋毘古神に助けられた大国主命は⑤根の堅州国、つまり美馬市に逃げていくのです。 するとスサノオノ命の娘の須勢理毘売(スセリビメ)に出会い一目ぼれして結婚し、 スサノオノ大神の寝ている間に駆け落ちして、美馬市から⑥黄泉平坂(那賀奥)を逃げて阿南市の八桙神社で出雲の大王になるのです。

▲稲羽の白うさぎの舞台地図。

▲神社に彫られる波兎と蒲生田岬の波兎。

【執筆/三村隆範(みむらたかのり)】

[問い合わせ先]連絡先090-8282-0328(三村) |

三村隆範氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶東阿波ケーブルテレビ出演 ~阿波に広がる古事記の世界~ 阿波古代史プロジェクト6回シリーズ 第1回 高天原から伊耶那美眠る高越山(YouTube)

▶▶阿波古事記研究会(Instagram)

▶▶阿波古事記研究会 グループ(Facebook)

島勝伸一氏の説/稲羽の白兎の舞台は阿波徳島

こんにちは! 今回は、須佐之男命から六代目大国主(他に大穴牟遅命)が高天原(阿波国名方郡神山町)の天照大神のもとで、棚田の畔を壊したり、屋根の上から皮をむいた馬を投げ入れ機織り姫を殺してしまうなど狼藉をしたため、天照大神が怒って岩戸隠れをした。神々が集まり、狼藉を働いた須佐之男命のひげを切り、手足の生爪をはがして神山から追放した。

今回はその続きです。追放された須佐之男命は、阿波の国神大宜都比賣(オオゲツヒメ)に助けを請いに行き食事を求めた。大宜都比賣は須佐之男を迎え、鼻、口、尻から食材を出し食事を出したが、それを覗き見た須佐之男命は、汚らわしいものを食わせたと、怒り大宜都比賣を殺した。死んだ大宜都比賣の頭から蚕、双眸から稲種、耳から粟、鼻から小豆、女陰から麦、尻から大豆が零れ落ち、それを神産巣日の御祖命(カミムスビノミオヤノミコト)が五穀の種とした。

また、ここも居れなくなった須佐之男は吉野川下流域(出雲)へ出た。すると上流から箸が流れてきた。上に人がいると思い、少し歩くと老夫と老女が乙女(櫛名田姫)を中にして泣いていた(阿波国板野郡上板町高志小学校あたり)。訳を聞くと老夫婦は大山津見神(オオヤマツミ:すぐ北に大山寺、大山津見神社あり)の子で高志の八俣大蛇(タカシノヤマタノオロチ:身は一つで八頭八尾:暴れ川吉野川の氾濫を擬人化したもの)が毎年来て、八人いた娘が7人まで喰われて、今年も八俣大蛇が来る時期になったので泣いている、という。

そこで、須佐之男命は「我は天照大神の弟で、高天原(神山)から降りてきたところだ。この娘を我妻にしたい、そして八俣大蛇を退治しようと申し入れた。先ず、強い酒を造り、垣根をめぐらし、八つの門夫々の桟敷に酒船置き、その酒を盛って備えて待て。待っていると八俣大蛇来て、八頭それぞれ酒を食み酔って寝たところを、須佐之男命が十拳剣で首を切り落とし退治した。

そして尾を切り裂いた時太刀が出てきたので、それを天照大神に差し上げた。これが草薙剣である。 そこで須佐之男命、宮を作るに吉野川流域を探したところ、すがすがしきところあり、ここに宮を作った。(今の須賀は【麻植郡鴨島(加茂)町牛島(大人=ウシ=指導者=主人の意)の島)。

八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 八重垣作る その八重垣を

須佐之男命はこの宮で、八島士奴美神(ヤシマジヌミ)を産む。この神から五代後に、大国主神(大穴牟遅神など5つの名を持つ)が生まれるのである。その大国主が登場する稲羽の素兎の話は、また次回。

【執筆/島勝伸一(しまかつしんいち)】 [問い合わせ先]080-3533-5146(島勝) |

島勝伸一氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶島勝伸一解説 岡元雄作監督作品 ドキュメント映画『ルーツ オブ ザ エンペラー』令和6年6月27日 四国古代史サミット東京(YouTube)

藤井榮氏の説/「八上比売(ヤガミヒメ)」はいずこ

◎(ウズメ:宇受売)おじ様、イナバノシロウサギってどこにいたの、っていうか本当にいたのかしら? ●(アレ:阿礼)なんじゃ、やぶから棒に? ◎(ウズメ)“ふることぶみ(古事記)”読んでたらイナバノシロウサギ(稲羽の素兎)って出てくるんだけど‥‥。ウサギなのに話すの。 ●(アレ)そりゃあ、“ふることぶみ(古事記)”は物語じゃからのう。オオクニヌシのスサノオ坐(ま)す根の堅州国(かたすくに)でのネズミも、オオクニヌシのスクナビコナとの出逢いの際のヒキガエルも山田の案山子(カカシ)もしゃべっとるじゃろうが。“擬人法”ってことかの。 ◎(ウズメ)そうなんでしょうけど‥‥、ウサギはワニ(和邇)とも話すのよ。ここ倭(ヤマト)にワニなんてねえ、いないもの ●(アレ)そりゃあ何じゃ、この前の「天の石屋戸(いはやと)」の時にヤスマロ(安万侶)から来た文(ふみ)に何か書いてあったと思うがのう。そこの文箱を取っておくれ。 ◎(ウズメ)まあ、山のよう!おじ様、ヤスマロ様とはこんなに何度もやり取りをされたのですね。 ●(アレ)そりゃあそうじゃ。亡き天淳中原瀛真人天皇(あまのぬなはらおきのまひとのすめらみこと:天武天皇)や今上陛下(元明天皇)の命によって旧辞(きゅうじ)なんか山ほど誦(よ)んでヤスマロと向き合ったり文のやり取りをしたもんじゃ。一番上の文がこの前のじゃ、どこかに何か書いてないかのう。 ◎(ウズメ)あっ、見つけたわ!読みますね。

『ワニ(和邇)は我が倭では見ないので“鮫(さめ)”と記してワニと読ませることにしたのです。調べてみると鮫より大きい鱶(ふか)をワニと呼ぶ向きもいるようですが。それより私がワニで抱いている思いは、皇都倭(ヤマト)が阿波であることを何より証明する神武天皇の祖母豊玉比売(とよたまひめ)様が火遠理命(ほをりのみこと:山幸彦)との間の御子神(ウガヤフキアへズノミコト)をお生みになられる時に本国のお姿“八尋和邇(やひろわに)”となられたことです。我が天皇家は正しくワニの皇統譜でもあるわけです。徳島公園の“龍王宮”はこのことを何より表していると言えるでしょう。「天石門別豊玉比売神社」の本質です。 もとより“ふることぶみ(古事記)”では、ウサギもワニ(鮫)も、ネズミ・ヒキガエル・山田の案山子(カカシ)もみな物語ゆえに擬人化して記しました。』

さて、阿波国にイナバノシロウサギ(稲羽の素兎)の物語の元になるような痕跡はあるのでしょうか。 ◆古事記の物語、大国主神が八十神(やそがみ:大勢の神)の従者としてイナバノシロウサギと出逢ったのは兄神達が「八上(やがみ)比売」に求婚する旅の途中でした。 ◆大国主神は八上比売と結婚することになるのですが、「稲羽」と「八上」の痕跡が吉野川下流域北岸に残っています。 ◆板野郡上板町神宅に「葦稲葉(あしいなば)神社※1」が鎮座、同社は承和(じょうわ)9年(842)既に従五位下を授けられた県内きっての古社の一つで、神紋は「稲穂」に抱かれて交差する「繭(まゆ)」です。ちなみに宮司の名も「稲葉」です。 ◆この東方同郡藍住町の中ほどに「矢上(やかみ)」の地名が見えます。ご当地鎮座の「春日神社」のご祭神は「八上比売」(県神社庁神社誌とは別)です。

また古事記の物語、大国主神は「八上比売」との結婚後「沼河(ぬなかは)比売」に求婚するため「髙志(こし)国※2」に行くのですが、前述「葦稲葉神社」南方、上板町高瀬に「髙志(たかし)」が「髙志小学校」としてその名残を留めています。(字名「高瀬」はなまった呼び名) ◆この対岸(吉野川南岸)石井町高原「関(せき)」のこんもりした茂みの中に「関の大神宮」の祠※3が鎮座していますが、ここは「沼河比売」の古墳跡なのです。 阿波にはこのように古事記「稲羽の素兎」の物語の元となったであろう痕跡がそこかしこに残っており、往古の歴史を辿ることが出来るのです。

※1/ 往古大山畑茅野原に鎮座するも二度遷座、現在地で「殿宮神社」(ご祭神:須佐之男命)境内に社殿を新築し「倉稲魂神(うかのみたまのかみ)」を祀る。(同社には「鹿江比売(かやのひめ)神社」(延喜式内社:ご祭神「鹿江比米売命」)も鎮座しています。

※2/通説はこの「高志」を「越国」と読み替え新潟であるとしていますが、あの古代に島根の出雲から新潟まで夜這い(求婚)に行くなんてことがあるでしょうか、考えられません。

※3/10年以上前、現地で近所の高齢女性に聞いた話では「私が嫁に来た頃は、小学校の子供達が先生に連れられてここのお姫様にお参りに来ていたもんですよ。」とのこと。

【参照リンク】

① 小著 『古代史入門』85~86、134~135頁、(Amazon電子書籍・印刷本)

▲上板町神宅「葦稲葉神社」(宮司:稲葉敏)。

【執筆/藤井榮(ふじいさかえ)】 [問い合わせ先]sakae-f-1949@ma.pikara.ne.jp |

藤井榮氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶古代史塾(公式HP)

▶▶古代史塾(YouTube)

オキタリュウイチ氏の説/

(編集部注)

オキタ氏は、今テーマにつきましてはテーマの内容に鑑み、休載となりました。次回テーマから通常掲載予定です。

【執筆/オキタリュウイチ】 [問い合わせ先]office@deepbranding.jp |

オキタリュウイチ氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶公式ホームページ

恋塚健生氏の説/「蒲生田岬は、かもだ岬か?」

オオナムジ、後の大国主神の兄弟たちは、稻羽に住んでいる、ヤカミヒメに求婚するためオオナムジに袋を背負わせ、従者として氣田の前までやってくると、あか裸になった兎が一匹うずくまって泣いていた・・・からこの神話の舞台は始まるのだが、はたしてこの場所は、阿波のどこであろうか? 答えは、これも漢字の共通性で考えれば、すぐにでる。 キーワードを下記に示すので、原文と徳島県の地図を照らし合せながら、ご自身で検証してみてください。

氣多=生田、蒲=蒲が生えている、前=岬、稻羽=稲場。

兎は=淤岐嶋からやってきた。兎とは徳島県のある場所から、東方面を意味しています。氣多、蒲、前でそう、『蒲生田岬』となります。稻羽は稲の生えている場所となり、田んぼの野原、伊之田野で、現在の『上、板野方面』をさします。淤岐嶋は蒲生田岬の沖にあり、奥津三神を祀った、『伊島』をさします。(注1)

この何年か前に、蒲生田岬の行政的な正式名を「かもだみさき」としたようですが、私達が幼少のころは「がもうだみさき」と言っていたように思います。麻植郡から吉野川市に地名が変わったように、何か淋しい気持ちになるのは、私達だけでしょうか?

(注1)参照 橘12神

【執筆/恋塚健生(こいづかたけう)】 [問い合わせ先]ogenkisama0@gmail.com |

恋塚健生氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶魏志倭人伝を最新技術で読み解いた!(YouTube)

テーマ⑥【完】。

次回のテーマ⑦は・・・

「魏志倭人伝を読み解く」

記事公開日は2025年10月1日(水)。乞うご期待