2025/10/01 01:00

あわわ編集部

邪馬台国は阿波だった!?【古代史を通して徳島の魅力を再発見】テーマ⑦魏志倭人伝を読み解く

小学生の社会の授業で習う、あの「邪馬台国」が阿波徳島にあったかもしれない説が盛り上がっている。魏志倭人伝など各歴史書からも符号する事象が多くあり、邪馬台国阿波説に関する書籍やWEB記事、YouTubeなどで各執筆者が自分の説を論じている。ただ、阿波説は完全一致していなくて(そこがまた歴史ロマンにあふれている!)、それぞれ積み上げてきた研究で自身の説を発信しているのが現状。1800年も前の出来事を完全一致させることはほぼ不可能ということで・・・。それならば!それぞれの論者の説を一同に掲載することで、各説の微妙な違いや逆に一致している点などを比較できるようにしようと、まとめ記事を企画しました。この無謀かつ挑戦的な企画にもかかわらず、快諾していただいた執筆者はなんと8名も!毎回のテーマごとにエントリーして執筆してもらうスタイルでまとめていきます(エントリーしないテーマのときもあります)。それぞれが論じる内容を読み比べ、納得する説をお好みでチョイスしていってください。なお、当企画は阿波の古代史を通して徳島の魅力を再発見するというのがミッションなので、邪馬台国以外のテーマも登場予定です。

※注※

この連載コーナーは、各執筆者の考え・主張をまとめたもので、あわわWEB編集部として特定の説を支持する立場でないことをご理解ください。内容に関する問い合わせなどにつきましては、各執筆者に直接連絡してください。

また、本記事の内容は著作権法により保護されています。無断での転載、複製、改変、及び二次利用は固く禁じております。記事自体のシェアは大歓迎です。

邪馬台国は阿波だった!?テーマ⑦魏志倭人伝を読み解く

通説

魏志倭人伝を読み解く

『三国志』の中に『魏書』巻三十「烏丸鮮卑東夷伝」の一部に倭の記述がある。中国の正史の中で、はじめて日本列島に関するまとまった記事が書かれている。当時の倭(後の日本とする説もある)に、女王が邪馬台国に都を置く倭国が存在し、またこれに属さない国も存在していたことが記されており、その位置・官名、生活様式についての記述が見られる。また、本書には当時の倭人の風習や動植物の様子が記述されていて、3世紀の日本列島を知る史料となっている。

景初2年(238年)に、邪馬台国女王卑弥呼の使者が明帝への拝謁を求めて洛陽に到着したとあり、これが事実であれば、拝謁した皇帝は曹叡ということになる。

しかし必ずしも当時の日本列島の状況を正確に伝えているとは限らないと言われ、邪馬台国に関する論争の原因になっており、『魏志倭人伝』の史料としての価値に疑念を投げかける研究者も一定数いる。特に距離や方向、位置関係や里程に解釈が多く存在し、信頼性に欠けるとの見解を述べる学者もいる。

また「『魏志倭人伝』の書写期間が長いのだから、手放しで同時代史料というわけにはいかない。『魏略』は『三国志』より先行成立は確実とされるが、現存の逸文には誤記も多いことを指摘している。さらに著者である陳寿が実際に朝鮮半島や日本に訪問して書かれた文献ではなく、あくまで噂や朝鮮半島や日本に訪問したことがある人々からの聞伝えで書かれていてことも信憑性には疑問があるとも言われているが、間違いなく中国の正史である。

●コラク氏の説

●ヤマモトタケルノミコト氏の説

●三村隆範氏の説

●島勝伸一氏の説

●藤井榮氏の説

●オキタリュウイチ氏の説 (今回は休載)

●恋塚建生氏の説

●ANYA氏の説

コラク氏の説/魏志倭人伝は第一級の史料

魏志倭人伝は、3 世紀末に陳寿によって書かれた「倭人」の習俗や地理について書かれた歴史書。魏使の報告に基づき、当時の倭の地の社会や国家形成への過渡期を伝える貴重な資料である。記録では、狗邪韓国(朝鮮半島南部伽耶)を当時の倭の出発点とし、水行・陸行を経て最終的に邪馬台国へと至る行程を記している。では何故に倭の地に存在した諸国(当時の大型集落)の中から、取り分けて邪馬台国をクローズアップしたのだろうか?

倭人伝には、「其國本亦以男子為王、住七八十年、倭國胤、相攻伐歴年、乃共立一女子為王、名曰卑彌呼。」「その国はもとは男子を以て王となし、留まること七、八十年。倭の国が乱れ、暦年に渡り互いに攻伐していたが、そこで一女子を共立し王とした。名を卑弥呼という。」とあり、倭は男王の時代経て戦乱が続いた後、「共立」される形で卑弥呼が女王になったと記録する。つまりそれぞれの集落長らの合意を得た連合国(村)の首長として卑弥呼を擁立したということ。魏がこれを「倭王」と認め、皇帝曹叡から西暦238 年に親魏倭王の金印を拝受したと記録している。この卑弥呼が居住した巨大集落を「邪馬壹國女王之所都。」「邪馬壹國。女王の都とする所なり。」と呼び、「自女王國以北…」「女王国より以北は…」や「女王国東渡海千餘里…」「女王国の東、海を渡ること千余里・・」等と記されてある。

よく勘違いされるのが、女王国=倭(日本)全体を指すような解釈をされる方がいるが、文脈上からは女王国=邪馬台国の意味であることが理解できる。また「次有奴國此女王境界所盡其南有狗奴國男子為王其官有狗古智卑狗不屬女王。」「次に奴国有り。ここは女王の境界尽きる所なり。その南に狗奴国有り。男子が王と為る。その官は狗古智卑狗有り。女王に属さず。」と記されており、女王の力の及ぶ境界が奴國であり、その南に不仲とされる男王と官の狗古智卑狗が住む狗奴國が存在する。

九州説では邪馬台国へ至る過程で登場する奴國を博多湾周辺に比定する。ここは当時那の津と呼ばれた旧筑前国那賀郡博多である。奴國=那賀国であれば、二回目に登場する奴國は阿波国那賀郡の事と考えられ、その北部には確かに卑弥呼が居たと想定される吉野川流域の地だ。なお、奴國(那賀国)の南方に存在する狗奴国だが、「記紀」になぞれば後にアマテラス(=卑弥呼)より国譲りを迫られた地域となろう。

【執筆/コラク】 [問い合わせ先]なし |

コラク氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶公式ブログ

ヤマモトタケルノミコト氏の説/魏志倭人伝と阿波古代史の繋がり

中国の三世紀に編纂された『魏志倭人伝』は、日本古代史を考える上で最も重要な史料のひとつです。その中でも、とりわけ女王卑弥呼が治めた邪馬壹国の記述は、長らく畿内奈良や九州を舞台に議論されてきました。しかし詳細に読み解くと、その舞台はむしろ阿波にこそふさわしいと、魏志倭人伝は「邪馬壹国=阿波」であることを暗に伝えていると私は思っています(笑)。

私と魏志倭人伝との出会いで印象的なのは、【魏志倭人伝を最新技術で読み解いた!】東阿波ケーブルテレビ 2017年制作(K-スタライブ!新春特番)歴史でまちづくり推進協議会のYoutubeになります。これを拝見して本当に面白いと感動し、魏志倭人伝を詳しく知りたいと思ったのを覚えています。また阿波古事記研究会の三村隆範さんの話や、島勝伸一さん解説の岡元雄作監督のドキュメント映画『ルーツ オブ ザ エンペラー』やYoutuberのANYAさんの動画でよく学ばせて頂きました。その結果冒頭の「邪馬壹国(邪馬台国)=阿波」であると自分の中で腹落ちしています。その先生方とご一緒にコラムを書かせて頂いてますので発言は控えめにしています(笑)。

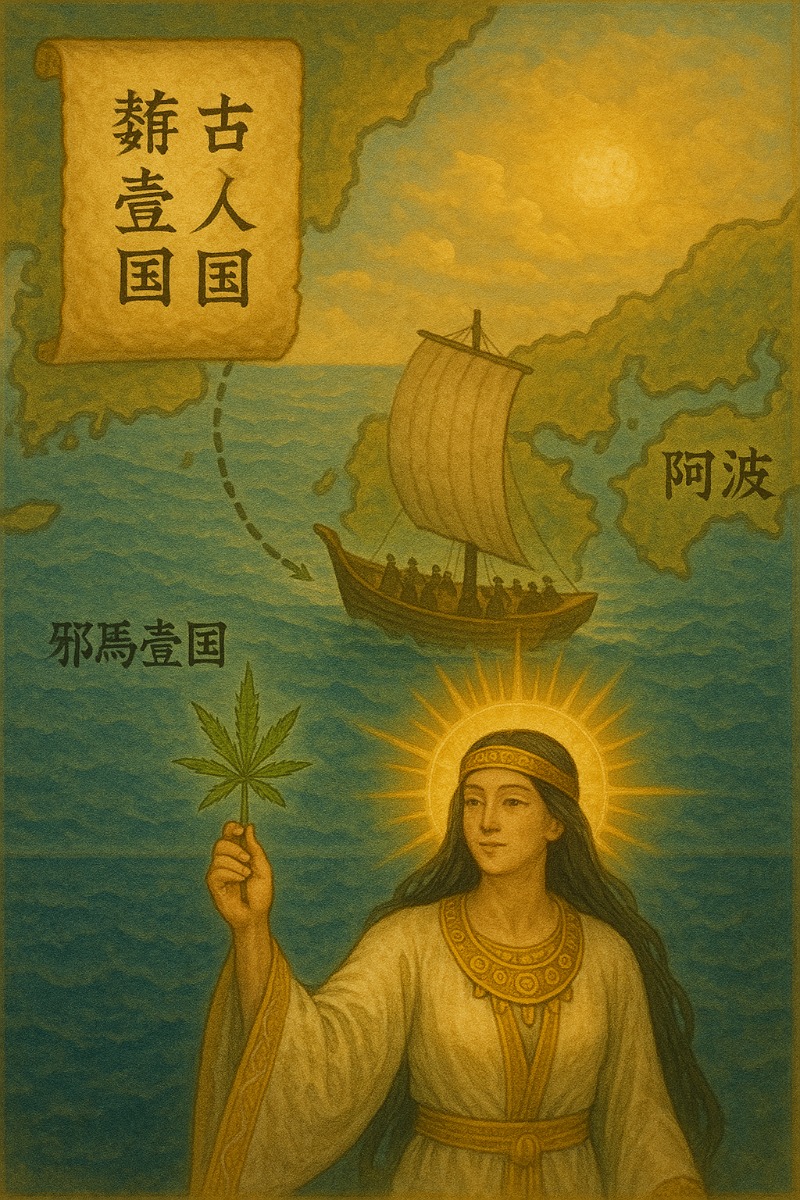

第一に、倭人伝に描かれる邪馬壹国への行程です。帯方郡から南に船出し、韓半島を経由して、幾度もの国を渡る旅の末に邪馬壹国へ至るとされています。その道程は距離や方角の矛盾から従来の九州説・畿内説では説明困難ではと思っており、阿波を目的地とすれば自然に解釈できます。特に帯方郡より12,000千里、會稽東治(下相城近辺)の真東の記述ですね。

第二に、「卑弥呼は鬼道に通じる」とあり、「巫女的女王が神意を伝える」統治が描かれており、阿波は剣山や神山をはじめとする霊山を擁し、古来より山岳信仰と麻の栽培や豊穣祭祀が盛んでした。卑弥呼の神託政治は、阿波に伝わる巫女文化や天照大神=大日孁貴=卑弥呼の信仰と重なり合います。また男子は皆髷を露わにし木綿の布を頭にとありますが、徳島県那賀町の阿波太布(あわたふ)または楮布(こうぞ)を「木綿(ゆう)」と呼んでおり、明治時代まで盛んに作られ、受け継がれてきた太布製造技術は、国の重要無形民俗文化財や県の無形文化財指定されています。古代からの布の技術と言えば、大嘗祭の大麻=麁服/あらたえがありますね。

第三に、外交の実態も注目です。卑弥呼は魏に使者を送り、親魏倭王の金印を授けられたとありますが、その交易拠点は吉野川や瀬戸内を通じた四国・阿波の港湾こそが古代の船移動にふさわしい場所で、古代より船での大陸交通の要衝であり、辰砂や大麻等の産品を阿波を拠点として中国の魏をはじめ各国との国際交流の舞台が自然に描けます。

このように、魏志倭人伝を阿波の視点から読み直すと、数々の矛盾が解け、むしろ整合的に邪馬壹国の姿が理解できます。女王卑弥呼の王都は阿波に存在し、その祭祀と政治の伝統が後に大和政権へと継承された。すなわち魏志倭人伝は、阿波が日本文明の源流であったとを証言する歴史の書といえるのではないでしょうか。 信じるか信じないか・・・いや信じてくださって問題ないと私は思います(笑)(笑)。

▲魏志倭人伝のコースは阿波に行きつく。

【執筆/ヤマモトタケルノミコト】 [問い合わせ先]heartfull80@gmail.com |

ヤマモトタケルノミコト氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶邪馬台国は阿波だった!(YouTube)

▶▶アワテラス歴史研究所アワラボ(Facebook)

▶▶一般財団法人阿波ヤマト財団(公式HP)

三村隆範氏の説/邪馬台国は、無かった

①邪馬台国は無かった。「魏志倭人伝」は、中国の歴史書『三国志』中の「魏書」第30巻「烏丸鮮卑東夷伝倭人条」の略称。当時、日本列島にいた民族・住民の倭人の習俗や地理などについて書かれている。『三国志』は、西晋の陳寿により3世紀末に書かれ、陳寿の死後、中国では正史として重んじられた。*1

「魏志倭人伝」には、 「倭人は帯方郡の東南、大海の中に在る。山がちの島に身を寄せて、国家機能を持つ集落を作っている。昔は百余国で、漢の時、朝見する者がいた。今、交流の可能な国は三十国である。」 と書かれ「倭人」は、漢の時代から朝見する者があった事が記されている。その〈邪馬壹国〉の所在地が一般で論争されているが、それは「魏志倭人伝」をすなおに読めば明らかなことである。文面に書かれる通り、「倭国」は、三十国あった中の「邪馬壹国」という国と交流した記録であるから倭国の主要な国であった。だから、「邪馬壹国」から「大和〔日本〕」に移行する前の国である。中国にとっても倭国を代表する国と交流したのであり、小さな国との交流した記録ではない。

日本国は、倭国から始まり日本国と国名が変遷してきました。「倭国」は、「やまと」と読まれており「日本」と書いて音読みでは「にほん・にっぽん」と読むが、日本本来の訓読みは「やまと」と読むと「日本書紀」にも明記されています。 日本人が中国を訪れ「やまと」と名乗ったので、中国史書〔魏志倭人伝 等〕に、「邪馬壹国等」の文字で日本国の事を記されています。しかし、その文字が読めない人が、それぞれの都合で文字を「邪馬台国」と変え「ヤマタイコク」等と読み換えて識者が大衆に教えた。 大衆は何の疑いもな く、教えられた通り「邪馬台国」と覚えてしまったため、 一般教養として「邪馬台国」が定着し、古代の日本に「邪馬台国」があったと思ってしまった。古代の日本国は、「邪馬壹国(やまとこく)」であって「邪馬台国(ヤマタイコク)」などという国は無かった。「やまと」を探せば見つかるが、「邪馬台国」という、ありもしない国は、いつまで経っても無いから見つかる〔決着〕 はずがないのである。

②やまとは、何処にあったか? 【(帯方)郡より女王国に至るは、万二千余里なり。】 では、「魏志倭人伝」に書かれる「邪馬壹国(やまと)」が、何処にあったのか? それを決めるのは簡単なことである。解説本に頼らず「魏志倭人伝」に書かれていることを素直に読めば、おのずと「邪馬壹国(やまと)」が阿波徳島にあったことがわかるのである。 「魏志倭人伝」には、 と邪馬壹国(やまと)の女王卑弥呼が住む女王国までの距離を 「(帯方)郡より女王国に至るは、万二千余里なり。」と書かれている。帯方郡は、北朝鮮のピョンヤンの南である。そこから距離を測れば、邪馬壹国(やまと)の女王卑弥呼が居た所がわかるのである。では、「魏志倭人伝」に書かれる当時の距離一里が、現在の距離に直すと何mになるか?ということである。それがわかれば、自ずから女王卑弥呼の居る邪馬壹国(やまと)が、どこか決まるのである。 10 _51

③「魏志倭人伝」に書かれる一里は、約76m 幸いにも「魏志倭人伝」は、移動する国の間の距離を書いてある。朝鮮半島の南端の狗邪韓国(くやかんこく)から対馬までが千里。 「始めて一海を度ること千余里にして対海国(対馬)に至る。」 対馬から壱岐までを千里。 「又、南に一海を渡ること千余里、名は瀚海と曰ふ、一大国(壱岐)に至る。」壱岐の島から九州の末蘆国(まつろこく)までが千里 「又、一海を渡ること千余里にして末盧国(九州)に至る。」と書いてある。 朝鮮半島から九州まで、千里・千里・千里と書かれている。朝鮮の狗邪韓国(くやかんこく)や九州の末蘆国が、どこかわからなくても対馬・壱岐は、はっきりしているのだから、対馬・壱岐間の距離を測れば、一里が、何kmであるか、わかるのである。後は、一万二千里をかければ、女王卑弥呼がいる場所がわかるのである。 対馬・壱岐間の距離を測れば、約76.5kmであるから、一里は76.5mである。後は、女王国までの距離12000里をかければ、76.5m×12000里=918kmとなる。地図で測れば、卑弥呼の居る女王国は、徳島県名西郡神山町となる。 書かれている事とピッタリ合うので卑弥呼が居たのは、神山町で間違いない。他の「古事記」の物語と合わせるとますます整合するのである。

④女王が居たのは、徳島県神山町 また、 「女王国の東、海を渡ること千余里にして、また国有り。みな倭種なり。」 と書かれていて、女王国の東に海があるという、徳島県の東側は、紀伊水道があり、渡れば和歌山県である。九州の東、四国の間にも海はある。また、三重県の東も海があるが、女王国への12000里の距離が合わない。 このように、「魏志倭人伝」に合わせて読み進め照らし合わすことが大切であると思うが、巷では。自説の妄想を膨らませ、声高に語る話を追い求める。 「魏志倭人伝」に書かれる「邪馬壹国(やまと)」から話は、広がっているので、まずは「邪馬台国」を改め「邪馬壹国(やまと)」を基準に話を進めたいものである。

▲(帯方)郡より女王国の距離12000里(918km)。

▲ 対馬から壱岐千里(約78km) 。

【執筆/三村隆範(みむらたかのり)】

[問い合わせ先]連絡先090-8282-0328(三村) |

三村隆範氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶東阿波ケーブルテレビ出演 ~阿波に広がる古事記の世界~ 阿波古代史プロジェクト6回シリーズ 第1回 高天原から伊耶那美眠る高越山(YouTube)

▶▶阿波古事記研究会(Instagram)

▶▶阿波古事記研究会 グループ(Facebook)

島勝伸一氏の説/魏志倭人伝を読み解く

こんにちは! 今回は、やまと朝廷(神武天皇即位)成立の100年ほど前の日本を中国からは、どう見ていたのかを記した貴重な資料、俗に魏志倭人伝(中国の正史、三国志の中の魏呉蜀:三国時代の魏国史の「倭人の条」に漢字2000文字に及ぶ記述がある)を、最新科学で読み解きました。しかし、この膨大な記事内容をわずか、千文字で表すのは至難の業なので、拙著「魏志倭人伝を最新科学で読み解いた「女王卑弥呼は阿波女」をお読みください。地図を沢山採用したため、A3版です。ご注文は【080-3533-5146】までお電話ください、税込み1650円ですが送料は当方負担です(振込先:ゆうちょ銀行、記号16270,番号12959841、名前オカゲサマ(カ)です。

先ずは中国は、5千年ほど前から、国が興りBC2000年頃統一国家「夏」、BC1600年頃「殷」、BC1000年頃「周」、そしてBC700年頃から春秋戦国時代に入り、異民族が入り乱れ奴隷国家、封建制の国家を経て、近代に入り西洋列強の帝国主義の国に蹂躙されました。今も、共産主義国家として独立し、東西冷戦の中で、アメリカの援助を得て国家資本主義に転じ、現在は米中覇権を競うほどになりましたが、内部の権力争いは民主的なものではなく、強権的変革になっているように見受けられます。

さて、魏志倭人伝は3世紀後半、陳寿によって書かれた三国志の一部ですが、その中では。

① 距離は短理(一里が75~76m)を採用し、緯度経度から座標計算し、千里以上は誤差を余りと表記、陸行では、測量し、三角法で正確な距離を表記している。

② 張衡(AD78~139年)が渾天儀を製作、方位、方角の求め方は現代と遜色ない。

中國の中原は大平原で、何の目印もないので、海原と同じように天文学などが発達し、日本では方向方角を山や川など変化にとんだ目印があり、狭い国土のため発達が遅れたのです。

よって、魏志倭人伝の魏の使者団が進んだ方位、方角、距離はすべて正しく、朝鮮の楽浪郡治からかいろで末蘆国(福岡県宗像市)まで到達する。次に上陸し不彌国(現在の大分県築上町瀬戸内側)へ陸行するのですが、その理由は危険な下関海峡航行を避けた為です。 次に、目指す投馬国(香川県詫間町)へは瀬戸内海を通らず、舟で難航し太平洋へ出て、黒潮に乗って北上、紀伊半島から大阪湾に入り、左巻きに流れる海流に乗って、播磨灘を通過して到達した。この航路は、約4万年前から、日本へ祖日本人が通って来た黄金ルートであります。

だが、使者団は投馬国にある女王国の役所で留め置かれ、女王卑弥呼の居城までは行っていない模様です。なぜなら、投馬国から水行10日、陸行一月とだけ簡素に書かれていて、居城の場所をあいまいにしている、これは国防上やむを得ない事と推測します。使者団の帰路についての記述がありますが、また次回に譲ります。

【執筆/島勝伸一(しまかつしんいち)】 [問い合わせ先]080-3533-5146(島勝) |

島勝伸一氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶島勝伸一解説 岡元雄作監督作品 ドキュメント映画『ルーツ オブ ザ エンペラー』令和6年6月27日 四国古代史サミット東京(YouTube)

藤井榮氏の説/阿波「倭」(やまと:邪馬臺国)が魏志倭人伝に見える

「邪馬台国(やまたいこく)」は「邪馬臺国(やまとこく)」で「倭(やまと)」の国であり、それが阿波であったことは本稿第1回でお話したとおりです。なので邪馬台国について書かれた魏志倭人伝のどこを読んでも阿波のことであると考えても何ら齟齬はありません。 ◆ただ、よく見られる里程記事の解釈等については、プロ・アマを含めて数え切れないチャレンジが試みられていますが一長一短、説得力のある解釈は見られません。

今回は、魏志倭人伝の記述で諸学者や他のアマチュアの方が触れないことについてお話し、与えられた課題の「魏志倭人伝を読み解く」に向き合いたいと思います。倭人伝の記述で、 ◆①「王」が登場するのは、「邪馬台国」・「狗奴国(くなこく)」・「伊都国(いとこく)」の3か国のみで、「邪馬台国」は女王が都にしている所である。 ◆②また「1万戸以上」とされた国は、「邪馬台国」・「投馬国(とうまこく)」・「奴国(なこく)」の3か国のみ。 ◆③前記①・②の国の中で「伊都国」は、『千余戸あり、代々王がいて皆女王国に服属』している。 ◆④「狗奴国」は邪馬台国の南にあり男子が王となっていて女王には属していない。 ◆⑤倭(やまと)の漁民は好んで水中に潜って魚貝を捕らえている。 ◆⑥倭(やまと)では“朱丹(赤色顔料)”を身体に塗っているが、ちょうど中国で白粉(おしろい)を用いるようなものである。 ◆⑦人が死んだときは棺は使うが棺を入れる“槨”はない。 ◆⑧倭(やまと)の国では眞珠(しんしゅ)や青玉(せいぎょく)を産し、山では“丹(辰砂)”が採れる。 ◆⑨国々に市が立ち交易が行われ、余剰品と不足品とを交換し「大倭(おおやまと)」にこれを監督させている。また、女王国から北には特に「一大率(いちだいそつ)」を「伊都国」に置いて諸国を監察させており、諸国はこれを畏れ憚っている。 ◆⑩倭(やまと)の女王卑弥呼は「狗奴国」の男王の卑弥弓呼(ひみきこ)と以前から対立抗争をしていた。 ◆⑪卑弥呼が死んだので大きな“塚”を作った。直径百余歩(約144m) ◆⑫改めて男王を立てたが人々は服従せずお互いに殺し合って千人余りの死者が出たのでまた卑弥呼の一族の13歳の「臺与(とよ)」を王に立てたところ国中がようやく安定した。

以上、倭人伝の記述を順に取り上げましたが、どれを取っても阿波との結びつきが強く感じられます。中でもこれぞ阿波と考えられるのは⑥と⑧でしょう。 ◆3世紀弥生終末期に水銀朱・辰砂鉱床群は全国に4か所※1ありましたが、実際に採掘された実績のある鉱床は「阿波水銀鉱床」のみです。そうです、阿南市水井町の「若杉山辰砂採掘遺跡」です。阿南市教育委員会では若杉山遺跡の他にも秩父累帯三宝山帯の中に弥生時代の辰砂採掘遺跡を6か所※2確認しています。 ◆古代“天赫(あめのあか)”と呼ばれ、岩利大閑氏が「八倉比売御本記」でも天赫の効用が記されていると指摘されるとおりです。だからこそ阿波では、白粉のように身体に“朱丹(赤色顔料)”を塗ることが出来たのです。 ◆また阿波の古神社では“阿波の青石(結晶片岩)”の上で少量の丹を摺り延ばした跡(一寸ほどの小さな窪み)がある石が社殿の柱の台石や石段等に使われたり、石垣に組み込まれたりしているのを見かけますが、これは棒石で丹をすり潰し男女共に顔面に塗って神事を行っていた名残です。 ◆神別(しんべつ)・皇別(こうべつ)※3の姓を持つ貴人は、白妙を丹摺(にずり)した赤色の衣服を身に纏い、神祇(じんぎ)の時、天皇の前に参上する時にのみ纏う(フォーマルウェア)習慣です。 ◆古事記雄略天皇、引田部(ひけたべ:東かがわ市)の赤猪子(あかゐこ)の項に『その服(け)せる丹摺(にずり)の袖を湿らしつ』とあるように、古事記に記された物語の時代に「丹摺」が行われたのは阿波のみの習慣です。

⑨の「大倭」を「だいわ」と読んで的外れな解釈をしているのは畿内説の諸学者です。 ◆新撰姓氏録(しんせんしょうじろく:平安時代初期の古代氏族名鑑)を読めば一目瞭然で、鳴門一帯を支配した海人族(あまぞく)の大人(うし:大立て者)「宇豆彦(うづひこ)」が“速吸門(はやすひのと)”で神武天皇と出逢い、海導者となって神武東征時の功績により「大倭国造(おおやまとのくにのみやつこ)」に任じられて「大倭直(おおやまとのあたひ)」の始祖となったのです。 ◆この役職名「大倭」がのち「大倭」の地名・国名となって令制国の「大和(やまと)」になったわけです。 ◆つまり奈良大和は阿波の海人族が進出開拓した地であるということですね。

⑫の「臺与(とよ)」は、古事記初代神武天皇の祖母、豊玉比売その人であることは論をまちません。◆このように、古事記はもとより魏志倭人伝でも記述されているのは阿波のことなのです。

※1 大和鉱床群、阿波鉱床群、九州南部鉱床群、九州西部鉱床群の計4か所

※2 中野遺跡、寒谷遺跡、丹波抗口、野尻石灰岩採掘跡、奥ノ谷遺跡、津乃峰山洞窟遺跡群の計6か所

※3 「神別」とは、天つ神・国つ神の子孫と伝えられる氏族のことであり、「皇別」は、神武天皇以降に臣籍降下した分流・庶流の氏族のことです。

【参照リンク】

① YouTubeチャンネル古代史塾 「第6回 阿波古代史講座(ダイジェスト版)」

② 小著『古代史入門』26~32頁・同『甦る皇都阿波(ヤマト)への旅』テーマ8(34~38頁)・同45(199~202頁)・同46(203~206頁) (両著ともAmazon電子書籍・印刷本)

▲「辰砂(若杉山辰砂採掘遺跡出土)」。

【執筆/藤井榮(ふじいさかえ)】 [問い合わせ先]sakae-f-1949@ma.pikara.ne.jp |

藤井榮氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶古代史塾(公式HP)

▶▶古代史塾(YouTube)

オキタリュウイチ氏の説/

(編集部注)

オキタ氏は、今テーマにつきましてはテーマの内容に鑑み、休載となりました。次回テーマから通常掲載予定です。

【執筆/オキタリュウイチ】 [問い合わせ先]office@deepbranding.jp |

オキタリュウイチ氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶公式ホームページ

恋塚建生氏の説/「チームワーク・協働・連携・共同作業により魏志倭人伝を読み解いた」

我々が所属している「歴史でまちづくり推進協議会」においては、10年以上前の単純な発想から、魏志倭人伝を読み解いていった結果、研究し始めの2年ぐらいまでは、5割程度であったものが、現在は9割以上の読み解きは、できたのではないか?と思っています。

その単純な発想とは、魏志倭人伝の記述「草木茂盛行不見人前、草が生い茂っていて前を行く人も見えない」から考えついたもので、前を行く人が見えないのであれば、倭人伝における距離の記述は、すべて道のりではなく、測量から計算した直線距離であると思ったからです。また、直線距離ならば、現在のツールである、グーグルアース等を使えば、その検証が容易にできると考え、電卓とパソコンを使って検証した結果、「邪馬壹国は阿波である」と証明できるまでに至りました。ただ過程においては、魏志倭人伝は計算やパソコンだけでは、完全な読み解きはできないこともわかりましが、そこは多人数で研究した我々グループの強み、三人寄れば文殊の知恵(実際はもっといる)ではないが、誰もが納得できる、結果になりました。(注1)

最後にこれだけは言わせていただきます。九州説・近畿説などいろんな説がありますが、下記に示した距離や方向は、矛盾なく説明できていますか? 魏志倭人伝は中国史の正史です。字を間違ったとか方向を間違ったなどという、詭弁はないですよ。

① 自郡から東南の大海の中で12000里である。

② 従郡から不彌国までの方向と距離

③ 當在会稽東治之東

④ 女王国東渡海千餘里複有国皆倭種 東は海で1000里に日本人が住んでいる。

⑤ 周旋可五千餘里 周旋したら5000里。

⑥ 侏儒国まで4000里

(注1)参照/吉野川に生きる会と共同制作「女王卑弥呼は阿波女」

【執筆/恋塚建生(こいづかたけう)】 [問い合わせ先]ogenkisama0@gmail.com |

恋塚建生氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶魏志倭人伝を最新技術で読み解いた!(YouTube)

ANYA氏の説/「魏志倭人伝を読み解けば結論が」

邪馬台国は魏志倭人伝などの中国の歴史書にだけ記され、我が国の歴史書には一切の記載が有りません。それはなぜか?答えは簡単です。日の巫女である天照大御神と邪馬台国の女王卑弥呼が、文字通り同一人物であったために、日本の歴史書には記載されなかったという事です。魏志倭人伝で卑弥呼は、中国の皇帝に貢物を差し出し、地位を認めてもらう朝貢をしています。つまり卑弥呼と天照大御神が同一人物だった場合、天皇の祖神である天照大御神が中国に媚を売っていたことになり、これは当時では絶対に許せない歴史になってしまいます。なので歴史から邪馬台国の存在が消されたという事です。

また、魏志倭人伝には、邪馬台国までの道のりが書かれていますが、九州と奈良で「うちこそが邪馬台国だ!」と、300年もの長きにわたり論争が有りますが答えが出ていません。これも答えは簡単です。300年間も調査発掘をし、それでも発見ができないという事は、九州や奈良では無いという事です。例えて言うならば、東京や大阪で、京都の平安京の跡地を300年間探しているようなもので、永遠に発見はされません。 魏志倭人伝の道のりを調べれば有る事に気付きます。実は邪馬台国までの道のりは、魏志倭人伝以外のいくつかの歴史書にも記載がされています。

現在読まれている魏志倭人伝は、南宋の時代に写本されたものですが、その200年ほど前の北宋の時代に、当時の事典にあたる、【大平御覧】という書物が有り、それにも魏志倭人伝の行程と同じ記述があります。しかし一ヵ所、違う文章が有るのです。魏志倭人伝には投馬国に至る行程には【至 投馬国】と書かれていますが、大平御覧には【至於 投馬国】と書かれているのです。実は魏志倭人伝が写本を繰り返しているうちに、この【於】の字が脱字し、内容が少し変わって今日に伝えられている可能性が有るのです。誤写と誰も気にしていない【至於】の字の意味は、「○○に、ついて言うならば」と言う意味になります。

つまり、投馬国について言うならばと読み取れ、これを読み解けば、投馬国と邪馬台国は不彌国から二股の放射説で有ったと考えられるのです。ここで詳しく説明をするのにはページ数が足りませんので、ぜひANYAチャンネルの25の動画をご覧ください、驚かれると思います。

*①/YouTube ANYAチャンネル25参照

【執筆/ANYA(アンヤ)】 [問い合わせ先]anyautb@gmail.com |

ANYA氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶ANYAチャンネル(YouTube)

テーマ⑦【完】。

次回のテーマ⑧は・・・

「大嘗祭と阿波の関係」

記事公開日は2025年10月15日(水)。乞うご期待