2025/10/15 01:00

あわわ編集部

邪馬台国は阿波だった!?【古代史を通して徳島の魅力を再発見】テーマ⑧大嘗祭と阿波の関係

小学生の社会の授業で習う、あの「邪馬台国」が阿波徳島にあったかもしれない説が盛り上がっている。魏志倭人伝など各歴史書からも符号する事象が多くあり、邪馬台国阿波説に関する書籍やWEB記事、YouTubeなどで各執筆者が自分の説を論じている。ただ、阿波説は完全一致していなくて(そこがまた歴史ロマンにあふれている!)、それぞれ積み上げてきた研究で自身の説を発信しているのが現状。1800年も前の出来事を完全一致させることはほぼ不可能ということで・・・。それならば!それぞれの論者の説を一同に掲載することで、各説の微妙な違いや逆に一致している点などを比較できるようにしようと、まとめ記事を企画しました。この無謀かつ挑戦的な企画にもかかわらず、快諾していただいた執筆者はなんと8名も!毎回のテーマごとにエントリーして執筆してもらうスタイルでまとめていきます(エントリーしないテーマのときもあります)。それぞれが論じる内容を読み比べ、納得する説をお好みでチョイスしていってください。なお、当企画は阿波の古代史を通して徳島の魅力を再発見するというのがミッションなので、邪馬台国以外のテーマも登場予定です。

※注※

この連載コーナーは、各執筆者の考え・主張をまとめたもので、あわわWEB編集部として特定の説を支持する立場でないことをご理解ください。内容に関する問い合わせなどにつきましては、各執筆者に直接連絡してください。

また、本記事の内容は著作権法により保護されています。無断での転載、複製、改変、及び二次利用は固く禁じております。記事自体のシェアは大歓迎です。

邪馬台国は阿波だった!?テーマ⑧大嘗祭と阿波の関係

通説

大嘗祭と阿波の関係

古代阿波国を拓いたとされる阿波忌部氏は、歴代天皇の大嘗祭で、大嘗宮内に建てられた悠紀殿・主基殿の第一の神座に神衣として奉られる「麁服」と呼ぶ麻の反物(麻織物)を調進する重責を担ってきた。 その最古の記録は、平安初期の807年 (大同2年)に斎部宿禰広成が平城天皇に撰上した『古語拾遺』である。

忌部氏の「忌」は、穢れを忌み嫌う(穢れを取り去り)、神事を司る氏族という意味を持ちます。忌部氏の祖神は瓊瓊杵尊とともに降臨した天太玉命(アメノフトダマノミコト)だと伝わっている。

【大嘗祭(だいじょうさい)】とは 日本の天皇が皇位継承に際して行う最初の特別な新嘗祭のことを指す。一世に一度の宮中祭祀であり、皇室行事。新天皇が即位(現代では国事行為となる即位の礼の各儀式が終了)した後に新穀を神々に供え自身もそれを食する。その意義は、大嘗宮において、国家、国民のために、その安寧、五穀豊穣を皇祖天照大神及び天神地祇に感謝しまた祈念することである。その最重要供物が「麁服」と言われる

●ヤマモトタケルノミコト氏の説

●三村隆範氏の説

●島勝伸一氏の説

●藤井榮氏の説

●オキタリュウイチ氏の説

●恋塚健生氏の説

●ANYA氏の説

●コラク氏の説 (今回は休載)

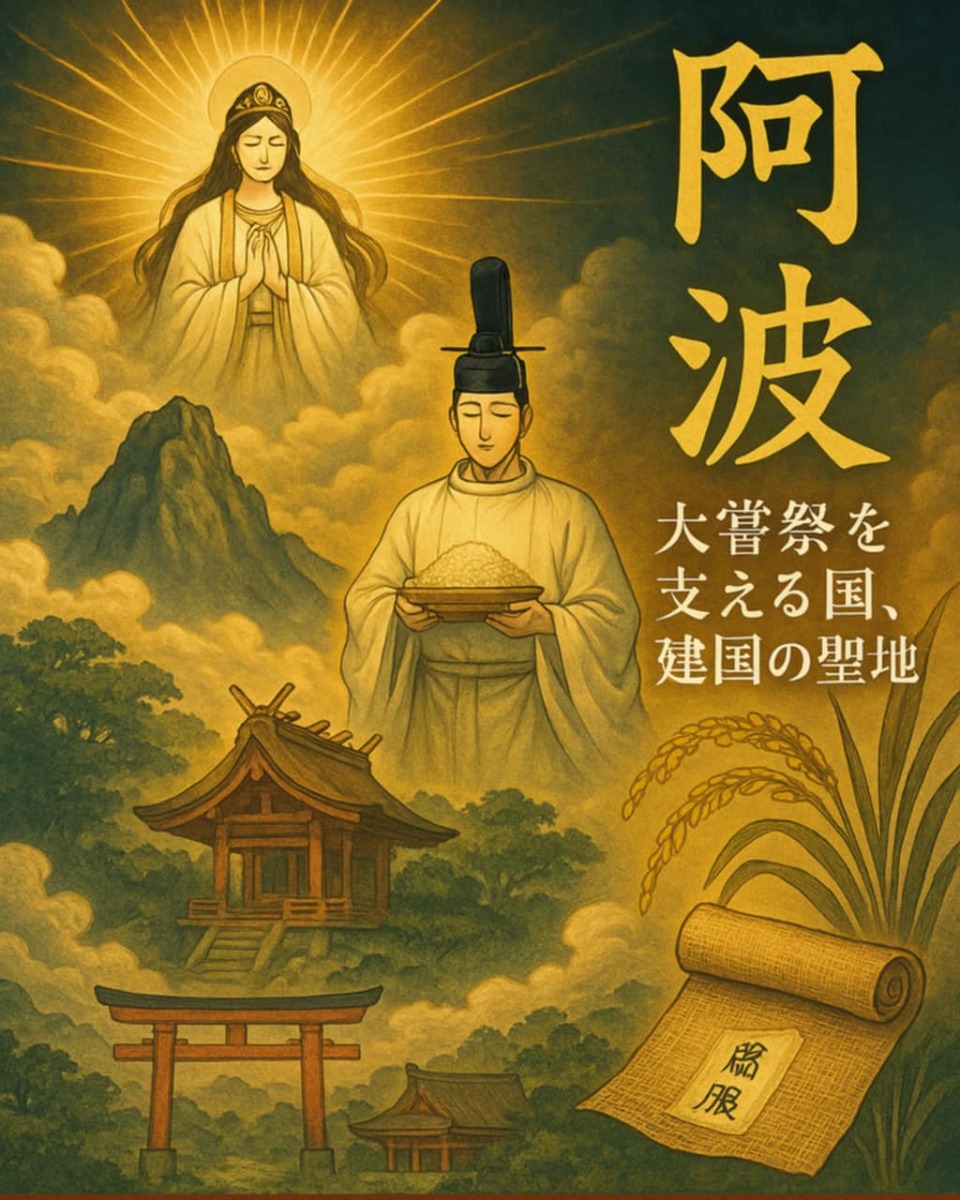

ヤマモトタケルノミコト氏の説/阿波―大嘗祭を支える日本建国の聖地

日本建国にも関わる重要な祭儀「践祚大嘗祭」。それは新天皇が即位する一世一度だけ執り行う最も重要な儀式です その中で、最も重要とされる供物が「麁服(あらたえ)」です。阿波から調進される麻織物で、古代より清浄と神聖を象徴する供物として天照大神に捧げられており、それを高天原から瓊瓊杵尊(ニニギノミコト)とともに降臨された天太玉命(アメノフトダマノミコト)を祖神に持つ阿波忌部氏直系の御殿人(みあらかんど)である徳島県美馬市の三木家(現在は第28代当主三木 信夫氏)の一族が担ってきたと言われています。阿波忌部氏が麁服の調進に関わっていた最古の記録は807年の『古語拾遺』とも言われ、阿波は古来より麻の産地で太布の製造技術も古代から進んで盛んでした。その伝統は大麻比古神社の名にも残されています。「一方、繪服(絹)を調進していたのは、神服部(かんはとりべ)という氏族ですが、現在その家系は途絶えてしまっているようです」 。

また新穀を天照大神に供え、自らも食すことで、皇祖神と一体化し、国を治める正統性を得る神聖な儀式である大嘗祭の中でも、大嘗祭神饌の三種御膳があり、そのうちの二膳が阿波国の、忌部氏が貢進した「天都御膳(あまつみけ)山の幸」と海部が貢進した「長之御膳(ながのみけ)海の幸」と言われています。そして淡路島・和歌山から「遠都御膳(とおつみけ)」が貢進され、合わせて三種御膳と言われ、奈良時代からの記録に残っています。

地理的にも阿波は、海上交通の拠点として世界の食文化が交流して、古代から栄え、剣山をはじめとする霊山や多くの古社が神話や祭祀の舞台となってきました。『古事記』に記された「阿波岐原」は皇祖神が生まれた場所とされ、まさに神代の物語と現実の祭祀が重なる聖地ですね。

書いてみると本当にすごいです阿波古代(笑)。つまり阿波は、日本国最高の国家儀礼である大嘗祭を実際に陰で支える欠かすことのできない地であり、稲作・穀物(オオゲツヒメの国)・麻・祭祀・神話という日本建国の柱を担い、大嘗祭という最高儀礼を根底から支える「建国のふるさと・聖地」と言っても過言ではないのではないでしょうか。言い過ぎ?(笑)。

今日、徳島(阿波)を訪れれば、延喜式内社をはじめとする由緒ある古社、剣山の神秘的な自然、そして古代から受け継がれる倭の文化を体感することができます。阿波は今もなお、建国の記憶と大嘗祭の精神を宿す地であり、訪れる人々は、歴史と神聖な物語に触れる旅を通じて、日本の原点と出会うことができるのではないでしょうか。阿波を知ることは、日本の始まりを知ることに他なりませんね。 是非皆さん、徳島に来てみてください。

▲建国の聖地、阿波。

【執筆/ヤマモトタケルノミコト】 [問い合わせ先]heartfull80@gmail.com |

ヤマモトタケルノミコト氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶邪馬台国は阿波だった!(YouTube)

▶▶アワテラス歴史研究所アワラボ(Facebook)

▶▶一般財団法人阿波ヤマト財団(公式HP)

三村隆範氏の説/大嘗祭と阿波の関係

【践祚大嘗祭(せんそだいじょうさい)】

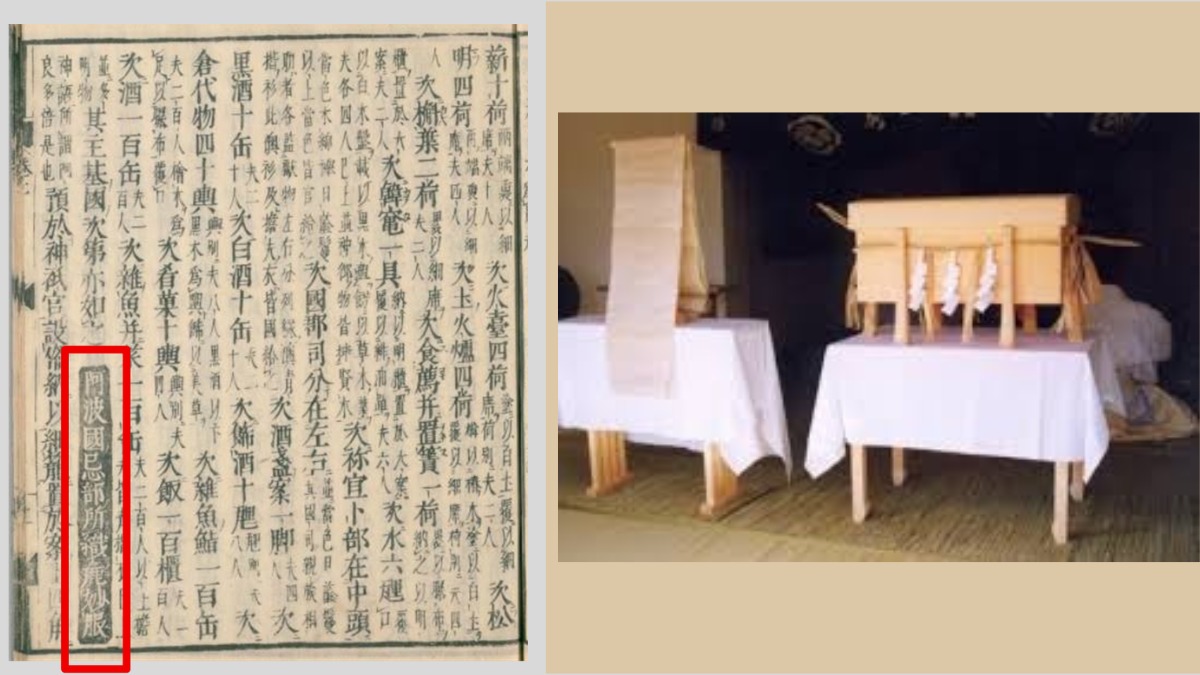

徳島県民ならみなさんよく知っている事で、代々の天皇陛下が新しく御即位される際に、阿波から麁服(あらたえ)調進(ちょうしん)されています。 践祚大嘗祭とは、何かを改めて、今一度見直してみたい。 天皇陛下が新しく御即位される際に阿波の美馬市で作られた〔麁服〕が皇室に運ばれている。これは、平安時代に編纂された「延喜式神名帳」にも「阿波の忌部の織りたる麁妙服」と記録されている事をみても、天皇に即位する際の古くから続く習わしであった事がわかります。

【 AI による大嘗祭の概要】には 大嘗祭(だいじょうさい)は、新天皇が即位後初めて行う神事(しんじ)で、神々に新穀を供え、天皇自身も食して、国家・国民の安寧と五穀豊穣を感謝・祈願する儀式です。皇居・東御苑に特設される「大嘗宮(だいじょうきゅう)」で、夜通し行われ、新天皇が神々と「共食の儀礼」を行うことが中心です。つまり、新しく天皇になった天皇陛下が一度だけ行う式典である。その際に、なぜ阿波から麁服が調進されるのでしょうか。

日本国憲法の第一条に第一章天皇

〔天皇の地位と主権在民〕第一条/天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

と書かれています。「象徴(しょうちょう)」とは、目に見えない抽象的な概念や心情を、具体的な事物や言葉で置き換えて表現することを指します。例えば、鳩が平和を象徴するように、特定のシンボルが特定の意味を持つことは社会的に広く共有された了解事項です。ということです。

天皇陛下が象徴であるように、「麁服」は、天皇に即位するために必要であるから、古くから阿波から調進されているのです。奈良から始まった大和朝廷の子孫である天皇陛下が、ご即位される時、奈良(大和)から調進せず、阿波から運ばれるのか。また大麻で作られた「麻布」が大嘗祭に必要だから運ばれているのではないのです。「大麻」は普段、群馬県や栃木県で生産されています。にもかかわらず、天皇陛下が御即位される時だけ、30年、60年に一度のことです。地元の人は「大麻」の種も育て方もわかりません。なぜ、「麁服」が阿波の国の美馬市木屋平から調進されるのでしょうか? また「麁服」は、天皇陛下が御即位される時だけ必要なものですから肌身離さず持っているものでもないのです。このことからみても、「麁服」は、「目に見えない天皇霊」を運ぶ「象徴」で、パソコンのCDやUSBメモリーのようなものであると考えられます。

以上のことから考えてみても「やまとの始まりは、阿波から始まる」。 それを知らす祭り〔式典〕が大嘗祭あたるのです。

▲写真左/「延喜式神名帳」。写真右/「麁服」(あらたえ)。

【執筆/三村隆範(みむらたかのり)】

[問い合わせ先]連絡先090-8282-0328(三村) |

三村隆範氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶東阿波ケーブルテレビ出演 ~阿波に広がる古事記の世界~ 阿波古代史プロジェクト6回シリーズ 第1回 高天原から伊耶那美眠る高越山(YouTube)

▶▶阿波古事記研究会(Instagram)

▶▶阿波古事記研究会 グループ(Facebook)

島勝伸一氏の説/大嘗祭と阿波の関係

こんにちは! 今回は、やまと朝廷(神武天皇即位)成立から、約372年後、壬申の乱で大海人皇子が第38代天智天皇の皇子大友皇子を滅ぼし、第40代天武天皇になったところから今の大嘗祭の形が始まりました。

645年新興貴族登美鎌子(とみのかまこ、中臣鎌足:後に鎌足の次男不比等が創った記紀では中臣という姓を名乗り登美氏を消した。その後、藤原姓に変え、またその後、近衛、一条、九条、鷹司、二条と名前を次々変える、それは祖先登美長脛比古隠すため)が蛮勇を誇る中大兄皇子を焚きつけて、朝鮮の使者が来ることを口実に皇極天皇の前に誘き出し、中大兄皇子と、鎌足が、蘇我倉山田石川麻呂を仲間に引き入れ、蘇我入鹿を謀殺した、この「乙巳の変」で武功を上げた鎌足は天智の参謀として権力を握った。

中大兄皇子はすぐに天皇は就かず孝徳天皇に譲ったが、直ぐに袂を分け、称制として実権を握り、その後を皇極天皇を再び斉明天皇とし、天智天皇になるのは661年である。この頃紀元前から、倭人が朝鮮半島南部に農業技術や古墳文化をもって開拓していて、その国が任那であり、その友好国が百済であった。それが、親魏倭王として友好に交流していた中国の魏が、唐に滅ぼされ、大国となった唐が、朝鮮経営に乗り出し、663年には百済を支援した日本は白村江の戦で、唐に完敗し、朝鮮から手を引いた。その後も、日本は唐や元をはじめ、中国からの外圧、脅威に苦しむ。

天智天皇は大海人皇子を皇太子に指名していたが亡くなる前大友皇子を皇太子にし、大海人皇子は出家して吉野の宮(徳島県三好市加茂の宮字王地)に隠遁した。672年天智天皇没、大海人皇子は、挙兵し、大友皇子の淡海の大津宮(徳島県鳴門市大津町)をわずか一カ月で自刃に追い込み、樫原神社(式内社全国一社:阿波郡土成町:祭神:神倭伊波禮比古命=神武天皇)にて第40代天武天皇に即位した。宮は飛鳥浄御原(徳島県小松島市)でまつりごとを行った。

この天武天皇が、皇親政治で他の氏族を中枢から除外し、(当然藤原氏も)、天皇家の催事の殆どを、672年壬申の乱から681年の間に整備した。その中に、大嘗祭があり、皇太子が、天皇に就く際の一世一代の就任式で、皇祖の神格を受け継ぐ儀式である。その神霊の依り代となるアラタエは、徳島県麻植郡(特別な神事のための大麻を作るに絶好の地質・気象の地)木屋平村の忌部族三木家(天皇の政の準備を司る部族)で育てられた大麻の糸を忌部神社で織り子たちが織り上げた上質の麻織物です。これを、天皇家の要請にこたえて、進献します。このアラタエと一夜を過ごし、神格を受け、天皇になるのです。

【執筆/島勝伸一(しまかつしんいち)】 [問い合わせ先]080-3533-5146(島勝) |

島勝伸一氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶島勝伸一解説 岡元雄作監督作品 ドキュメント映画『ルーツ オブ ザ エンペラー』令和6年6月27日 四国古代史サミット東京(YouTube)

藤井榮氏の説/皇祖“御神衣(ごしんい)”の里(貢・三ツ木)

今回のテーマ「大嘗祭と阿波の関係」は私が最も強い関心を寄せている事柄の一つであり、阿波の先覚岩利大閑氏が何よりも重要視していたことの一つです。天皇の代替わりに行われる「践祚大嘗祭(せんそだいじょうさい)」は天皇家最大の儀式で、「践祚」とは天子(天皇)の位を受け継ぐことであり、「大嘗祭」とは天皇即位後最初の新嘗祭で一世一度(一代において一度だけ)の儀式です。 ◆新天皇が即位した後に新穀を神々に供え自身もそれを食する儀式で、その意義は大嘗宮において国家・国民のため、その安寧・五穀豊穣を皇祖天照大神・天神地祇(てんしんちぎ)※1に感謝しお祈りすることです。

大嘗祭の儀式において最も重要なものが皇祖天照大神がお召しになるとされる“麁服(あらたえ)”で大嘗宮の神座に奠(そな)えられる織物(布)です。この“麁服”を調進しているのが美馬市木屋平「貢(みつぎ)」の三木家です。三木家は天日鷲命(あめのひわしのみこと)直系の阿波忌部の“御衣御殿人(みそみあらこうど)※2”として麁服を調進してきました。

践祚大嘗祭に当たって貢進されるのは麁服だけではなく「由加物(ゆかもの)※3」があります。平安時代の法令集「延喜式(えんぎしき)」(927年)に具体的な定めがありますが、阿波国を中心に置いた形で定められており、阿波国を除いては行事そのものが行えない規定になっているのです。

即位儀式に当たって貢進される由加物は、阿波・淡路・紀伊の三国のみと定められ、大嘗祭に当たって神祇官が奏(よ)みあげる「中臣寿詞(なかとみのよごと)」には皇祖に奉る御膳(みけ)がうたわれています。具体的には「天つ御膳(あまつみけ)」・「長の御膳(ながのみけ)」・「遠つ御膳(とおつみけ)」の3つです。 ◆「天つ御膳」とは、その名の示すとおり高天原の産物を意味し、阿波国麻植郡(現、吉野川市)忌部から貢進される木綿(ゆう)・年魚(あゆ)・蒜英根合漬(ひるのはなのねのかでづけ)橘子(たちばなのみ)など。 ◆「長の御膳」とは、阿波南部の旧国名「長(なが)」から名付けられたもので、那賀郡潜女(なかぐんかづきめ)が貢進する鰒(あわび)・細螺(したたみ)・棘甲蠃(うに)など。 ◆「遠つ御膳」とは、遠い第三国からの御膳を意味し、紀伊・淡路の貢進物がこれに当たります。

このことから「天つ御膳」・「長の御膳」は阿波の海幸・山幸を意味しており、麁服の調進とともに践祚大嘗祭の最も古い原初の姿を見ることが出来、記録に表れた天武天皇の大嘗祭より前は阿波において即位式が行われていたと同時に、古くは阿波だけで行われた天の日嗣(あめのひつぎ)をふむ天皇の宗教儀式であったことを窺わせるのです。 ◆また、大嘗祭で奉られる悠基国(ゆきこく)・主基国(すきこく)の稲穂や国栖(くず)の舞、国風(くにぶり)の歌舞、物語の奏上、隼人舞(はやとまい)などはいずれも天皇に服従を誓う祭事であり、天照大神が天孫邇邇芸命に授け命じた治国(おすくに:食国)のまつりごとやそれを報告する「まつり」が原型になっているのです。 ◆いかがですか。践祚大嘗祭における“麁服”に象徴されるその内実は阿波天皇家の歴史そのものなのです。

大閑氏が今こそと私達に語りかけているではありませんか。『幾世紀かかってゆがめられた我が国の古代史、一朝一夕に正されるとは考えていませんが、真実は1つしかありません。一人でも多くの阿波人が声を大きく阿波の歴史を語り出した時には必ずゆがめられた古代史が再び昔のように正される日が来ると思います。皇祖皇宗の故里の地を離れては天皇家の存在もありません。ぜひとも日本の古代史を正しく後の世に伝えようではありませんか。』 ◆今日の阿波の現状にこうして警鐘を乱打された大閑氏、これが“倭魂”です、これこそ本当の“倭魂”なのです。私達もこの大閑氏の熱い思いをしっかと受け止め、「道は阿波より始まる」の精神を徳島県民一丸となって肝に銘じながら行動を起こす時ではありませんか。

※1 天上の神々(天つ神)と地上の神々(国つ神)の両方、すべての神々を意味する言葉

※2 麁服製作を統括し、出来上がった麁服を勅使に進上する役を司る人

※3 神事における供え物を入れる器、またはその供え物自体を指す言葉

【参照リンク】

① 小著 『甦る皇都阿波(ヤマト)への旅』テーマ30(130~138頁)、(Amazon電子書籍・印刷本)

▲あらたえ播種式~皇祖“御神衣”の里(三ツ木・貢)~。

【執筆/藤井榮(ふじいさかえ)】 [問い合わせ先]sakae-f-1949@ma.pikara.ne.jp |

藤井榮氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶古代史塾(公式HP)

▶▶古代史塾(YouTube)

オキタリュウイチ氏の説/大嘗祭と、阿波の関係

【大嘗祭ってなに?】

大嘗祭とは?聞いた事ある人も無い人も、「何のお祭り?」と、その起源についてよくわかってないのが現状じゃないかな。千年前に朝廷が出した書物「延喜式」によると、日本中の儀式は「大祀」「中祀」「小祀」に分類され、「大祀」と呼ばれる祭は、たった一つしかない!それが「大嘗祭」なんだ。大嘗祭とは、天皇が即位した後に、一代に一度だけ行われる、日本で最も重要な儀式の一つ。これは、単なる即位の披露宴ではなく、天皇が神と一体化し、その霊を継承するための儀式とされている。この儀式を経ることで、天皇は神に認められ、真の天皇となるんだよね。過去には、大嘗祭を行わずに即位した天皇もいたんだが、彼らは「半帝(なかばのみかど)」なんて呼ばれてた。確かに戦国時代なんて大嘗祭は行われていなかったけど、天皇の影が薄く感じる。打って変わって明治時代以降、大嘗祭が再び行われるようになったんだけど、これによって天皇の権威が強くなった感じがするのは私だけだろうか。

【アラタエと阿波】

大嘗祭の儀式で重要な役割を果たすのが、アラタエと呼ばれる不思議な布。このアラタエは、天皇霊が宿る神聖なものとされており、徳島県(阿波国)の特定の場所で作られているんだ。このアラタエが作られる場所は「阿波忌部(いんべ)」という一族が住んでいる徳島県の木屋平にある、三木家。この三木家は、代々、大嘗祭で使うアラタエを織り続けてきた。アラタエの原料は、徳島で採れる麻の繊維なんだ。

【アラタエと天皇の関係】

大嘗祭では、天皇はこのアラタエと共に一晩を過ごす。この儀式は、歴代の天皇の霊がアラタエに宿り、それが現在の天皇に引き継がれることを意味する。三木家当主・三木信夫さんは上皇陛下ともサシ飲み出来る間柄だと言うが、「三木家が伊勢に移住したら、伊勢からアラタエを取り寄せるか?」との問いに、「NO。阿波の木屋平からアラタエが出なければならない」とお答えになったという。

大嘗祭という国家の最高儀式を支える神聖な布(神体)、アラタエを代々作り続けてきた阿波という土地は、何か神聖なものを感じる。そう、阿波こそが天皇家の「ルーツ」なのだ。

【執筆/オキタリュウイチ】 [問い合わせ先]office@deepbranding.jp |

オキタリュウイチ氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶公式ホームページ

恋塚健生氏の説/大嘗祭のことは誰もわからない!

大嘗祭のことを完全に説明できる国民などいるのでしょうか?確かにテレビ映像などで、その儀式を見ることはありますが、それはごく表面的なことであり、本当の細かい内容など我々国民は知ることなどできないと思います。我々国民でも知り得ることは、阿波・徳島から「アラタエ」という物が、大嘗祭の時に宮内庁まで届けられることぐらいで、そのアラタエなる麻布が、大嘗祭でどう使用されるのか?

どんな目的のためにあるのか?

なぜ徳島から送られるのか?

など本当のことは誰も知らないし、これからも知ることはできないということが、正解であると思います。上皇様、天皇陛下が「大嘗祭」について、本を書かれたら別ですが。

【執筆/恋塚健生(こいづかたけう)】 [問い合わせ先]ogenkisama0@gmail.com |

恋塚健生氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶魏志倭人伝を最新技術で読み解いた!(YouTube)

ANYA氏の説/大嘗祭と阿波の関係

大嘗祭で最も重要と言われる神事があります。それは、阿波の麻織物のアラタエ(麁服)と、三河の絹織物のニギタエ(繪服)を天皇陛下が一晩共にされ、天照大御神から続く皇統を引継がれる神事です。『延喜式』では、麁服は阿波忌部より贈られ(調進)、繪服は三河神服部から贈られると記されています。麁服と繪服を調べてみますと、麁服の方は、阿波国忌部氏によって調進されなければならないと『延喜式』に定められています。

しかしそれに対して繪服は、誰がそれを織るとか、誰が調進するという事は特に問われておらず、絹糸の質の良い事が重要視されて決められていたようです。古来から三河の絹糸の品質は優れており、その理由で三河から調進されていたことが分かります。

またこの二国の調進の方法にも違いがあります。麁服の方は大麻から糸を紡ぎ織り、阿波国忌部氏が直接、大嘗祭を行う神殿まで届けて調進していますが、繪服の方は赤引糸や犬頭白糸といった絹糸だけが三河国から調進され、京の都などで機織りが行われて繪服として大嘗祭に運ばれています。

つまり麁服には繪服とは違い、阿波忌部氏でなければならない特別な理由が存在しているのです。三河国には古くから養蚕の神として信仰されている、犬頭神社が有り、御祭神はウケモチノカミです。ウケモチノカミは『日本書紀』に登場する神様で、体の穴から食物を取り出す食物神として登場していますが、『古事記』の中では、体の穴から食物を取り出す食物神としては阿波国の神であるオオゲツヒメとして描かれています。

三河国で、古くから養蚕の神として信仰されている神が、阿波国のオオゲツヒメと同一神であると言う事は、つまり三河国から調進される繪服も、阿波国が大きく関係しているという事にもなります。麁服は、天照大神が憑依されているとされる麻の反物で、天皇陛下はこの麁服が無ければ神統の引継ぎができていないとみなされ、半帝と呼ばれるくらい皇室でも最も重要な物なのです。麁服の詳細な説明は、ここでは文字数が足りませんので、ANYAチャンネルの107 *①の動画をご覧ください。天皇陛下の生涯最大の神事である大嘗祭で、これだけ重要な麁服や繪服の伝承が阿波に有るという事は、やはり皇祖の始まりが阿波であるという事だと私は確信しています。

*①/YouTube ANYAチャンネル107参照

【執筆/ANYA(アンヤ)】 [問い合わせ先]anyautb@gmail.com |

ANYA氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶ANYAチャンネル(YouTube)

コラク氏の説/

(編集部注)

コラク氏は、今回の執筆につきましてはテーマの内容に鑑み、休載となりました。

【執筆/コラク】 [問い合わせ先]なし |

コラク氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶公式ブログ

テーマ⑧【完】。

次回のテーマ⑨は・・・

「日本神話に登場する天孫降臨と阿波の関係」

記事公開日は2025年10月1日(水)。乞うご期待