2025/11/15 01:00

あわわ編集部

邪馬台国は阿波だった!?【古代史を通して徳島の魅力を再発見】テーマ⑩日本最古か!? 海陽町の多良古墳群

小学生の社会の授業で習う、あの「邪馬台国」が阿波徳島にあったかもしれない説が盛り上がっている。魏志倭人伝など各歴史書からも符号する事象が多くあり、邪馬台国阿波説に関する書籍やWEB記事、YouTubeなどで各執筆者が自分の説を論じている。ただ、阿波説は完全一致していなくて(そこがまた歴史ロマンにあふれている!)、それぞれ積み上げてきた研究で自身の説を発信しているのが現状。1800年も前の出来事を完全一致させることはほぼ不可能ということで・・・。それならば!それぞれの論者の説を一同に掲載することで、各説の微妙な違いや逆に一致している点などを比較できるようにしようと、まとめ記事を企画しました。この無謀かつ挑戦的な企画にもかかわらず、快諾していただいた執筆者はなんと8名も!毎回のテーマごとにエントリーして執筆してもらうスタイルでまとめていきます(エントリーしないテーマのときもあります)。それぞれが論じる内容を読み比べ、納得する説をお好みでチョイスしていってください。なお、当企画は阿波の古代史を通して徳島の魅力を再発見するというのがミッションなので、邪馬台国以外のテーマも登場予定です。

※注※

この連載コーナーは、各執筆者の考え・主張をまとめたもので、あわわWEB編集部として特定の説を支持する立場でないことをご理解ください。内容に関する問い合わせなどにつきましては、各執筆者に直接連絡してください。

また、本記事の内容は著作権法により保護されています。無断での転載、複製、改変、及び二次利用は固く禁じております。記事自体のシェアは大歓迎です。

邪馬台国は阿波だった!?テーマ⑩日本最古か!? 海陽町の多良古墳群

通説

多良古墳群について

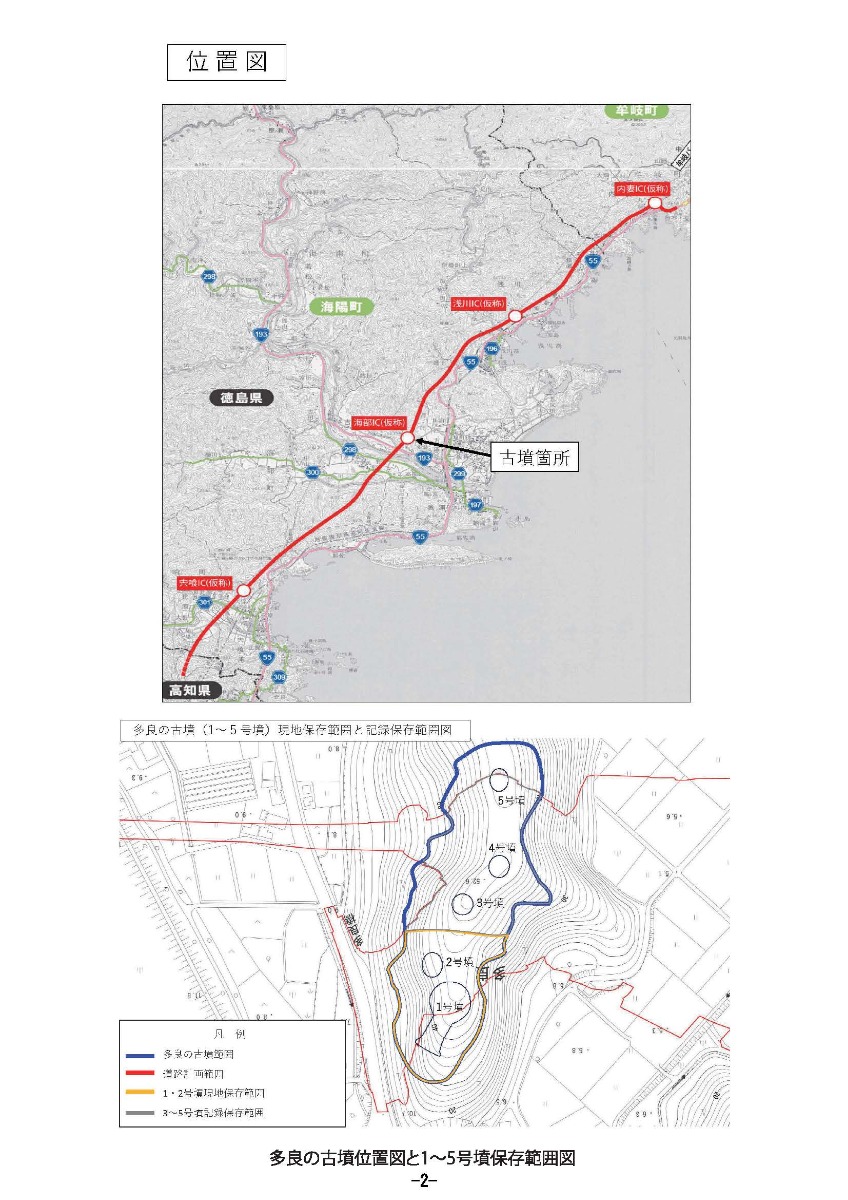

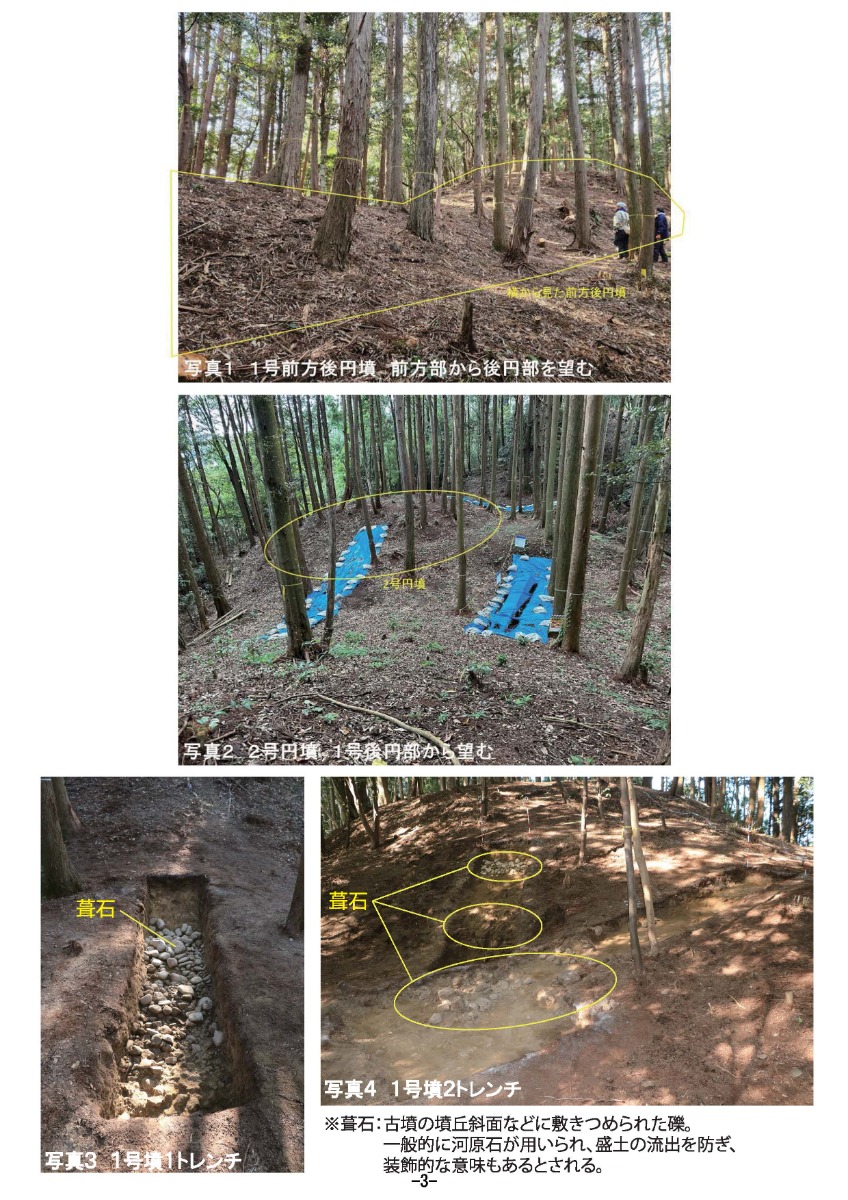

海部野根道路事業に伴い、令和6年12月から令和6年4月まで試掘調査を行い、前方後円墳1基を含む全5基の古墳を確認しました。これらは現在までその存在が全く知られていなかった古墳であり、古墳時代前期の貴重な埋蔵文化財として、適切に保存する必要があることから、徳島県が事業を所管する国土交通省四国地方整備局徳島河川国道事務所へ、国史跡相当と考えられる1号前方後円墳と2号円墳の現地での保存を要請し、国土交通省四国地方整備局徳島河川国道事務所から道路計画範囲の一部見直しの回答を得ている。試掘調査を行った地点は埋め戻されている。

試掘調査成果と古墳の評価、1号墳:古墳時代前期(1,750~1,600年前)の全長50mの前方後円墳、2~5号墳:古墳時代前期の径12~16mの円墳、1号前方後円墳、2号円墳は、国史跡相当との評価(文化庁、学識経験者)。古墳の保存方針、1・2号墳は現地保存。3~5号墳は記録保存。今後の予定は1・2号墳 国史跡へ向けた確認調査(海陽町)3~5号墳 記録保存のための発掘調査(国)が行う予定。

【多良古墳群の保存に関する要望書】が一般社団法人日本考古学協会・埋蔵文化財保護対策委員会・委員長 吉田広氏より、国、徳島県、海陽町へ提出されている。海陽町多良の海部インターチェンジ(仮称)予定地内で発見された、前方後円墳1基を含む5基からなる多良古墳群は、これ以南・以西の徳島県から高知県土佐湾沿岸に前方後円墳が現在見つかってない状況下、古墳自体そして古墳に象徴される社会や文化の広がり・関係性を考える上で、きわめて重要な意義をもちます。さらに、多良古墳群周辺には弥生時代終末から古墳時代初めの寺山墳丘墓や、他地域との交流を示す遺物が多く出土した芝遺跡、さらに時代は隔たりますが古墳時代後期の大里古墳群も存在し、海部川河口一帯が弥生時代終末から古墳時代に重要な地位を占めていたことがうかがえます。

しかし今般、徳島県と国土交通省の協議において、前方後円墳である1号墳とそれに隣接する2号墳については事業計画を見直し現地保存しつつも、3~5号墳については記録保存とする方針であることが示されました。埋蔵文化財保護のために一部工事計画の変更を提起いただいたことに敬意を表するところですが、それでもなお、国史跡相当とも評価する多良古墳群を一体として保存することこそ、歴史的意義があると考えます。それはまた古墳時代に有力者がこの地に存在したことの証しとして人々の関心を呼び、町の活性化に大いに寄与すると信じます。

以上のことから、一般社団法人日本考古学協会埋蔵文化財保護対策委員会は、新発見の多良古墳群について、埋蔵文化財保護の観点より以下の通り要望します。

1.多良古墳群を歴史的重要性に基づき、5基からなる古墳群を一体的に現地保存すること。

2.多良古墳群の歴史的重要性の詳細を明らかにするため、県および町の体制整備を図り、さらに調査検討を進めること。

3.調査成果に基づき、多良古墳群の史跡指定を行い、保存活用を図ること。 現状では日本の古代を知る貴重な古墳であるが年代等を確定させていかなければ、被葬者等も分からないのが現状である。

●島勝伸一氏の説

●藤井榮氏の説

●オキタリュウイチ氏の説 (今回は休載)

●恋塚建生氏の説

●ANYA氏の説

●コラク氏の説

●ヤマモトタケルノミコト氏の説

●三村隆範氏の説 (今回は休載)

島勝伸一氏の説/日本最古か?海陽町の多良古墳群

こんにちは。今回は2023年9月に発掘された徳島県海陽町の多良地区の標高40m~70mの尾根に並ぶ「多良古墳群」について いつ、誰が、どこで、何の為、どの様にして築造したかについて書いてみようと思います。

まず、どこでですが「多良」という地名は多氏が住んでいるところの意味で多氏の祖神は彌志理都比古(みしりつひこ)=神八井耳命(かむやいみみのみこと)のことで、初代天皇①神武天皇の第二皇子でありながら、弟の第二代②綏靖天皇に皇位を譲り、政治の表舞台から身を引き祭祀を司った方です。ではなぜ天皇の第二皇子が遠く離れた高知県との県境に移り住んだのか?を解きます。①神武天皇(幼名佐野命)は皇祖天照大神(=卑弥呼)から数えて天孫族五代目で、生地は徳島市渋野町佐野。ここから100㎞も離れた高知県との県境で何が目的かというと、卑弥呼の女王国と高知県は阿南市若杉山の水銀朱をめぐって争っていたので、県境固めに多良地区に一族郎党を連れ、防衛最前線に出ていったのではないかと考える。

次に、多良古墳の築造時期はいつ頃かを推定すると、卑弥呼(天照大神)の没年は魏志倭人伝によるとAD248年なのでそれから4代経った310年頃を神武の没年、その第二皇子の没年なので320年頃以降に一番古い五号墳ができたのではないかと思う。どちらにしても、古墳の発掘調査をして、築造の年代を炭素年代法で推定してもらうと、誰を埋葬したのかが分かるはずです。 誰が築造したかは、その子孫、多氏の次の世代が、父の墓を築き、何のためは、自分たちの行ってきた治世や事象を後世に伝えるためです。

そして今、我々は1700年前のことを知ることができるのです。約1300年前、政祭一致であったとき天皇の外戚という地位を築き、日本の歴史上もっとも強い権力を奪取し、今もなお最大の権力の位置にある五摂家(藤原不比等五人の男子の家系)は政治はもちろん、神社関係はすべて天皇家から奪取し、神道を制する地位にあります。 その歴史を創作したのは、日本で最も古い歴史書といわれる、記紀(古事記・日本書紀)を編集し、それまでの関係書類、証拠物はこの多良古墳群のことも含めすべて隠滅し、関係者も多氏の出身である古事記の執筆者太安万侶、万葉集に㊶持統天皇に仕えて、第一次藤原京から夫㊵天武天皇が兄㊳天智天皇に遠ざけられ、隠棲した吉野宮(加茂野宮)へ行幸した時の和歌を詠んだ歌聖柿本人麻呂なども藤原不比等の指示で殺されています。

* 詳しくは自著「邪馬台国は阿波徳島神山」第二改訂版 本年11月初旬刊行予定、でお確かめください。

【執筆/島勝伸一(しまかつしんいち)】 [問い合わせ先]080-3533-5146(島勝) |

島勝伸一氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶島勝伸一解説 岡元雄作監督作品 ドキュメント映画『ルーツ オブ ザ エンペラー』令和6年6月27日 四国古代史サミット東京(YouTube)

藤井榮氏の説/存亡の危機!!多良古墳群

令和5年9月海部郡海陽町で発見された「多良古墳群(全五基)」については、現在徳島県が地元海陽町や国土交通省と協議の上、全五基のうち新しい二基(第1号墳:前方後円墳・第2号墳:円墳)を現地保存とし、より古いとされる三基(第3~第5号墳:いずれも円墳)を取り壊して記録だけを残す決定をしております。 ◆この古墳群に関しては既にさまざまな形で情報発信がされており、早々と被葬者を憶測したり古墳の形にこだわって古墳の築造年代等を捉えようとする向きもありますが、私の「古代史塾」の動画でもお話していますように、当該古墳群を評価するに当たってはより根本的な考察が必要なのです。 ◆また今回の県の決定過程には根本的な誤り・瑕疵があることも皆様に知っていただきたく、他の方々とは全く違った視点、徳島県職員OBとして、また誰も触れない法的観点から今回の問題を論じたいと思います。 ◆根本的問題点は次の2点です。(1)形式的・手続き的瑕疵、(2)実質的・内容的瑕疵。以下順に説明します。

(1)形式的・手続き的瑕疵 ◆令和5年12月から令和6年4月末までの古墳群の試掘調査において県文化資源活用課(以下「課」という。)の一職員(K補佐)が恩師の畿内説第一人者の一人寺澤薫氏を勝手に呼んできて、同氏を中心に現地調査(令和6年1月・3月)を行い、その見立てを基に2回(R6.3.14及び8.28)県文化財保護審議会(以下「審議会」という。)で単なる「報告」を行った上で翌29日報道機関に資料提供がされ、9月9日(事前の)県議会経済委員会に報告がなされているのですが、 ◆私は、昨年8月の新聞報道で古墳群の存在を知り、9月14日徳島県埋蔵文化財総合センターでの速報報告会でK補佐の説明を聴いて多大な疑問を抱いたため、昨年12月から今年4月にかけて県に対して情報公開請求を行って得た資料を見て仰天しました。 ◆古墳・遺跡の取り扱いを論議する審議会において、驚くことに「審議」はおろか「協議」もなされず、単なる事務局(課)からの「報告」事項として処理しているのです。 ◆知事の補助機関たる同課一個の見立てに基づき審議会で報告を済ませ、そのまま部長(古墳に関しては不知)を経由して知事にあげているのです。つまり最終決定をした知事は事の次第を何も知らされないまま当該古墳群の取り扱いに係る決定と国や地元海陽町との三者協議の結果を了としているのです。 ◆誰も問題視されませんが、私の現職時代の経験に照らしてこのような処理はあり得ないのであり、係る暴挙とも言える事務処理は審議会の存在意義を根本から揺るがすもので決して許されません。今一度本来の「審議」を経なければなりません。

(2) 実質的・内容的瑕疵 ◆①第1号墳(前方後円墳)及び第2号墳(円墳)は古墳群の中核を構成し、第1号墳は県南では珍しい前方後円墳であり、第2号墳は第1号墳と同じく川原石を葺き石として使用していることから密接な関連性があり国史跡の指定を検討すべき極めて重要な古墳であるとしていますが、このような見立ては阿波の古墳の何たるかを何も分かっていない素人にも等しい見立てです。 ◆②一方、第3号墳、第4号墳及び第5号墳(いずれも円墳)については、第1号墳及び第2号墳に比べて密接な関連性がなく、相対的に文化的価値・希少性は低く記録保存とすべきものと判断されていますが、これまた考古学に携わる者としての見識が疑われる見立てです。 ◆③これらの見解が、徳島県の古墳・遺跡の発掘調査をしたこともなく徳島の古墳について何も知らない研究者によって見立てがなされていること自体根本的な誤りであると言わざるを得ません。

◆阿波の古墳は奈良の古墳のルーツです。◆①鳴門市「西山谷2号墳」(円墳:3C半ば築造)が奈良盆地の初期王墓とされる「箸墓古墳」など巨大前方後円墳のルーツであり、◆②同市「萩原1号・2号墓」(前方後円形墳丘墓:2C末~3C初頭築造)が箸墓古墳より数十年古く奈良で最古級の前方後円墳とされる「ホケノ山古墳」のルーツであることは、発掘当時の新聞記事の畿内説諸学者のコメントによって明らかです。※1 ◆これで、同課の説明が如何に畿内説寄りで間違っているかがお分かり頂けたかと思います。 ◆新しい畿内の古墳を基準に古い阿波の古墳の評価をするような馬鹿らしいことがなぜ起こるのかと言えば、寺澤薫氏やK補佐(兵庫県出身)が畿内説に立っていることによるものです。 ◆したがって、今回の多良古墳群も県の見立てよりもず~っと古く、邪馬台国以前の古墳群である可能性が高いのではないかと思われるのです。

◆いうまでもなく埋蔵文化財は、地元海陽町だけのものでも徳島県だけのものでもなく貴重な国民的財産(文化財保護法第4条第2項)です。私がオンライン署名運動※2を始めて全国に呼びかけている所以です。 ◆どうか、私達一人ひとりがこのことをしっかりと認識し、当該古墳群を一体として保存すべくみんなで立ち上がろうではありませんか!

※1 小著『古代史入門』6~15頁、同『甦る皇都阿(ヤマト)波への旅』テーマ3・4(15~23頁)参照

※2 現在もYouTubeチャンネル古代史塾の各動画で署名が出来ますので宜しくお願い致します。

【参照リンク】

① YouTubeチャンネル古代史塾 「存亡の危機!!多良古墳群」・「STOP破壊多良古墳群~オンライン署名の開始~」・「STOP破壊多良古墳群~オンライン署名の御礼とご報告~」・「STOP破壊多良古墳群~一括保存要望書・署名簿の提出と県の反応~」

▲海陽町「多良古墳群」と周辺状況。

【執筆/藤井榮(ふじいさかえ)】 [問い合わせ先]sakae-f-1949@ma.pikara.ne.jp |

藤井榮氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶古代史塾(公式HP)

▶▶古代史塾(YouTube)

オキタリュウイチ氏の説/

(編集部注)

オキタ氏は、今テーマにつきましてはテーマの内容に鑑み、休載となりました。

【執筆/オキタリュウイチ】 [問い合わせ先]office@deepbranding.jp |

オキタリュウイチ氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶公式ホームページ

恋塚建生氏の説/日本最古か!? 海陽町の多良古墳群

「やはり見つかったか、海部の前方後円墳!」 我々グループにおいて、かなり前から話題になっていたことがある。それは、必ず海部地域、もっと小さな範囲で言うと、「浅川の近くに前方後円墳がでるはずだ!」という話しがあり、今思い起こしてみると、仮説の基にあったのは、古事記の読み取りからであった。あくまで可能性ではあるが、多良古墳の埋葬者は、古事記の登場人物であり、古事記のどの部分のどの人物かは、後で記述することにする。

前にあったテーマの中でも書いたが、古事記はほとんど阿波・徳島を舞台としている。 太安万侶は序文と、何回も生まれては死ぬオオゲツヒメを登場させて、間接的に読者には古事記の舞台は阿波・徳島であると伝えているのであるが、もう一つ、あらゆる生き物を登場させて、その方向を指し示している。しかし、ここでは文字数の制限などもあり、詳しく書けないが、海鼠が登場する場面が浅川である。

古事記において、海鼠と関係した人物とは?少しでも古事記を漫画などで勉強した人はすぐにその人物が思い起こされるでしょう。そうそれは、アメノウズメこと「サルメ」とその夫である「サルタヒコ」である。

最後に、海部地域における神社で祀られる祭神は、圧倒的に『サルタヒコ』が多い。 初めにも書いたが、私達グループによる見解は、多良古墳の前方後円墳に埋葬された人物それは、「アメノウズメことサルメ」円墳のどれかが「サルタヒコ」またはその逆ではないか?と見ている。多良古墳群1号墓~5号墓は研究資料によると、三世紀中頃~四世紀の築造のようであるが、どれかに「サルタヒコ」の古墳がある?そう考えるだけで、歴史ロマンがひろがる。

【執筆/恋塚建生(こいづかたけう)】 [問い合わせ先]ogenkisama0@gmail.com |

恋塚建生氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶魏志倭人伝を最新技術で読み解いた!(YouTube)

ANYA氏の説/阿波は、端から端まで最古級

今、阿波で熱い視線を当てられている古墳が在ります。それは2024年に徳島県最南端、海陽町で道路建設の試掘調査時に発見された多良古墳群です。多良古墳群は、古墳時代前期の200年代中頃から300年代の前方後円墳を含む古墳5基で、徳島県最南端の太平洋に面した海部郡で前方後円墳が確認されたのは初めてで、特に1号墳は全長50メートルの古墳前期に築造された前方後円墳であり、四国の前方後円墳が空白であった地域に発見された古墳として、歴史的、学術的価値は極めて高いと判断されています。

また、施工方法と出土土器、造墓位置から判断すると、2号墳は1号墳と密接な関係性があると指摘でき、このことからも1、2号墳は国史跡相当と考えられています。しかし多良古墳群は、自道路建設に伴い、1、2号墳は保存されますが3、4、5号墳は、取り壊し予定になっています。前方後円墳の1号墓の形状から考えれば、2,3,4,5号墳は円墳で有る事から、築造順番は5,4,3,2,1と考えられ、もしそうなれば取り壊される、3,4,5号墓は前方後円墳以前の古墳形成期にあたり、日本古代史の最重要古墳にもなりかねません。

詳細な調査はこれからですが、今のところの見解では古墳前期時代築造と考えられ、徳島県最北端の鳴門市にある日本最古級(弥生時代終末期から200年代中頃から300年代)の鳴門板野古墳群にも匹敵する可能性も考えられています。 もしそうであるならば、徳島県は最北端と最南端に、日本最古級の古墳群が存在していることになります。つまり徳島県は、端から端まで最古級の国であったということではないでしょうか?

また保存される1号墳は前方後円墳で、壊される予定の5,4,3号墳は円墳のために1号墳よりも築造年代が古いと考えられています。県の見解では保存される1,2号墳と壊される5,4,3号墳の関連性は薄いと判断されていますが、整然と並んだその築造位地から考えても関連性が薄いとは何を根拠に言われているのか疑問です。 築造年代と考えられる、西暦200年代中頃から300年代とは、248年に亡くなった卑弥呼、邪馬台国の時代そのものです。

この年代の阿波の古墳は、萩谷1号墓、西山谷2号墳、寺山古墳群など、ことごとく壊され現在は存在していません。日本古代史で最も謎の多い邪馬台国の時代の古墳を、もうこれ以上壊さないでほしいと願うばかりです。

*①/YouTube ANYAチャンネル107参照

【執筆/ANYA(アンヤ)】 [問い合わせ先]anyautb@gmail.com |

ANYA氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶ANYAチャンネル(YouTube)

コラク氏の説/日本最古のロマン求めて

一昨年海陽町多良にて偶然発見された前方後円墳1基と円墳4基からなる多良古墳群は、四国太平洋側における初期古墳の手がかりを知る上で極めて歴史的価値が高いとのことから専門家からは国史跡級であるとの判断のようだ。この多良古墳群は、3世紀の円墳群の中に前方後円墳が存在するというケースであり、同時期の奈良県の初期古墳が密集する大和古墳群(纏向地域)と類似する。専門家においても「最古の古墳」の意見の分かれる2つの古墳が存在する地域である。

1つ目はホケノ山古墳。もう1つは卑弥呼もしくは第7代孝霊天皇の娘、倭迹迹日百襲姫の古墳とも噂される箸中山古墳だ。2つの古墳の共通する点は、共に「段築」と「葺石」があること。これら特徴は傍らの石塚、勝山、矢塚、大塚の4基には見られない。またこの葺石は川原石を使用しているのも特徴だ。

以下奈良県立橿原考古学研究所の考古学者、石野博信氏の著書「邪馬台国時代の王国群と纏向王宮」の記事より抜粋し要約すると、「2世紀の大和地域では、墓に石を巡らせる事や木槨もない小規模で伝統的な方形周溝墓が一般的であったが、3世紀初頭頃から突如纏向の地に段築や葺石を伴う当地では異質な大型の前方後円墳が築かれるようになった。この石囲い木槨の被葬者は大和の出自ではなく、朝鮮半島南部を往来していた海洋民である阿波・讃岐の人物であると考えられる。」ということだった。 氏は徳島県鳴門の萩原2号墓を2世紀末~3世紀初頭築造の国内最古の積石墓としている。つまりホケノ山古墳のルーツは阿波にあるとしているのだ。

また論の分かれる箸中山古墳については、古い段階の前方後円墳は前方部が途中から撥型に大きく開くことを挙げ、炭素14年代測定法から280~300年頃の古墳と推定している。 件の多良1号墳は、これら古墳の特徴を全て備えており、現時点において4世紀末~5世紀初頭の見立てだが、上部にある円墳は既に3世紀のものであることもわかっており、また対岸に存在した寺山3号墓も当初は4世紀末~5世紀初頭との発表であったが、圃場整備による消失後、2015年に3世紀初頭の墳丘墓に改めたという悲しき前例がある。

また同エリアの芝遺跡より出土する畿内式土器は、桜井市の専門員より同地にて出土する王族クラスの土器と遜色がないと賛嘆していたと伺った。 奈良県の2古墳の隣地名は「芝」であり、多良の地の隣地名と同じである事も付け加えて置きたい。

【執筆/コラク】 [問い合わせ先]なし |

コラク氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶公式ブログ

ヤマモトタケルノミコト氏の説/多良古墳群と古代阿波 ― 海陽町こそ古代海人族のふるさと

徳島県南部、太平洋に面する海陽町は、古代から海と山に囲まれた豊かな地であり、弥生時代末期から古墳時代にかけて、四国の歴史を語る上で欠かせない舞台です。近年発見された多良古墳群は、その証を現代に伝えるものです。

海部インターチェンジ予定地で確認された前方後円墳1基と円墳4基からなるこの古墳群は、いずれも古墳時代前期(約1750~1600年前)のものとされ、特に全長50メートルを誇る1号前方後円墳は国史跡相当と評価されています。驚くべきは、これまで徳島県南部から高知県土佐湾沿岸にかけて前方後円墳の存在が知られておらず、突如現れた大型墳墓は、古代社会の勢力が阿波から日本各地へ広がり、海洋交流を担っていたことを示す歴史的発見と思います。周辺には、弥生終末期の寺山墳丘墓や、遠方との交流を示す遺物が出土した芝遺跡、さらに古墳時代後期の大里古墳群が点在します。これらを総合すると、海部川河口一帯は古代において「四国の玄関口」として、九州や畿内、さらには大陸とも繋がる重要な拠点であったことが浮かび上がります。

では、多良古墳群に眠るのは誰なのでしょうか。考古学的に確定はしていませんが、前方後円墳は大王や地方豪族など、強大な権力者のみが築くことを許された墳墓です。海部川流域を治め、海を介した交易を掌握した有力首長こそ、その被葬者と考えるのが自然ですね。 『魏志倭人伝』に描かれる倭国の女王卑弥呼や、その同時代の豪族たちが地方に勢力を広げた証左とも言え、海陽町は古代日本の歴史ドラマの最前線に位置していたのです。

多良古墳群の保存は単なる文化財保護にとどまりません。これらは地域の歴史を語るシンボルであり、観光資源として大きな可能性も秘めています。古墳群を一体的に保存・公開し、古代の首長たちの物語を復元すれば、訪れる人々は古代阿波、いや海の一族であった古代日本人の息吹を体感できると思います。古墳の丘に立ち、太平洋を望めば、古代の豪族たちがこの海を通じて交流を広げ、倭国の形成に関わった姿が目に浮かびますね。

海陽町は、日本建国に大いにかかわった海人族の要所であり、多良古墳群の発見を契機にその記憶を伝えることのできる選ばれた地ではないでしょうか。そして歴史の浪漫と観光を結びつけ、この地を訪れる人々に「日本の海陽民の源流」を体感していただける拠点として発展させることこそ、未来への大いなる財産となると思います。その為にも、まず徳島県民がしっかりと意見交換をしていく必要を感じています。 そして被葬者は誰なのか?:素戔嗚、大国主、事代主、孝安天皇、丹波道主命、猿田彦、・・・私には分かりませんが、夢は広がります。

▲埋葬者は?

【執筆/ヤマモトタケルノミコト】 [問い合わせ先]heartfull80@gmail.com |

ヤマモトタケルノミコト氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶邪馬台国は阿波だった!(YouTube)

▶▶アワテラス歴史研究所アワラボ(Facebook)

▶▶一般財団法人阿波ヤマト財団(公式HP)

三村隆範氏の説/

(編集部注)

三村氏は、今テーマにつきましてはテーマの内容に鑑み、休載となりました。

【執筆/三村隆範(みむらたかのり)】

[問い合わせ先]連絡先090-8282-0328(三村) |

三村隆範氏の説をもっと詳しく知りたい方は・・・

▶▶東阿波ケーブルテレビ出演 ~阿波に広がる古事記の世界~ 阿波古代史プロジェクト6回シリーズ 第1回 高天原から伊耶那美眠る高越山(YouTube)

▶▶阿波古事記研究会(Instagram)

▶▶阿波古事記研究会 グループ(Facebook)

テーマ⑩【完】。

次回のテーマ⑪は・・・

「日本最古の賢者の石 阿南の若杉山辰砂採掘遺跡」

記事公開日は2025年12月1日(月)。乞うご期待